Le "Genealogie comeglianotte", nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto riguardare solo "alcuni cramari di Povolaro" ― Duriguz, Del Degano, Jacob, Monch, Palmano ― oggetto di un folgorante saggio di Giorgio Ferigo1. Poi, però, si è deciso di estenderle ad altre casate, due delle quali risaltano per consistenza (Collinassi di Maranzanis e Della Pietra di Calgaretto), mentre le rimanenti, decisamente meno numerose, coinvolgono cognomi presenti nell'Alto Gorto (Barbolan, Candido, De Corte, De Antoni, Di Val, Fontana, Gortana, Gracco, Samassa, Vidale), in altre vallate carniche (Crosilla, De Gleria, Gonano, Mazzolini, Puppini, Rupil, Sbrizzai, Screm), nel Canal del Ferro (Marcon, Nassimbeni, Pitoch, Pittin), nelle Prealpi Carniche (Blarasin, Ceconi, Cescutti, Galante, Marcuzzi, Marin, Mecchia, Migot, Missana, Toson, Zanier), nel medio Friuli (Ferigo), in remote zone lombarde (Milanese/Bressano/Cussina) e nella vicina Pusteria (Watschinger). In tal modo alle genealogie di "cramari", ovvero di "originari" dediti per mestiere all'emigrazione, se ne sono affiancate altre di immigrati "foresti", molti dei quali furono poi aggregati alle ville della cura di San Giorgio.

Il periodo considerato non è amplissimo ― poco più di due secoli: dalla fine del '500 al 1819 (con qualche dilungamento nell'ottocento per quanto riguarda i Collinassi e i Palmano). Inoltre i dati genealogici non sono stati raccolti, se non in minima parte, dalle fonti originali, ma dalle trascrizioni dei registri canonici della parrocchia di San Giorgio di Gorto realizzate, come strumento di lavoro, da Giorgio Ferigo2. Esse formano un vero e proprio "data base" cartaceo (solido, chiuso, non modificabile), sul quale Giorgio Ferigo basò i saggi di demografia storica sulla cura di San Giorgio di Gorto, a partire da quel Le cifre, le anime. Un saggio di demografia storica3, che segnò una svolta negli studi sulla Carnia in età moderna. Contengono, infatti, le "chiavi", pazientemente ricostruite, che legano tre serie di registrazioni: i nomi dei battezzati sono affiancati dalla data di sepoltura, quelli degli sposi dalle date di nascita, quelli dei morti dall'indicazione dell'età o della data di nascita ― in tal modo le genealogie (e le famiglie biologiche) della cura di San Giorgio risultano di fatto mappate.

Il tutto ― a parte gli inevitabili, ma per fortuna circoscritti e saltuari, vuoti di registrazione ― nei limiti di ciò che le fonti possono, per loro natura, dare. Nel saggio Ancora di cifre e di anime. Demografia nella Parrocchia di San Giorgio di Gorto tra Seicento e Settecento4, che costituisce un approfondimento (e ampliamento) del lavoro portato a termine dieci anni prima, Giorgio Ferigo descrisse bene il problema, evidenziando le loro carenze ― sotto-registrazione della mortalità infantile, distorsione delle età e carenza di dati sui matrimoni fuori parrocchia ― e le correzioni adottate per compensarle.

Il limite più evidente consiste infatti nella sistematica sottonotazione della mortalità infantile: per la scarsa considerazione in cui viene tenuta l'infanzia; perché ai parvuli non si somministra l'estrema unzione (in presunzione d'innocenza); per abitudine alle troppo frequenti morie di bambini. Il fenomeno, consueto e segnalato nell'ambito degli studi demografici, è vistoso nel periodo 1634-1701, ed induce un'inaccettabile distorsione del saldo nati-morti, ed una crescita spropositata di popolazione. Questi dati sono stati pertanto corretti: registrando puntigliosamente le crocette accanto agli atti di battesimo, e 'facendo morire' i bambini di cui un fratellino nato successivamente ripete il nome. [...]

Dal 1632 al 1701 non sono registrate le morti all'estero: si è in parte sopperito con attestati di morte trovati altrove (lettere, divisioni ereditarie, processi). Anche questo dato ― preziosissimo ― si presenta gravemente mutilo.

Solo a partire dal Settecento, accanto alla registrazione della morte, viene riportata l'età di morte. Queste età sono inattendibili. Là dove è possibile confrontare l'età annotata e l'età reale ― desunta dalla data di nascita ― si trovano discrepanze e svarioni, fino anche a 10 anni di differenza: e questo rimanda alla 'attrazione delle età tonde' ― ben nota ai demografi ― ma, e più propriamente, alla diversa concezione del tempo e del suo scorrere [...]

Con rare eccezioni, i matrimoni si celebravano nel villaggio d'origine della sposa; nel caso di seconde nozze di una vedova, nella villa in cui era stata condotta a vivere, aveva consumato il suo matrimonio, partorito i suoi bambini, pianto il marito defunto. Perciò, nei libri parrocchiali sono registrati soltanto i matrimoni in cui la sposa (o la vedova) appartiene ad una delle ville della parrocchia. Ciò rende il dato gravemente incompleto. Si è in parte ovviato utilizzando i registri delle parrocchie contermini, dove gli uomini della cura hanno cercato e trovato moglie; rimangono tuttavia sottodimensionati i matrimoni contratti fuori vallata5.

La lettura del saggio Di alcuni cramari di Povolaro - Carnia (1596-1846) suscita stupore, meraviglia, piacere. Dal racconto ― sorretto da un intreccio sapiente e da una scrittura meditata, pregnante, scoppiettante ― traspare l'enormità del sottostante lavoro di ricerca, cumulato nel tempo, mai interrotto, continuamente rimpolpato, esteso in quell'occasione anche agli archivi pubblici di Melk e Trnava, località di approdo dei cramari di Povolaro.

Ho ricostruito tutte le famiglie della cura di San Giorgio di Gorto (il cui territorio coincide con quello dell'odierno comune di Comeglians, in val Degano, in Carnia, zona di cramari) dalla fine del Cinquecento al 1820. Ho esaminato, inoltre, tutti gli atti rogati da notai che erano originari e che abitavano nei villaggi della parrocchia, e tutti i processi civili penali ecclesiastici che sono riuscito a reperire attinenti membri delle famiglie ricostruite, attribuendo a ciascuno di essi per ciascuna generazione la serie degli atti che lo riguardavano. Ho infine tentato di tracciare i profili non soltanto anagrafici ma economici delle famiglie della cura6.

Giorgio Ferigo cercava in tal modo di superare il livello ancora scadente delle conoscenze sull'emigrazione cinquecentesca e del primo seicento e, più in generale, delle conoscenze sul «concreto svolgersi della mercatura, le strategie familiari che la rendevano possibile o che essa rendeva possibili, il condursi in crameria nei paesi d'approdo»7.

Grazie all'intreccio delle varie fonti «lentamente, benché con (troppe) lacune, molti dei personaggi che prima erano soli nomi8» avevano preso spessore, e permesso l'individuazione di alcune costanti. Tra queste la diffusione di una strategia familiare articolata su «un figlio (di regola, il cadetto) con presenza costante in paese, oppure in emigrazione rigorosamente stagionale; un figlio costantemente e definitivamente all'estero; un figlio che fa la spola tra patria e foresto»9. Si trattava di un primo passo, giudicato ancora modesto tanto da fargli ritenere che «a queste vicende, per ora, si addice solo il racconto»10.

Non è il caso di riassumere qui il saggio sui cramari di Povolaro, al quale si rimanda, ma è giusto segnalare che contiene l'albero genealogico degli Jacob, estinti nel 1799, operanti tra Povolaro, Melk e Trnava.

In tempi più recenti, Claudio Lorenzini ha curato la pubblicazione di alcuni appunti di Giorgio Ferigo sui Monch di Povolâr11, che costituiscono una esemplificazione efficace del metodo sopra illustrato, anch'essi accompagnati da due alberi genealogici. Sulle vicende dei Monch attivi a Třebíč e Moravské Budějovice sono inoltre disponibili le notizie riportate da Èva Nováčková nell'articolo Italiani nelle città e cittadine della Moravia occidentale nel 16. e al principio del 17. secolo12.

I due secoli presi in considerazione dalle "Genalogie comeglianotte" furono caratterizzati da un tipo di emigrazione «funzionale ad un'economia montanara che ne era il presupposto [...] in cui paese d'origine e paese d'approdo appartenevano al medesimo orizzonte economico13». L'avvio dell'Ottocento segnò la fine di quel modello; l'evoluzione successiva del movimento migratorio non avvenne, per usare sempre le parole di Giorgio Ferigo, nel segno dell'interazione ma in quello della separazione con i luoghi di origine.

Il saggio sui cramari di Povolaro ci sono vari riferimenti ai Collinassi di Maranzanis, dei quali viene osservata la presenza in Ungheria nel settecento, con negozi propri situati «in molti luoghi - a Pápa, a Neushol, a Rima-Szombat, a Rosenau, a Groß Schallò, a Freystadel - secondo uno schema di germinazione dei negozi che costituisce una seconda e diversa strategia di emigrazione rispetto a quella presentata in questo studio14». Tanto che Giorgio Ferigo si riprometteva «di tornare sulla famiglia Collinassi di Maranzanis e sul modello ‹germinativo› di negozi15». Le cose poi andarono diversamente, ma è verosimile che sui Collinassi egli abbia approntato appunti simili a quelli sui Monch di Povolâr16.

Sui Collinassi ― presenti a Maranzanis dal quattrocento, con «Odorico, venuto da Collina a Povolaro per lavorarvi un maso di Nicolò di Maranzanis, indi passato a Tomaso Merlino di Tualiis che finì per cederlo al suo colono Odorico, da cui passò nel 1441 ai figli Giovanni e Nicolò17» ― si sono cercati riscontri nei registri canonici di alcune località d'approdo18. Ciò è ora facilitato dal livello assai ampio raggiunto dalla digitalizzazione e indicizzazione (e dalla libera consultazione via web) dei libri canonici nei paesi dell'ex blocco sovietico. Tramite le sezioni Multimedia e/o Miniature delle Genealogie comeglianotte si possono così visionare 151 atti (battesimo, morte, matrimonio) in gran parte riferiti ai Collinassi, distribuiti tra il 1742 e il 1941.

Tra questi si segnalano in particolare quelli relativi a Giovanni Floriano Collinassi (Povolaro 1733 - Rožňava 1785) e alla moglie Speranza Da Pozzo (Ravascletto 1739 - Rožňava 1803). Sposati a Ravascletto nel 1760, ebbero dodici figli, tutti nati a Rožňava, città nella quale Giovanni Floriano, di professione mercator, ricoprì la carica di sindaco tra il 1779 e il 178019. La frequentazione di quella zona doveva essere da tempo abituale per i componenti delle loro famiglie, in quanto proprio nella Ungaria di allora morirono anche il padre di Giovanni Floriano (Pietro, nel 1767) e due fratelli (Pietro nel 1781 e Nicolò nel 1782).

Tra i loro dodici figli va ricordato almeno Floriano Simeone Giovanni (Rožňava 29.10.1771 - Liptovský Hrádok 24.1.1845), prefetto delle miniere, autore nel 1802 di un manoscritto, ripreso da vari studiosi, intitolato «Chronologisch historische Beschreibung des ober ungarischen Bergbaues» sulla storia delle città minerarie dello Spiš inferiore e l'avvio dell'attività mineraria nella valle di Hnilca - a Gelnica e Smolník in particolare. Dal 1792 aveva studiato presso l'Accademia mineraria di Banská Štiavnica, nel 1794 era apprendista a Smolník e dal 1798 al 1805 membro dell'ufficio dell'ispettore capo delle miniere20. Nei libri canonici, alla nascita della secondogenita viene qualificato come «Spectabilis ac Generosus Dominus Florianus Collinaszi, Ferri Officinarum inferioris Hungariae Regius Praefectus etc.», mentre il fratello Pietro (Rožňava 1763-1817), presente in qualità di padrino, «Perillustri ac Generosus Dominus Petrus Collinaszy». Il nipote Giovanni Nepomuceno Pietro (Banská Štiavnica 1808-1877, figlio del fratello Giovanni Nepomuceno), all'atto del matrimonio (1839) viene qualificato come «Docimasia R. Adjunctus» e nell'avviso mortuario (1871) ricordato come «k. ung. Bergdirecktions Kanzleibeamten».

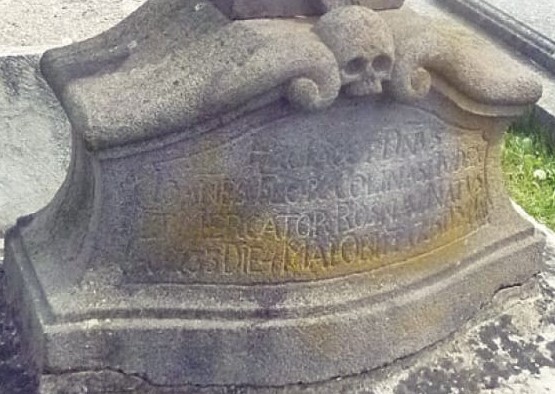

(particolare da: Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb: Rožňavský cintorín)

e alla moglie Speranza Da Pozzo

(particolare da: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Il monumento funebre di Giovanni Floriano Collinassi e Fides Spes Caritas a Puteo (Da Pozzo) è ancora integro; si tratta del più antico tra quelli presenti nel cimitero cittadino di Rožňava ed è stato censito come bene storico della Repubblica Slovacca.

La vicenda dei Collinassi di Rožňava sembra simile a quella (per rimanere nelle vicinanze) dei Gerometta ― che a Trnava avevano «acquisito col tempo preminenza economica (una delle due più ricche famiglie della città, assieme ai Vajmár) e politica (nel senato della città)21», e a Žilina, dove negli anni venti dell'ottocento nacquero i fratelli Eugen Gerometta e Ján Miloslav Gerometta, ambedue religiosi e studiosi, promotori del risveglio nazionale slovacco, avevano raggiunto posizioni analoghe ― o degli Zanello di Ovasta a Szombathely, illustrata recentemente da György Tilcsik nel saggio Észak-Itáliából Szombathelyre22.

I Palmano di Povolaro, anch'essi molto attivi in cramaria in modi, almeno in apparenza, analoghi a quelli dei Collinassi, discendono tutti dal pesarino Bernardo Palmano e da Leonarda figlia di Pietro Candussio da Povolaro, che si erano sposati nel 1618 nella chiesa di San Floriano.

Alcuni di essi animano l'indimenticabile conclusione del saggio di Giorgio Ferigo - in cui si descrive l'arrivo a Comeglians, nel 1846, di una lettera da Trnava, relativa a un lascito testamentario dell'aromatario Antonio Palmano, ma

nessuno ricordava più Antonio Palmano; nessuno aveva mai conosciuto sua moglie, Teresa Sereszlenyi, né i suoi figli - se ne aveva. Nessuno ricordava dove fosse quella città, Tyrnavia, che pure era stata nelle fantasie e sulla bocca di ragazzini e donne fino a mezzo secolo prima. Fu consultato il parroco; furono scartabellati i registri di stato civile. La laboriosa ricostruzione della genealogia terminò in ottobre [...]

Poco più di due mesi dopo, arrivarono i denari, e il decreto di suddivisione che li accompagnava. Era scritto in latino e in ungherese. Solo il parroco conosceva il latino; l'ungherese, non lo sapeva più nessuno23.

E in effetti dai registri parrocchiali di Trnava si ricava che Antonio Palmano era nato a Trnava nel 1784, da Giovanni (Povolaro 1744 - Trnava 1817) e Maria Maddalena Puppini (Povolaro 1755 - Trnava 1810). I genitori si erano sposati nel 1772 a Povolaro, nella chiesa di San Floriano, ed erano subito emigrati, in quanto il primogenito Giovanni Giacomo Filippo Bernardo (1773-1709) nacque l'anno successivo a Trnava, seguito a lunga distanza (nel 1780) da Giovanni di Dio Pietro. In quella città, nel 1807, Antonio si sposerà con Teresa Pereszlenyi.

A Trnava era emigrato giovanissimo, al seguito dello zio Lorenzo de Grach, anche Giovanni Battista Palmano, nato a Povolaro nel 1751, sul quale Giuseppe De Grach nel 1809 scrisse una Breve discrizione della vitta e dei sucessi di Gion Batt. de Palmano primo maggiore, cavata dai libri et atti di Guerra; et da me Giuseppe De Grach pro perpetua memoria tradotta dal Tedesco in lingua italiana. Tijrnavia primo marzo 1809. Nel 1955 il manoscritto venne visionato a Povolaro da Gaetano Perusini, che in quell'occasione fotografò un suo ritratto risalente al 180924.

L'ultimo italiano di Antignana, Enrico Depiera (1926-2012), era ben consapevole del le sue radici carniche: «A metà Seicento, Giacomo De Piera, tessitore, e la moglie Candida Venuti, giunsero ad Antignana con il figlio Sebastiano, nato in Carnia nel 1646. Nel 1670 Sebastiano sposò la toscana Clementina Casamara. Ebbe così iniziò così la storia istriana di questa famiglia25». Possedeva «un albero genealogico familiare dalle origini a oggi (inizialmente curato dal frate francescano Bonaventura De Piera, che a metà Ottocento esaminò vari archivi nella parrocchia di Comeglians, a Venezia e in diverse parrocchie istriane, ed è stato completato da Enrico)26». Si tratta di informazioni puntuali, che hanno permesso di dare un cognome a Candida (morta nel 1653), moglie di Filippo Giacomo Della Pietra (1608-1663), padre di Sebastiano.

Nei registri canonici di Comeglians sono annotati almeno due decessi avvenuti ad Antignana ― Natale Della Pietra, il 28.10.1752, e Giovanni Della Pietra, il 28.1.1764 ―, ma probabilmente le correnti migratorie verso l'Istria erano attive fin dal Cinquecento (nell'anno 1600 morirono a Giustinopoli, ovvero Capodistria, Matteo Collinassi, Candido e Matteo Duriguzzi).

A Mieli si osserva una certa presenza dei cognomi Di Val e Samassa, ben attestati nel comune di Forni Avoltri, che richiamano immediatamente le vicende degli emigrati affermatisi nel mondo della fusione di campane e di altri manufatti.

Un primo nucleo di Di Val si coglie a partire dalla fine del '500, con i tre figli di Matteo - Benvenuta, Matteo e Caterina - , e alcuni discendenti di Matteo junior, le cui tracce però svaniscono nel 1621. Il cognome ricompare quasi un secolo dopo, in seguito al matrimonio tra Matteo Di Val, nato nel 1713 a Tors (località di origine della madre Maria Gortana, dove il padre Giovanni Battista fu Osvaldo da Sigilletto si era trasferito), e Maria Maddalena Samassa, nata a Mieli nel 1719; da questa coppia discendono i Di Val di Mieli.

Anche i Samassa di Mieli affondano le radici a Sigilletto, dove nel 1615 era nato quel Nicolò che nel 1638, in seguito al matrimonio con Caterina Delli Zuani, nata nel 1609, si trasferì a Mieli.

Avvertenza

Per velocizzare la rilevazione dei dati e semplificarne l'interrogazione è stata privilegiata un'unica forma cognominale tra quelle via via riscontrabili all'interno della medesima casata. Nel periodo considerato, la flessione cognominale, cioè la compresenza di una forma maschile, femminile e di una plurale, è infatti ancora largamente praticata; la sua scomparsa coinciderà col trionfo definitivo della moderna burocrazia (seconda metà dell'Ottocento).

Altri elementi che potrebbero creare in po' di confusione riguardano in particolare i Vidale/De Antoni (Runchia, Mieli, Noiaretto). Alcuni De Antoni potrebbero comparire sotto i Vidale, in quanto questi ultimi, provenienti da Valpicetto, venivano qualificati come sive de Antoni; ciò è particolarmente vero per i discendenti di Giovanni Battista Vidale (1654-1704) stabilitosi a Noiaretto dopo il matrimonio, avvenuto nel 1681, con Maddalena Di Piazza (1656-1723), che, dopo alcune incertezze, finirono con l'essere chiamati De Antoni.

I Milanese, Bressani, Cussina (Comeglians) vanno invece considerati come appartenenti a un'unica casata.

-

Pubblicato nel 2000, riedito nel 2010: Giorgio Ferigo, «Di alcuni cramari di Povolaro – Carnia (1596-1846)», in Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della mobilità in Carnia, a cura di Claudio Lorenzini, Forum, Udine, 2010, pp. 199-273. ↩

-

I suoi quaderni sono ora conservati nell'archivio dell'Associazione Culturale Giorgio Ferigo, inventariati alla B. 5-1, fascicoli 1-10. Nel nostro caso sono state utilizzate loro fotocopie, non sempre di buona qualità, realizzate una ventina d'anni fa. ↩

-

Pubblicato nel 1985 e riedito nel 2010: Giorgio Ferigo, «Le cifre, le anime. Un saggio di demografia storica»,», in Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della mobilità in Carnia, a cura di Claudio Lorenzini, Forum, Udine, 2010, pp. 3-45. ↩

-

Pubblicato nel 1994 e riedito nel 2010: Giorgio Ferigo, «Ancora di cifre e di anime. Demografia nella Parrocchia di San Giorgio di Gorto tra Seicento e Settecento», in Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della mobilità in Carnia, a cura di Claudio Lorenzini, Forum, Udine, 2010, pp. 47-79. ↩

-

Ivi, p. 55-56, nota 12; la descrizione delle fonti parte da p. 54. ↩

-

Giorgio Ferigo, Di alcuni cramari..., cit. p. 203-204. In nota precisa di aver compilato il regesto sistematico degli atti di tutti i notai della cura di San Giorgio e di quelli dei villaggi vicini, relativi alla popolazione esaminata. ↩

-

Ivi, p. 202-203. ↩

-

Ivi, p. 204. ↩

-

Ivi, p. 208. ↩

-

Ivi, p. 204. ↩

-

Giorgio Ferigo, «Monch di Povolãr: appunti», in Quaderni dell’Associazione della Carnia Amici dei Musei e dell’Arte, vol. 20-24 (2015-2019), a cura di Claudio Lorenzini, pp. 93-113,. ↩

-

Eva Nováčková, «Italiani nelle città e cittadine della Moravia occidentale nel 16. e al principio del 17. secolo», in Sot la nape, vol. LII (2001), n. 3, pp. 87-100. ↩

-

Giorgio Ferigo, Di alcuni cramari..., cit. p. 247. ↩

-

Ivi, p. 236. ↩

-

Ibidem. ↩

-

Scorrendo l'inventario, la Busta 5.3, Famiglie pare, a occhio, la più promettente. ↩

-

Giovanni Gortani, Le vecchie famiglie di Gorto, Tip. De Marchi, Tolmezzo, 1898, p. 16. ↩

-

Sporadicamente si è fatto lo stesso anche per altre casate. ↩

-

Gabriel Tököly, Zoznam pamätihodností Rožňavy, 2006. ↩

-

Miroslav Lacko, «Uhorské banské mestá v neskorom stredoveku a ranom novoveku v slovenskej historiografii – bilancia a perspektívy bádania», in Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku, Michaela Hrubá - Michaela Ottová - Jan Royt. Praha; Ústí nad Labem: ViaGaudium; Univerzita Karlova; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Praga, 2016, p. 323. ↩

-

Giorgio Ferigo, Di alcuni cramari..., cit. p. 226. ↩

-

György Tilcsik, «Észak-Itáliából Szombathelyre», in Vasi szemle, a. LXXVI (2022), n. 1, pp. 50-69, n. 2, pp. 175-190; n. 3, pp. 299-316. ↩

-

Giorgio Ferigo, Di alcuni cramari..., cit. p. 248-249. ↩

-

Gaetano Perusini, «Un ufficiale dell’epoca napoleonica», in Sot la nape, a. 7 (1955), n. 3, p. 10-12. ↩

-

Denis Visintin, «L’ultimo italiano di Antignana», in La voce del popolo in più - storia, a. 17 (2021), n. 140, pp. 6. ↩

-

Ivi p. 7. ↩