NOTE SU GIUSEPPE DI SOPRA

BEPPO DI MARC

Da Stalis a Villa Ojo de Agua

Ringrazio Angelo Candido per l'apporto critico generosamente elargito durante la stesura, per la documentazione fornita, nonché per le segnalazioni di immagini e di materiale bibliografico di varia natura. Un ringraziamento particolare, inoltre, ai detentori delle immagini pubblicate.

L'interesse verso di Giuseppe Di Sopra, Beppo di Marc, come fotografo permane intenso ormai da diverso tempo, sostenuto dalle agevoli forme di contatto/interazione dei social media. Diverse sue fotografie, fuoruscite dagli spazi domestici, sono state, infatti, proiettate nel World Wide Web tramite questa tipologia di "canali". Due "siti", parecchio diversi tra loro, hanno svolto, e stanno svolgendo, un ruolo primario in questo processo di raccolta/diffusione: il Gruppo pubblico Facebook Rigolato:cartoline d'epoca:foto d'epoca, animato dal fondatore Angelo Candido, e il blog Non solo Carnia di Laura Matelda Puppini.

Laura Matelda Puppini ha iniziato a occuparsi di Giuseppe di Sopra agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, raccogliendo le testimonianze orali del maestro Guido Durigon da Vuezzis, di Caterina Zanier di Catineto e di altre persone, tra cui una donna molto informata «ma che all'epoca non volle essere citata»1. A lei si deve, inoltre, la schedatura ― avviata già nel 1990 ― di 95 fotografie2 alcune delle quali provenienti da lastre fortunosamente ritrovate, attualmente possedute da Marco Lepre3. Tale materiale è alla base dell'articolo, dal taglio biografico, Beppo di Marc ― Giuseppe Di Sopra, socialista e fotografo di Stalis di Rigolato pubblicato sul suo blog il 26 giugno 2018 e successivamente aggiornato.

Cenni biografici

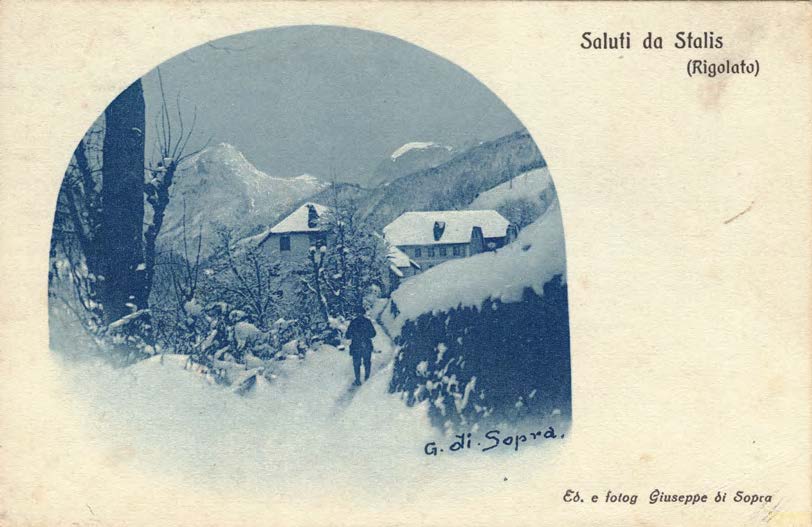

Pietro Giuseppe (questo il suo nome completo) Di Sopra nasce a Stalis di Rigolato il 26 ottobre del 1882, da Marco (nato nel 1850, figlio di Pietro e Teresa Della Martina) e Maria Maddalena Agata Pascutti (nata nel 1853 a Gracco, da Michele e Maddalena Gracco) che si erano sposati nel 18774.

Nel 1902, alla visita di leva, dichiara di esercitare la professione di muratore. I dati somatici e biometrici rilevati in tale occasione tornano utili per figurarselo: 165,5 cm di altezza e 85 di torace, occhi castani, dentatura sana, colorito roseo5. Nessun difetto fisico; il braccio anchilosato, ricordato dal maestro Guido Durigon, che gli consentirà di evitare l'arruolamento durante la Prima guerra mondiale, è da attribuirsi, pertanto, a inconvenienti (incidente o malattia) avvenuti successivamente.

Nel 1909 si sposa con Angelina D'Agaro, nata nel 1890 da Giacomo e Santina Fruch. Dal matrimonio nascono tre figli, Amelia, la primogenita, nel 1909, seguita da Giuseppe e Ardea. Durante i periodi difficili della Prima guerra mondiale Giuseppe e Ardea muoiono di febbre tifoide6.

Stando ai ricordi del maestro Guido Durigon, nei primi anni della Grande guerra ― evitato l'arruolamento, come si è detto, per via del braccio anchilosato ― è occupato, come assistente, nei lavori stradali, in particolare nella strada di accesso al Monte Crostis, e sospende l'attività di fotografo iniziata negli anni precedenti. Sempre nei ricordi del maestro Guido Durigon in precedenza era anche emigrato in Germania, «non però come muratore a causa della sua menomazione»7, dove forse si era avvicinato alla fotografia; ma come, si vedrà, questo ricordo non rispecchia pienamente la realtà.

Nel dopoguerra si trasferisce in Argentina. L'intera famiglia sbarca a Buenos Aires il 27 febbraio 1927 dal transatlantico Cesare Battisti, salpato da Genova, dichiarando professioni un po' generiche: asistente, il quarantaquattrenne Giuseppe, labores, la moglie trentaseienne Angela e la figlia diciassettenne Amelia8. Assieme a loro sbarca anche il giviglianotto Vittorio Gortana, 31 anni, albañil (muratore)9.

In seguito ― mancano dettagli su tempi, modalità, motivazioni - la famiglia si stabilisce a Villa Ojo de Agua (provincia di Santiago del Estero). Secondo Antonio Virgilio Castiglione «La inmigración en Santiago del Estero lamentablemente no se dio en forma organizada, como lo fue en otras partes del país10» per cui, rispetto ad altre località, non è facile ricostruirne i flussi; relativamente a Ojo de Agua, però, egli non manca di rilevare la presenza di Giuseppe Di Sopra e di un Antonio Durigon11, probabilmente rigoladotto pure lui.

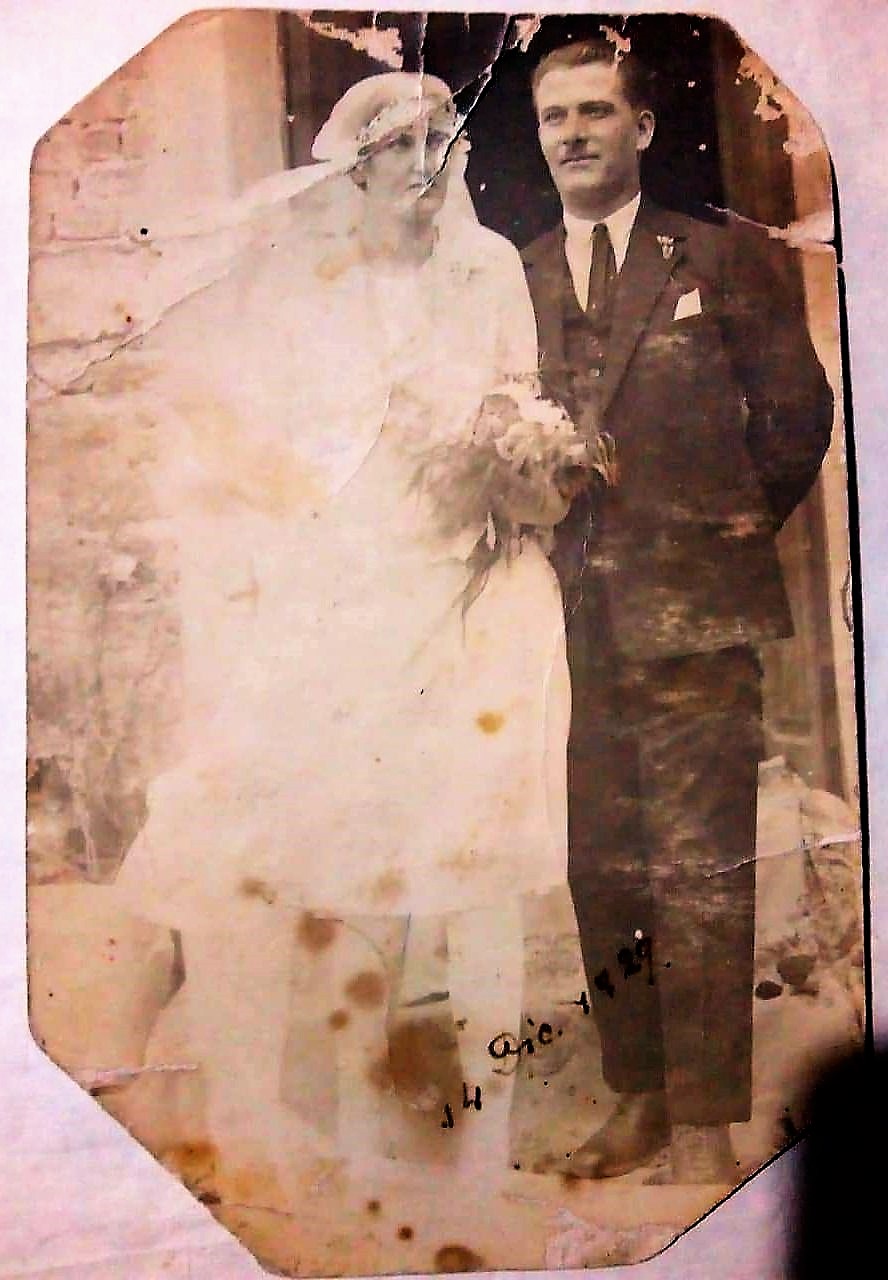

Amelia Di Sopra e Arcangelo Durigon sposi

Villa Ojo de Agua, 14 dicembre 1929

(Collezione privata)

Il 14 dicembre 1929 Amelia Di Sopra, di professione «quehaceres del hogar», si sposa a Villa Ojo de Agua con Arcangelo Durigon, albañil 12 ― nato il 31.10.1894, a Gracco, da Pietro e Marianna Vidale. Nell'atto di matrimonio viene specificata anche la professione di Giuseppe Di Sopra, che in quel momento, almeno formalmente, è quella di albañil. La coppia non genera figli ma adotta una bambina, Rosa Fidelia, che a sua volta avrà quattro figli, tre femmine e un maschio. Amelia muore il 7 gennaio 1966 a Ojo de Agua.

Angelina D'Agaro e Giuseppe Di Sopra (1948) ― Angelina D'Agaro, Giuseppe Di Sopra, Amelia Di Sopra, Arcangelo Durigon

(Foto firmata: Collezione privata Patrizia Gussetti - Altra: Collezione privata)

Giuseppe Di Sopra è presente nella banca dati, consultabile online, del Casellario Politico Centrale assieme a ben 34 altri rigoladotti13. A lui è riservato un fascicoletto - inserito nella busta 1820 (periodo 1909-1942) - che sarebbe interessante esaminare; nel record di sintesi viene qualificato come commerciante, socialista, residente in Argentina. A dispetto della distanza, l'occhio poliziesco del regime continua, quindi, a seguirlo in Sud America per almeno un quindicennio.

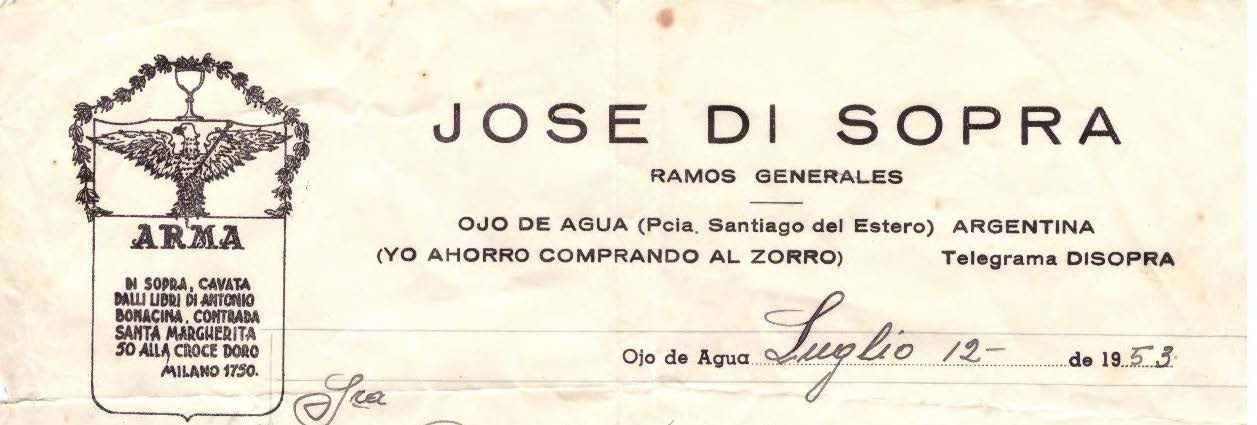

Carta intestata di Josè Di Sopra con messaggio promozionale del negozio "Al zorro"

(Collezione privata Ezio Cescutti)

L'esercizio di un'attività commerciale in Argentina è confermato da una nota pubblicata sul n. 1/1939 di Ce fastu? in cui si accenna a «un buon cargnello di Rigolato (il signor Giuseppe Di Sopra fu Marco) che da molti anni vive nella repubblica Argentina, esercendo a Ojo de Agua un gran negozio di merci varie»14.

Timbro posto a sigillo di una lettera spedita nel 1954

(Collezione privata Paola Di Sopra)

Giuseppe/Beppo e, infine, Josè Di Sopra, di nazionalità italiana, commerciante, muore a Villa Ojo de Agua il 31 luglio 1963, ultraottantenne, dopo più di 36 anni ininterrottamente vissuti in Argentina. La moglie Angelina lo seguirà diversi anni dopo, novantenne, il 21 settembre 1979.

Emigrazione temporanea e formazione politica

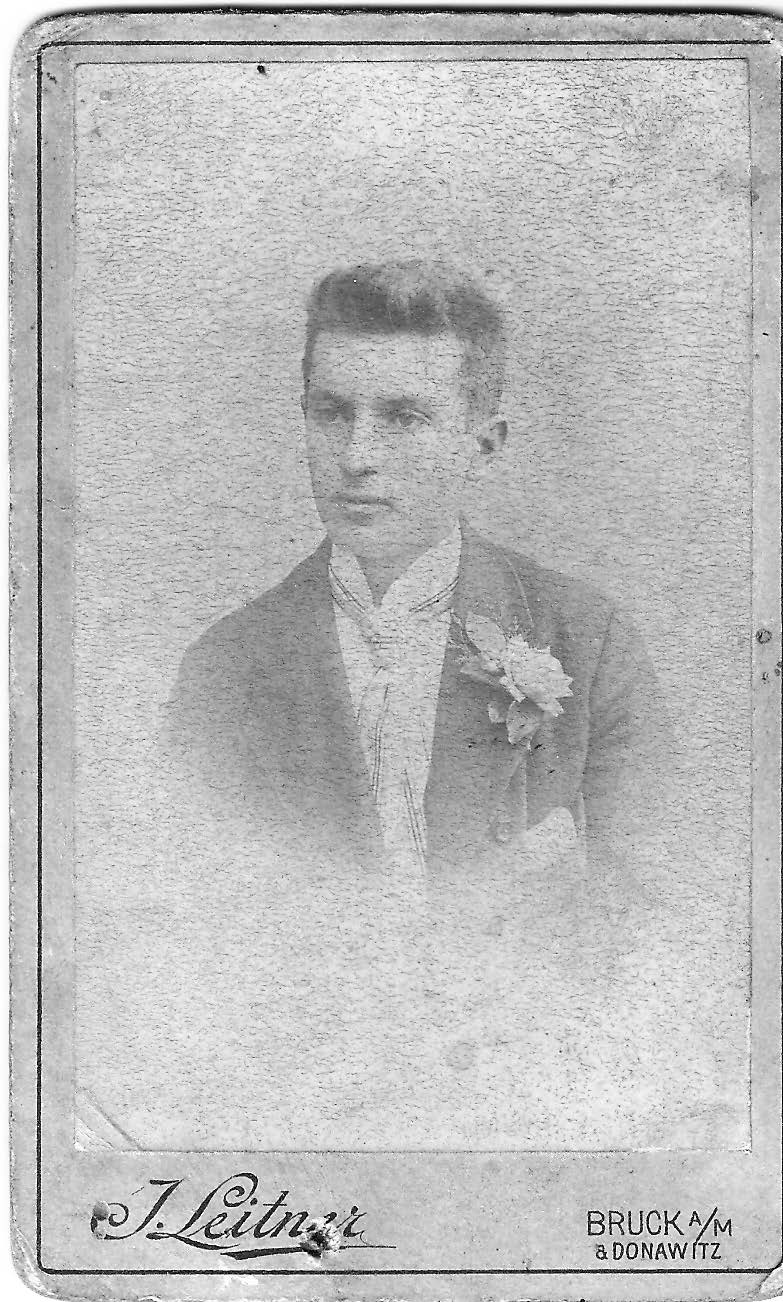

Mancano informazioni sul contesto della famiglia d'origine, l'infanzia, gli anni giovanili, la formazione scolastica e professionale di Giuseppe Di Sopra. Alcune tracce del suo percorso di vita e delle sue idee, sparse qua e là, sono, però, ancora visibili, anche se non facilmente interpretabili. Tra queste una fotografia che lo ritrae quindicenne.

Giuseppe Di Sopra quindicenne (Collezione privata)

L'immagine restituisce un Giuseppe dal giovane volto pulito, con lo sguardo sereno, un'aria sveglia e fin troppo matura per la sua età; ma ciò che più interessa è il luogo in cui fu scattata: Bruck an der Mur, in Stiria. Probabilmente, come molti compaesani della sua generazione, anche Giuseppe Di Sopra aveva iniziato giovanissimo le sue stagioni migratorie.

Allora gli emigranti stagionali tendevano a muoversi in gruppi, o squadre, con base territoriale omogenea, spesso rinsaldati da legami parentali. Questo accadde, per esempio, nel 1901 al collinotto sedicenne ― con molteplici legami parentali a Givigliana e Vuezzis ― Gaetano Sotto Corona. Quell'anno un suo fratello più grande, Giuseppe, s'era accordato «con giovani disecol di andare a Pruch»; partirono assieme alla fine di aprile, passando «per Udine conlarichiesta. Mio fratello si fermo a Graz e io andai a Timbloch vicino Pruch. licenera diversi di Collina»15. Interessante l'elenco dei capi-squadra con cui si mosse nel primo quindicennio del secolo, quasi tutti residenti nel comune di Rigolato: «Checo di secol» (1900), «Giovanni di secol» (1901), «Sef di calunut» (1902), «Roman di butazon» (1903, 1904), «Antonio Di Sopra» (1909), «Titinaine» (1907), «Pietro di sualt» (1908), «Giovanni Di Sopra» (1909), «Giovanni bandol» (1910), il «Talian» (1911, 1913), «Badio» (1912), «Pitini di Paluzza» (1914).

In quel periodo, infatti, l'Alto Gorto pullulava di capi-operai, che costituivano altrettanti punti di riferimento per la forza lavoro locale. Alcuni di questi, con le loro squadre, a inizio Novecento, svolsero una parte attiva nello scontro tra i sindacati operai tedeschi dell'edilizia e la Lega degli imprenditori edili, partecipando alle iniziative di crumiraggio organizzate da quest'ultima. «Il nome di Rigolato correva su pei giornali dell'organizzazione (sindacale) tedesca come un nome maledetto», scriveva, riferendosi ad avvenimenti di qualche anno prima, L'Emigrante, periodico del Segretariato per l'emigrazione di Udine, nel 1910, in occasione dell'apertura di una nuova sezione16.

L'Operaio Italiano, periodico edito in lingua italiana dal sindacato edile tedesco, che a partire dal 1900 condusse «una sistematica e violenta campagna di propaganda anticrumiraggio»17, restituisce nomi di persone, di luoghi e frammenti di vicende. Sul numero dell'8 giugno 1901 tra gli «assistenti e fornitori di krumiri» troviamo «Della Martina Pietro da Viana (Rigolato)», che ricompare di nuovo, con indicazione più puntuale del luogo d'origine, nel numero del 22 giugno 1901 tra gli «assistenti» (sono i "padroni" che parlano) «nelle lotte numerose che negli ultimi anni abbiamo dovuto sostenere per porre un argine alle esigenze ognor crescenti dei nostri operai i quali hanno la sfacciataggine di credersi uomini...». Nel luglio 1902 la «Lega degli imprenditori edili» tedeschi segnala ai propri associati ― con una circolare, riportata da L'Operaio Italiano del 9 agosto 1902 ― una «lista di indirizzi di persone mediante le quali in caso di bisogno si possono avere dei muratori e manovali italiani», tutti friulani. Qualche mese dopo «l'organo centrale del Consorzio dei padroni ed imprenditori edili tedeschi, il Zentarblatt für das Deutsche Baugewerbe» pubblica una nuova lista, in cui compare «Giuseppe di Sopra, Maurerpolier, Rigolato Carnico» (L'Operaio italiano del 21 marzo 1903).

La campagna anticrumiraggio sfocia nella pubblicazione, a partire dal 1901, di diverse liste e culmina nel 1904 con la più lunga, contenente «i nomi di tutti i crumiri di Königsberg» e l'assegnazione della palma al comune di Rigolato con 35 nomi (L'Operaio Italiano del 30.07.1904). Tra i capi, accanto a «Di Sopra Teodoro di Toni» e a «Gortani Pietro», sicuramente del comune di Rigolato, spunta anche «Gaier Giovanni», di Collina. I cognomi dei trentacinque «gregari» (che, però, comprendono anche i capi) suggeriscono una netta prevalenza di giviglianotti; sommando i Ceconi, Della Martina, Gortani, Pinzan, Schwander se ne contano 2118.

La pubblicazione delle diverse liste è legata ad altrettante distinte contingenze; quelle del 1901 al lungo sciopero svoltosi quel anno ad Halle, mentre il grande elenco del luglio 1904 costituisce una specie di summa dei «crumiri legati ad intermediari di Königsberg ed Halle»19. Nel periodo invernale la campagna anticrumiraggio prosegue in Carnia e Friuli con conferenze propagandistiche di vari sindacalisti e attivisti socialisti.

Negli anni successivi l'importanza del crumiraggio decresce rapidamente, fin quasi a scemare. Nel 1912 gli stessi ambienti che maggiormente l'avevano contrastato ne rilevarono la scomparsa o l'irrilevanza20. Giuseppe Podgornik ebbe modo di attraversare l'Alto Gorto nei primi giorni di febbraio del 1912, al termine di un tour propagandistico esteso tra Pordenonese e Carnia. L'accoglienza ricevuta a Rigolato lo sorprese sia per il numero degli intervenuti (300 persone! più che a Prato Carnico) che, soprattutto, per la calorosità ben diversa di quella riservata a Giovanni Valär nel 1904: «Qui era il centro del crumiraggio friulano in Germania, si può dire. E quando egli cominciò a leggere la lunga lista dei venduti al capitale, nacque un putiferio terribile. Qual differenza d'allora ad oggi»21.

Due hanno dopo (1914) Luigi Bossi, commentando un analogo giro propagandistico svolto da Vittorio Nardi, non risparmiò ironie al suo entusiasmo, comune a «tutti coloro che vanno per la prima volta in Carnia», per aver «raccolto larga messe di promesse, come del resto i suoi predecessori», e agli emigranti carnici che «che applaudono regolarmente tutti gli oratori che capitano colà» ma restano refrattari all'impegno nell'«organizzazione di resistenza»22.

Molti nomi di rigoladotti pubblicati da L'Operaio Italiano possono essere scorsi in questo stesso sito, partendo dalla pagina web Emigrazione stagionale e crumiraggio nelle pagine dell'«Operaio Italiano, alla quale si rimanda, tramite un indice collegato ad estratti del giornale, trascritti e raccolti per annata.

In quel periodo nel comune di Rigolato non c'era un unico "Giuseppe Di Sopra" ma almeno una terna, e questo ebbe dei riverberi interessanti sulle pagine de L'Operaio Italiano.

Sul numero 23 del 15.11.1902 si può leggere una precisazione chiesta da «Giuseppe di Sopra di Giovano Batta» che in quel momento si trovava a «Uniontown negli Stati Uniti di America» contro un suo omonimo, che «al tempo dello sciopero di Schönebeck presso Magdeburgo vi si era recato con una compagnia di una trentina di uomini a fare i crumiri, e che alle rimostranze degli scioperanti rispose asciutto "Io non ho tempo di scioperare"» per aver «abusato del suo nome, cioè dato un nome falso, per sottrarsi in questo modo alla responsabilità de' suoi atti vergognosi»23.

Qualche tempo dopo, sul numero 14 del 11.07.1903, compare una dichiarazione del Giuseppe Di Sopra accusato di crumiraggio che nega un intervento premeditato contro gli scioperanti.

Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che gl'imprenditori di Magonza nella trattativa che ebbero con lui per affidargli l'esecuzione di alcuni lavori di premura non gli notificarono mai che i muratori di Magonza era già da otto settimane boicottati dai padroni. Io sono venuto qua colla mia squadra soltanto per eseguire questi lavori.

Al mio arrivo a Mainz domandai al signor Hauswald che cosa significava quell'adunata di gente davanti alla stazione ed egli mi rispose che di trattava d'elezioni.

Più tardi, saputo come stavano le cose volevo partire colla mia squadra, 10 uomini altre me, ma mi fu impedito per una giornata intera.

Chiusero tutte le porte e le fecero sorvegliare come de' carcerati. Non ricevemmo neppure da mangiare e da bere e all'aiuto di una terza persona ci riuscì a riacquistare la nostra libertà.

Magonza 21 Giugno 1903

Disopra G. capo-squadra.

L'Operaio Italiano del 25.07.1903 sosterrà, però, che «quel tal Di Sopra che, come nel numero scorso raccontammo, aveva rilasciato al Comitato direttivo dello sciopero una dichiarazione contro l'imprenditore Hauswald si è poi rivelato come uno de' più grandi bugiardi che esistano. Non una sola delle sue affermazioni è vera, e quando si mise in cammino per Magonza sapeva benissimo che andava a rompere uno sciopero».

Circa un anno dopo, sotto il titolo «Protesta» (Operaio Italiano del 18.06.1904), viene pubblicata una nuova precisazione chiesta da altro Giuseppe Di Sopra, nato a Vuezzis nel 1869, operaio «organizzato» che in quel momento lavora vicino a Lipsia:

Il muratore Giuseppe Di Sopra di Rigolato-Vuezzis nato l'8 Gennaio 1869 attualmente in Paunsdorf presso Lipsia, dichiara che egli non ha nulla di comune coi tanti altri Di Sopra del suo comune che all'estero disonorano il loro paese tradendo la solidarietà operaia e che ad ogni momento sono citati nell'"Operaio Italiano". Egli è organizzato e disapprova altamente la loro condotta.

N.d.R. Questa protesta è originata dal fatto che il suo nome è comparso nel N. 10 del nostro giornale in una corrispondenza da Magonza insieme a quelli del Cassetti e del Petri persone, dal punto di vista dell'organizzazione, di fama non buona. Ora a quel tempo egli si trovava a Magonza, ma, come risulta da informazioni che abbiamo assunte, in questi giorni fece il suo dovere. Siamo dolenti d'averlo messo...

Passati tre mesi scarsi, compare una sua lunga lettera rivolta Agli operai del Friuli (L'Operaio Italiano del 10.09.1904), spedita da Lipsia, traboccante di entusiasmo per il «verbo socialista» che «irrompe per ogni dove», frutto, probabilmente, di una scoperta avvenuta da poco («ero anch'io cattolico, ed ora sono divenuto socialista, poiché ho compreso che il socialismo soltanto potrà cancellare le ingiustizie e le diseguaglianze sociali, perché difendendo l'idea, combattendo, lottando per la gran causa sento di compiere il mio dovere»).

Agli operai del "Friuli"!

da Lipsia 28 agosto 1904

Compresa la necessità che una buona volta anche gli "operai" Friulani si organizzino, si uniscano in una forte indissolubile compagine, sento il dovere di rivolgere, di dedicare queste poche righe al proletariato che purtroppo ancora vive nella noncuranza del proprio domani.

Ma su adunque, uomini friulani, coraggiosi operai, eroici muratori, scuotete quell'apatia, quel torpore che ancora vi opprime; è giunta l'ora, operai friulani, di unirci tutti sotto una bandiera, sotto quel vessillo circonfuso d'ineffabile luce, che né volger di tempi, né odio e persecuzione di questurini varranno a far piegare giammai.

È spuntata, s'espande, irrompe per ogni dove l'idea socialista!

Dalle arse officine alle sale dei cotonifici e delle manifatture, ai campi bruciati del sole, dove regna la pellagra fino alle risaie dove la febbre uccide, dappertutto risuona il verbo socialista e porta il conforto, la consolazione al misero proletario, che fino a ieri servo dimesso, si è innalzato sicuro di se stesso, cosciente della propria forza, alla quale invano la borghesia spaventata oppone le baionette, facendo irrigare di sangue quel suolo fecondato dal sudore di tante generazioni operaie!

Disertate, operai, i confessionali ove il prete v'insegna la via della stupida rassegnazione; opponete il vostro disprezzo alla propaganda ch'esso cerca di esercitare fra voi, volgetegli le spalle perché quando esso vi parla vi offende!

Ero anch'io cattolico, ed ora sono divenuto socialista, poiché ho compreso che il socialismo soltanto potrà cancellare le ingiustizie e le diseguaglianze sociali, perché difendendo l'idea, combattendo, lottando per la gran causa sento di compiere il mio dovere. Soltanto l'organizzazione dei lavoratori a poco a poco farà scomparire l'iniquità che oggi ancora divide la famiglia umana in ricchi e poveri, padroni e servi, sfruttatori e sfruttati, stabilirà la legge del lavoro per tutti e assicurerà ai nostri figli l'educazione, l'istruzione, il lavoro, e la giusta ricompensa delle loro fatiche.

Dunque compagni operai! venite fra i lavoratori, venite fra i socialisti, qui troverete i veri fratelli che vi porgeranno lealmente la mano e vi chiameranno affettuosamente fratelli, che vi parleranno del vostro avvenire, che vi richiameranno sulla bocca quel sorriso troncato dal rimprovero severo e dalla punizione del... Pfenning degli attuali capit... e vi faranno travedere quel domani, che invano spererete se inoperosi ed inerti.

Non temete persecuzioni perché la prepotenza e la tracotanza hanno fatto il loro tempo, non temete per le vostre famiglie che sarebbero più sicure che adesso, non tremate alle fanfaluche del prete che vi fa travedere il tormento dell'inferno, che vi dipinge i socialisti come figli di satanasso! Uniamoci compagni "operai" compatti e solidali, organizziamoci, seguiamo la via del progresso e della civiltà, e il precetto di Cristo di amar Dio, (cioè il bene e la giustizia) ed il prossimo come noi stessi senza distinzione di nazionalità né di razza!

Seguiamolo dunque coraggiosamente, là in fondo sull'orizzonte rosso spicca a caratteri di fuoco una frase "uno per tutti tutti per uno"! E in questa marcia trionfale, segnando l'orizzonte con un dito, diciamo ai nostri figli: quella sia la vostra divisa, quello sia il moto che posto in pratica vi farà uomini onesti!

Lasciamo dunque gli scioperi in pace e auguriamo che ogni compagno porti sempre la palma della vittoria!

Fratelli, Compagni, seguite il consiglio, la preghiera, l'esortazione di chi ha da ben poco tempo acquistata una fermezza di propositi che non finirà mai!

G.D.S. di Vuezzis

Sulle pagine de L'Operaio Italiano si trovano diverse altre lettere di rigoladotti: di un compaesano emigrato a Freiburg (22.10.1904), di un anonimo Rigolatese «pseudonimo che nasconde una delle più brave persone di quel comune» (19.05.1906, 16.06.1906) e perfino del sindaco di Rigolato, Giuseppe Candido (27.08.1904). Finalmente sul numero del 19.11.1904, ne appare una particolarmente interessante per noi, firmata da Giuseppe di Sopra di Marco da Stalis.

Collaborazione operaia

Da Kapfenberg in Stiria (Austria), ove il nostro giornale ha pure de' lettori buoni e fedeli, riceviamo le seguenti notizie e considerazioni, e ben volentieri le pubblichiamo.

Caro "Operaio".

Anzi tutto bisogna che ti dica che anche in questa parte dell'Austria alla quale da più di 40 anni l'Italia fornisce i muratori e i braccianti edili che le occorrono, cominciano fortunatamente a sentirsi gli effetti della propaganda fatta negli ultimi anni in Italia, e moltissimi operai che finora erano assidui lettori dell'Amico di Trieste, del Piccolo Crociato di Udine, e negli ultimi tempi di un giornale del medesimo calibro uscente a Friburgo nel Baden detto La Patria si sono dati alla lettura di altri giornali, meno religiosi, ma aventi una comprensione più netta de' bisogni della classe lavoratrice. Anche qua si comincia ad aprire gli occhi! Ne era tempo, perché le condizioni de' lavoratori sono meschine quanto mai! I muratori, per esempio, guadagnano in media Corone 2,90 al giorno. Un giovanotto solo tanto tanto se la cava; ma come può vivere un capo famiglia con 3 figli? Calcolando tutto, alloggio, vitto, abiti, riscaldamento, illuminazione, medico, ecc. non basterebbe neppure il doppio. Quindi miseria sopra miseria.

E che dire poi se il capo di famiglia ha la disgrazia di restar vittima di qualche infortunio, ciò che nel nostro mestiere capita così spesso?

Basta pensare a ciò per avere un'idea chiara dell'infelice sorte che tocca a noi poveri operai, specialmente quando siamo costretti a cercare il nostro pane all'estero.

Gli sfruttatori, i succhioni che sono in fondo causa di tutto il malanno non si muovono! Hanno il cuore più duro di quella montagna di pietre e voragine di milioni che è il nuovo palazzo di giustizia a Roma, che ne ha già costati 28 e che probabilmente prima che sia finito ne ingoierà altri 10 o 12. Ma svegliatevi una buona volta, o operai italiani, entrate in quelle organizzazioni che sono culla di civiltà e progresso, e unica arma di difesa contro le prepotenze e gli sfruttamenti padronali.

Uniti in un sol fascio sarete forti abbastanza da dichiarare la guerra a tutti i succhioni ― e sono tanti ― che intendono di vivere alle vostre spalle, calpestando i vostri diritti.

Questo dice un collega e un compagno!

G. di Sopra d. Mco. Stalis

Alla fine del 1904 Giuseppe Di Sopra si trovava, quindi, a Kapfenberg, non lontano da Bruck an der Mur, dove venne scattato il ritratto fotografico di cui si è parlato, indizio forse di una frequentazione abituale della zona.

Dalla lettera emerge un giovane Beppo di Marc dalle idee politiche pienamente formate, a conoscenza della storia dell'emigrazione («questa parte dell'Austria alla quale da più di 40 anni l'Italia fornisce i muratori e i braccianti»), informato e buon conoscitore degli organi d'informazione (con gli accenni all'Amico di Trieste, al Piccolo Crociato di Udine, a La Patria di Friburgo e agli «altri giornali, meno religiosi, ma aventi una comprensione più netta de' bisogni della classe lavoratrice», nonché alla costruzione del «nuovo palazzo di giustizia a Roma»), con una visione laica del mondo e forse, visto il contesto monoreligioso di origine, anticlericale (l'accenno ai giornali «meno religiosi»). Il riferimento puntuale ai livelli salariali inadeguati e alla mancanza di assicurazione contro gli infortuni dà concretezza al suo ragionamento, che si chiude con lo sprone al risveglio rivolto agli operai italiani e l'invito ad entrare «in quelle organizzazioni che sono culla di civiltà e progresso, e unica arma di difesa contro le prepotenze e gli sfruttamenti padronali». La scrittura fluida testimonia una dimestichezza non solo con la lettura, e una capacità espressiva più che buona.

Il legame con il movimento socialista continuò anche nel dopoguerra, come prova (oltre alla schedatura poliziesca) un bel autoscatto realizzato nella casa di Stalis, vicino a una finestra, con la luce che cade sui volti suo e della moglie, la prima pagina del quotidiano "Il Lavoro" e la mano destra che stringe un libro.

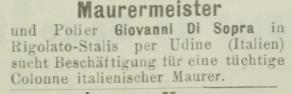

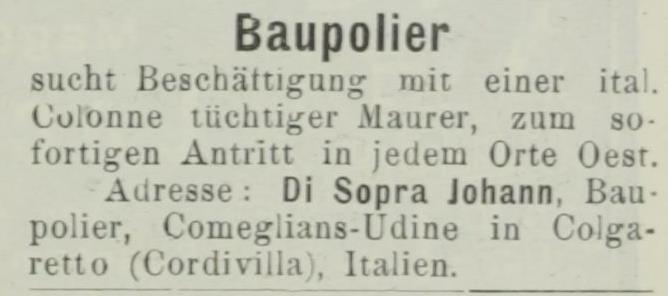

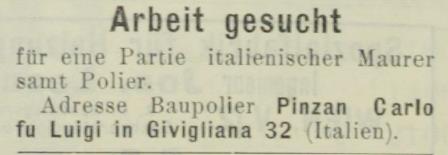

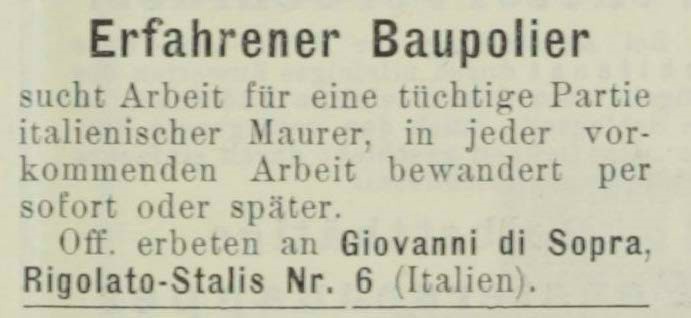

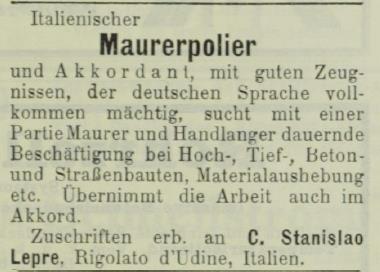

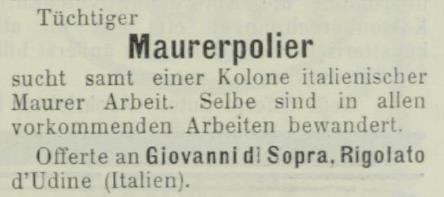

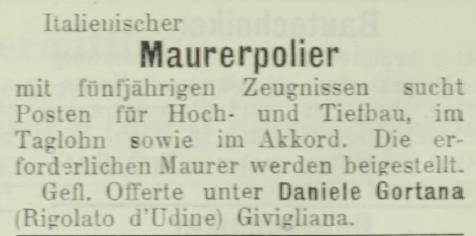

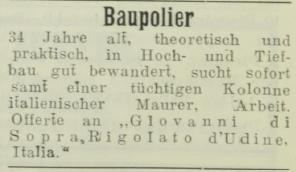

Grazie alla sempre più ampia digitalizzazione dei vecchi periodici ci si è imbattuti in una inserzione per ricerca di lavoro, pubblicata due volte sul settimanale austriaco Der Bautechniker agli inizi del 1904, in cui Giuseppe Di Sopra si offre come capo-cantiere diplomato. Sembra probabile, quindi, che egli avesse frequentato una scuola di formazione professionale in Austria e sapesse esprimersi in tedesco24.

Der Bautechniker, 22.1.1904 e 5.2.1904

Il Der Bautechniker accolse diverse inserzioni di altri rigoladotti (Giovanni Di Sopra da Stalis, Carlo Pinzan fu Luigi da Givigliana, C. Stanislao Lepre da Rigolato, Giacomo e Daniele Gortana da Givigliana), che sono state raggruppare in appendice, rinviando ulteriori commenti a future occasioni.

Emigrazione definitiva e nostalgia

Dall'Argentina Giuseppe di Sopra continuò a guardare ai luoghi d'origine, seguendone le vicende tramite giornali e riviste. Con alcuni periodici, così come aveva fatto agli inizi del Novecento, interagì scrivendo lettere, almeno due della quali vennero parzialmente pubblicate.

Nel 1939 sulla rivista "Ce Fastu? (n. 1/1939) uscì una sua poesia intitolata Ai Gjvianots, con questa introduzione:

Un buon cargnello di Rigolato (il signor Giuseppe Di Sopra fu Marco) che da molti anni vive nella repubblica Argentina, esercendo a Ojo de Agua un gran negozio di merci varie, ha sentito che le campane di Givigliana minacciano di cadere. Poiché in quel paesino - dicono - le previdenti massaie mettono gli sgrifs ai piedi delle galline perché non scivolino sulla ripida costa, e le muniscono pure d'un sacchetto a posteriori perché le uova non rotolino giù fin nel Degano, - il nostro amico s'è preoccupato di dove sarebbero per finire le campane se per disgrazia si staccassero dal campanile.

La poesia venne ripubblicata da Pierino Pinzan nel suo libro Gjviano di uno vôlto col titolo Ei Gjvinots, e altre lievi varianti che facciamo nostre, ben conoscendo la difficile percezione del riguladot da parte degli altri friulani. Eccola:

Se las cjampanos es su fuin

es van par Fontanivos

Sef e Neti ei su trai las bilos.

S'es van par Bevorcjo

Min di Din su impiro su la forcjo.

S'es van dal Sapadìn

i distrudis la cjaso e lu zardin.

S'es van su la siêo di D'Andrêo

i šfracheais dutos las brêos.

S'es van da Petiro

Marìo su spudo te ghigno.

S'es van tal Dean

a tornâlos su

a su costo pin di un carantan.25

Durante l'occupazione austro-tedesca le campane della chiesa di Givigliana vennero ridotte in pezzi ― salvo la "piccola" occultata per tempo ― e requisite. Quelle in uso nel 1939, erano state acquistate nel dicembre del 1922 dalla fonderia Colbacchini di Padova e sistemate su «un'armatura di legno a fianco della chiesa»26 che, provvisoria nelle intenzioni, durò fino agli anni Quaranta27. È ben possibile, quindi, che la notizia di una loro accresciuta instabilità sia giunta nel 1939 a Ojo de Agua, scatenando la garbata verve ironica di Giuseppe Di Sopra e permettendoci, così, di cogliere una venatura poetica e musicale all'interno di quella propensione creativa che trovò maggiore espressione nelle fotografie.

Da un'altra lettera ― pubblicata parzialmente sul n. 2 (gennaio-febbraio 1953) del neonato Friuli nel Mondo e poi ripresa nella sua interezza da Giovanni Comisso in La Carnia che lavora ― apprendiamo che seguiva le vicende carniche anche attraverso la lettura de Il Gazzettino, con un'attenzione confermata dai richiami ad avvenimenti in corso (la centrale di Luincis, lo sviluppo turistico di Rigolato, il campanile di Givigliana). La lettera si chiude con l'espressione di un sentimento di profonda nostalgia rinfocolato nuovamente dal ricordo delle campane di Givigliana.

Giunse anche una lettera dal carnico Giuseppe Di Sopra, emigrato in Argentina, che deve essere riportata integralmente. La lettera dice:

«Dal gazzettino, che regolarmente mi arriva in America, seguo con vivo interesse la vita e lo sviluppo della mia Carnia. Merita, dal lato industriale un riconoscimento a tutti quelli che in questo campo dedicano intelligenza e capacità e un riconoscimento particolare al Commendatore Umberto de Antoni, di cui ho letto sul gazzettino l'inaugurazione del grande lavoro della centrale elettrica di Luincis, che con la tenacia, la capacità e la diuturna fatica del vero carnico, continua, ben meritando, l'opera dei de Antoni, in uno con le altre ditte omonime, ed è doveroso qui ricordare lo scomparso cav. Guglielmo iniziatore di quel complesso industriale che ha creato cose grandi, diminuendo ai camici la dura vita dell'emigrazione.

Dal lato turistico, un plauso alla mia Rigolato che con volontà e perseveranza si è messa all'avanguardia in questo campo e un plauso ai miei amici di Givigliana che come camosci sulle roccie, anziché abbandonare quelle magre plaghe stanno erigendo un nuovo campanile segno di attaccamento alai loro terra e alla loro famiglia, e nel sembrarmi di sentire il suono di quelle campane, una profonda nostalgia mi assale dopo venticinque anni di lontananza dalla mia indimenticabile terra della Carnia.

A tutti il mio augurio per un sempre migliore avvenire, a tutti il mio fraterno pensiero»28.

Sul numero di luglio 1955 del Friuli nel Mondo, nella rubrica "Posta senza francobollo", comparve un messaggio di Secondo Vidale da Rigolato per Giuseppe Di Sopra a proposito del rinnovo dell'abbonamento, grazie al quale conosciamo il nome di una delle persone con cui, dopo tanti anni di assenza, aveva continuato a mantenersi in contatto29.

Il fotografo

Alcune fotografie di Giuseppe Di Sopra vennero pubblicate nell'ormai lontano 1991 nel libro Veretâz, curato da Fabio D'Andrea30, ma con funzione decorativa e prive di indicazioni puntuali, così da renderne incerta la individuazione.

Qualche anno dopo (1994) Antonio Giusa nel suo articolo sulla Fotografia nel Canal di Gorto tra Ottocento e Novecento31 ne commentò quattro provenienti da collezione privata ― due vedute e due ritratti ― che datò tra il 1910 e il 192032. Inoltre formulò il primo, per quanto breve, giudizio critico che si conosca, basato sui ritratti realizzati negli anni Venti, dei quali sottolineò la natura "ruspante" e l'impronta "verista". La sua impostazione verrà ripresa anche successivamente da altri, senza grandi progressi qualitativi nei giudizi.

Otto immagini vennero pubblicate da Gianfranco Ellero nel libro Fotografia della storia nel Friuli e nella Venezia Giulia (1995), assieme con altre di Umberto Antonelli, in una sezione intitolata La donna in Carnia33. Si tratta di scatti successivi alla Prima guerra mondiale. Il volume contiene anche una breve nota biografica, offuscata da notizie un po' fantasiose34.

I gemelli Onorio ed Enrica Puschiasis di Casador ritrattti da Giuseppe di Sopra all'età di due anni - settembre 1926 circa (Collezione privata)

L'opera Tracce di storia per immagini, curata nel 1996 da Tullio Ceconi35, incentrata su Forni Avoltri, contiene verosimilmente diverse foto di Giuseppe Di Sopra (il ritratto di Dusulino con le figlie e altre persone (p. 168), alcune fotografie di scolaresche...), ma è completamente priva di indicazioni sugli autori, rendendo così ipotetica qualsiasi considerazione.

In tempi più recenti (2006) Chiara Brocchetto, nel saggio Fotografia della Carnia tra '800 e '90036 ha inserito otto scatti di Giuseppe Di Sopra, in prevalenza ritratti, alcuni dei quali già comparsi nelle opere citate nei paragrafi precedenti. La scheda biografica e delle opere che gli dedica, non priva di imprecisioni varie, contiene osservazioni in linea con quelle di Antonio Giusa del 1994, ma espresse in forma più articolata. L'entità delle lastre superstiti viene quantificata in circa 90, relative a ritratti databili intorno agli anni Venti e a poche vedute di Rigolato. L'impronta stilistica propria di Giuseppe Di Sopra viene individuata nei ritratti, «immagini essenziali, senza artifici, ma proprio in questa sobrietà sta il loro essere fuori dal comune» e nelle inusuali riprese di 3/4 per i soggetti in piedi. Alcune esemplificazioni appaiono un po' forzate («ai soggetti non viene chiesto di indossare gli abiti eleganti: le donne hanno i capelli arruffati, i vestiti di ogni giorno e l'espressione un po' corrucciata, come se Di Sopra le avesse distolte dalle faccende domestiche per far loro il ritratto») e parzialmente in contrasto con altre osservazioni (la cura «per i dettagli: il mazzo di rose, il libro aperto, la borsetta o l'ombrello, oggetti di uso comune, immancabili nei suoi ritratti»); a proposito delle scolaresche, in cui la studiata composizione "scultorea" vince sulla spontaneità, l'accento passa invece sull'uniformità derivante dai «capelli rasati dei piccoli alunni (così da poter arginare il dilagare dei pidocchi), tanto da farli sembrare tutti uguali». Quanto ai paesaggi ne viene solo sottolineata l'importanza documentaria, sia che riguardino vedute panoramiche sia che riguardino dettagli di edifici.

Lo "schedario" realizzato da Laura Matelda Puppini, di cui si è già parlato, pubblicato online nel 2019, ha una sua imponenza, evidenziata dai seguenti numeri: - Fotografie schedate: 95 (58 delle quali nel 1990) comprendenti 19 vedute, 32 ritratti di singoli; 44 ritratti di gruppi. ― Persone rappresentate: 316 delle quali 186 identificate. Vista la natura prevalentemente descrittiva del lavoro, le notazioni critiche sulle immagini sono scarne. Però, all'opposto di quanto sostenuto da Chiara Brocchetto, L. M. Puppuni osserva che Giuseppe Di Sopra «rappresenta la povera gente con il vestito della festa».

Angelo Candido ha pubblicato e sta pubblicando sul sito Facebook di cui si è già detto molte fotografie di Giuseppe di Sopra, provenienti da un altro importante fondo, dalla produzione di cartoline che lo stesso aveva avviato, nonché dalle collezioni appartenenti ai membri del "gruppo".

Insomma sembra che il quadro della produzione fotografica disponibile di Giuseppe Di Sopra sia ancora in movimento e che ci voglia un po' di tempo affinché si stabilizzi.

Gli studi su Giuseppe Di Sopra hanno probabilmente sofferto di questa incompletezza, accentuata da un certo disordine iniziale derivante dalle modalità in cui è stato trasmesso/ritrovato ciò che rimaneva del suo fondo fotografico.

Emerge poi un problema di datazione, riscontrabile non tanto nei ritratti (l'identificazione delle persone consente approssimazioni ragionevoli) quanto nei paesaggi. Molte delle date indicate o proposte andranno riviste tenendo conto della presenza/assenza di alcuni "marcatori" temporali certi, come, per esempio, la nuova scuola elementare (costruita nel 1903), i pali elettrici (1909), l'asilo (1912/3), il "lazzaretto" (Prima guerra mondiale), il monumento ai caduti (1923), ecc... Si ha infatti l'impressione che anche la produzione di paesaggi, così come quella dei ritratti e delle cartoline, ricada per lo più negli anni Venti, e che conseguentemente l'avvio dell'attività di fotografo sia da collocare in realtà nel dopoguerra.

Altro nodo da chiarire è quello della natura - professionale, semiprofessionale, dilettantistica - dell'attività svolta da Giuseppe Di Sopra. L'assenza di loghi o altri elementi di tipo pubblicitario, a volte colmata con l'apposizione della sigla/firma sulle lastre o sui positivi, suggerisce che si trattasse di un'attività di tipo accessorio, probabilmente divenuta via via sempre più importante e culminata nel periodo prossimo alla partenza per l'Argentina.

Appendice

Inserzioni pubblicitarie apparse sul settimanale Der Bautechniker

01.03.1901

10.05.1901

01, 08 e 15.01.1904

25.03.1904

27.03.1908

29.01.1909, 05.02.1909

19.02.1909

11.02.1910

22.05.1914

-

Si veda l'articolo Beppo di Marc ― Giuseppe Di Sopra, socialista e fotografo di Stalis di Rigolato (consultato il 28.11.2020), come precisato da L. M. Puppini in calce alla raccolta di «Immagini schedate per la Fototeca della Carnia 1990», probabilmente si trattava di Giustina Di Qual. ↩

-

Le 95 riproduzioni schedate da Laura Matelda Puppini sono visibili online alla pagina web Le 95 immagini di Giuseppe di Sopra, schedate per il gruppo Gli Ultimi e la fototeca della Carnia nel 1990 e non schedate, pervenute da M. e J. Gussetti e da M. Lepre, nonché scaricabili in formato pdf dal sito www.storiastooriept.it. ↩

-

Ciò dopo varie vicende e una ultima donazione da parte dei coniugi Mario Gussetti e Jole Lepre al senatore Bruno Lepre. Attingendo a ricordi personali posso dire che la maestro Jole, come veniva familiarmente e rispettosamente chiamata da tutti in paese, aveva allora fatto riprodurre alcune lastre (forse tramite il senatore Bruno Lepre e verosimilmente il figlio Marco, fresco dell'esperienza e delle conoscenze acquisite, assieme ad altri del gruppo Gli Ultimi di Tolmezzo, con la riproduzione delle lastre di Umberto Antonelli che diedero origine alla volume La Carnia di Antonelli) e che le metteva a disposizione di chi le richiedeva. Io stesso ne feci alcune copie; questo forse spiega la loro larga circolazione tra gli appassionati. ↩

-

Le scarne notizie che si hanno sulla vita di Pietro Giuseppe Di Sopra sono state raccolte principalmente da L. M. Puppini ed esposte nell'articolo citato, al quale si rinvia. Alcuni dati sono stati integrati/variati grazie ad altra documentazione anagrafica inviata a Angelo Candido, che qui nuovamente ringrazio per avermela fatta conoscere, dai discendenti di Giuseppe Di Sopra residenti in Argentina con i quali è in contatto. ↩

-

Friuli in prin, Atto di leva IT/ASUD/LEVA/1882/E.317/TOL/P-486. ↩

-

L'anno di nascita di Amelia in L. M. Puppini, Le 95 immagini... cit. p. 52; i nomi dei genitori di Angelina D'Agaro in Ivi, p. 10. ↩

-

L. M. Puppini, Beppo di Marc ― Giuseppe Di Sopra... cit. ↩

-

Dalla banca dati, consultabile online, del CEMLA ― (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos). Stando all'età dichiarata allo sbarco l'anno di nascita della moglie potrebbe corrispondere al 1891 o al 1890. ↩

-

Vittorio Giovanni Gortana de Lîno, nato il 2.12.1895, figlio di Benedetto di Neno e Angelina Zanier di Futìs (la Lîno), probabilmente rientrato, morirà il 20.3.1964, Pinzan, Pierino, Gjviano di uno vôlto, [Tipografia Andrea Moro], [Tolmezzo], 2003, p. 168. Purtroppo il buscador del CEMLA ― Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos ― è strutturato in modo da non consentire l'estrazione dell'elenco completo dei passeggeri, rendendo difficile l'accertamento dell'eventuale presenza di altri compaesani o parenti. ↩

-

Castiglione Antonio Virgilio, La inmigracióni italiana en Santiago del Estero. El inmigrante Giovanni Castiglione (1858-1903), Del autor, 2006, p. 102. ↩

-

Ivi, p. 104. ↩

-

Non siamo riusciti a rintracciare il suo nome nelle banche dati del Cemla. ↩

-

Un numero decisamente rilevante rispetto a quello dei paesi vicini (3 a Forni Avoltri, 11 a Comeglians, 6 a Ravascletto, 12 a Ovaro con Mione), Prato Carnico a parte (84). ↩

-

Notiziario e bibliografia - Poesie d'occasione, in Ce Fastu?, a. 15 (1939), n. 1, p. 49. Il negozio operava sotto l'insegna de "Al Zorro". ↩

-

Gaetano Giuseppe Sotto Corona, Memoria di mia vita, manoscritto, p. 8. Giovanni di Secol potrebbe essere Giovanni Battista Lepre di Francesco (n. nel 1877); Pruch dovrebbe corrispondere proprio a Bruck an der Mur (Stiria) e Timbloch alla vicina Diemlach. ↩

-

La citazione è ripresa da Puppini, Marco e Laura Puppini, L'emigrazione dalla Val Degano fra Otto e Novecento, in In Guart. Anime e contrade della Pieve di Gorto, a cura di Manlio Michelutti, Società Filologica Friulana, Udine 1994, p. 242. ↩

-

Ellero, Elpidio, Il crumiraggio Friulano all'estero fra Ottocento e Novecento, in «Storia contemporanea in Friuli», vol. XII, n. 13, p. 139. ↩

-

Le grafie di alcuni cognomi sono storpiate: Diqual sta per Di Qual, Gortani per Gortana, Svander per Schwander; il «Pivelli» posto al n. 25 sarà frutto di una storpiatura più forte, magari legata a qualche soprannome che al momento sfugge.. ↩

-

Esistono anche altre liste; secondo Gian Luigi Bettoli tutte possono essere ricomposte in «quattro gruppi distinti, che hanno limitate variazioni al loro interno: quello dei crumiri impegnati durante lo sciopero di Halle del 1901; quello degli impresari/intermediari ufficialmente indicati dagli organismi degli industriali edili tedeschi e svizzeri - rispettivamente nel dicembre 1900, luglio 1902 e febbraio 1903; quello dei 12 crumiri di Ragogna impegnati nella serrata di Rathenow in Brandenburgo nel marzo 1904 ed infine il grande elenco del luglio 1904, costituito da crumiri legati ad intermediari di Königsberg ed Halle», Bettoli, Gian Luigi, Gli emigranti italiani nell'organizzazione sindacale tedesca dalle pagine de "L'operaio italiano", in «Storia contemporanea in Friuli», vol. XXXV (2005), n. 36, p. 59. ↩

-

«Mediante una drastica campagna condotta agli inizi del XX secolo da l'‹L'Operaio Italiano› i sindacati ottennero un'evidente riduzione del fenomeno così inviso all'ambiente dei lavoratori tedeschi. Dalle annate successive della rivista si deduce che il fenomeno del crumiraggio da parte di italiani era passato in secondo piano, e della sua quasi totale sparizione riferisce poi un sindacalista nel 1912», Del Fabbro, René, Immigrati stagionali nel Reich prima del 1914, in Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento. Spostamenti, rapporti, immagini, influenze, a cura di Gustavo Corni e Christof Dipper, Il Mulino, Bologna 2006, p. 128-129. ↩

-

L'Operaio Italiano n. 17/1914, riportato da Rossi, Luigi, L'operaio italiano. Periodico in lingua italiana dei Liberi Sindacati Tedeschi (1898-1914), Associazione dei mantovani nel mondo Onlus, Mantova 2007, p. 91. ↩

-

Dalla relazione riassuntiva di Luigi Bossi pubblicata su «L'Operaio italiano» n. 17/1904, in Rossi, L'operaio italiano... cit., p. 186-187. ↩

-

Ricordo una gita scolastica, risalente alla metà degli anni Sessanta, in cui una classe delle scuola elementare di Rigolato andò a piedi a Vuezzis per incontrare gli alunni di quella scuola. Si trattava di una pluriclasse e l’insegnante proveniva da Magnano in Riviera. Durante l’incontro un bambino di Vuezzis raccontò dei diari di suo nonno, che aveva lavorato sia in Russia (nel mio ricordo al Cremlino) che negli Stati Uniti (sempre nel mio ricordo alla Casa Bianca). Ho cercato quel bambino, ma senza successo. So bene che la memoria può modificare anche di molto i ricordi, tuttavia se per ventura quel bambino leggesse queste note gli chiedo cortesemente di contattarmi. (NdA).↩

-

L'indirizzo "Rigolato Italio 3" è chiaramente un refuso che va letto "Rigolato Stalis 3". ↩

-

Pinzan Pierino, Gjviano di uno vôlto, [Tipografia Moro Andrea], [Tolmezzo] 2003, p. 94. ↩

-

Cella Pietro, Memorie di Givigliana, Premiato Stabilimento Tipografico L. Lukezic, Gorizia 1928, p. 59. ↩

-

Pinzan Pierino, Gjviano... cit, p. 41. ↩

-

Comisso Giovanni, Carnia che lavora, Tipografia Emiliana, Venezia 1954, p. 54-58. ↩

-

Il numero della rivista è interessante anche per altri motivi, vi compare una foto di Ilario Gussetti» pastorello da Rigolato, piccolo attore nella trasmissione «Vita nelle malghe» e un'altra del monumento a Enrico Fruch. In più un messaggio da parte di Giacomo Durigon a Rita Durigon residente in Argentina (Col. Belgrano) alla quale sono inoltre dedicate le prose friulane di Regina Lepre pubblicate nello stesso numero. ↩

-

D'Andrea, Fabio (a cura di), Veretâz. Storia, emigrazione esperienze e caratteristiche di una comunità, Alef/Comune e Scuola elementare di Rigolato, Rigolato 1991. ↩

-

Giusa, Antonio, «Fotografia nel Canal di Gorto tra Ottocento e Novecento», in Michelutti, Manlio (a cura di), In Guart. Anime e contrade della Pieve di Gorto, Società Filologica Friulana, Udine 1994, p. 641-662. ↩

-

L'attribuzione di una veduta a Giuseppe di Sopra (identificata col n. 31) suscita qualche perplessità. Si tratta di una veduta "classica", ripetuta ininterrottamente dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni, di quello che allora era il centro del paese - la strada per Forni Avoltri, col "ponte" sul Gramulins al centro del paese e l'incrocio per Ludaria sovrastati dalla Ropo con la chiesa parrocchiale - scattata dalla terrazza dell'albergo di Amedeo Zanier, fotografo pure lui, al quale ritengo sia da attribuirsi. Lo stesso dicasi per il ritratto «ritratto in esterno del dottor Arturo Magrini con una persona non identificata» che, come osservato dallo stesso Antonio Giusa, ha uno stile diverso da quello «"ruspante"» e «di impronta "verista"» della produzione successiva e soprattutto una datazione (probabilmente verosimile, Arturo Magrini nel 1910 aveva 56 anni) sospetta in quanto mancano prove di un avvio così anticipato dall'attività di fotografo da parte di Giuseppe Di Sopra. ↩

-

Ellero Gianfranco, Fotografia della storia nel Friuli e nella Venezia Giulia, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, Udine 1995, pp. 223-224. ↩

-

Tra queste: il soprannome Pieri, la figlia Amelia, le professioni di insegnante elementare o di impiegato municipale; ivi, p. 432. ↩

-

Ceconi, Tullio (a cura di), Tracce di storia per immagini, Coordinamento dei circoli culturali della Carnia, [Cercivento] 1996. ↩

-

Brocchetto, Chiara, Fotografia della Carnia tra '800 e '900, Associazione Culturale Elio cav. Cortolezzis, Treppo Carnico 2006. I passi citati si trovano a p. 44. ↩