Aurelio DURIGON, Adelchi PUSCHIASIS, Luciana SCHNEIDER

L'OROLOGIO DI MAGNANINS E GIACOMO POCHERO

Si ringraziano Valentino Gortana, per aver consentito di fotografare i meccanismi dell'orologio, la sua campana e la lapide commemorativa, nonché per le puntuali informazioni su Giacomo Pochero e sull'orologio, Roberto Pochero per il ritratto fotografico di Giacomo Pochero, Angelo Candido per aver osservato per primo l'esistenza di un antico quadrante d'orologio, sottostante a quello attuale, sul campanile della chiesa parrocchiale, nonché per altri preziosi suggerimenti.

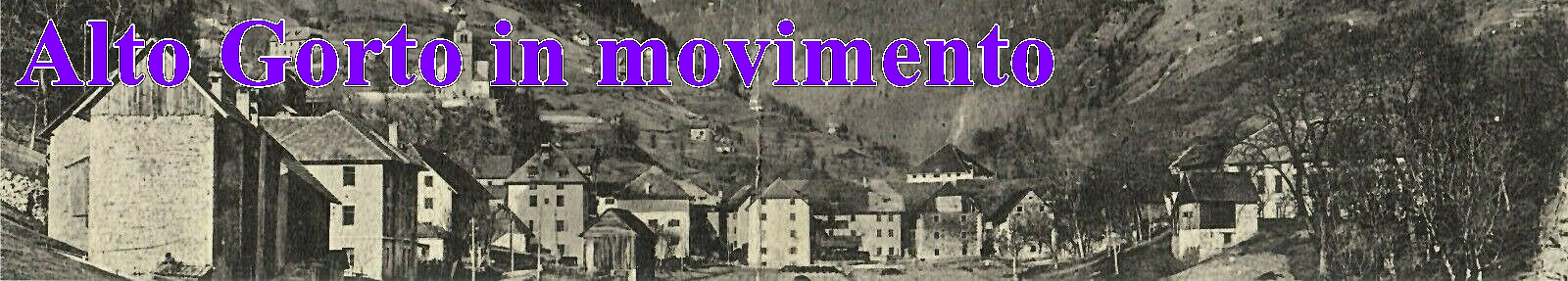

L'orologio meccanico di Giacomo Pochero (1936)

Fu nel 1932 che Giacomo Pochero, ottantaquattrenne, allora residente a Pinerolo (To), dopo aver fatto varia e sostanziosa beneficenza ai poveri di Magnanins, alla scuola e altro, ebbe la volontà di lasciare un segno tangibile, qualche cosa di concreto e duraturo, per il suo paese natale, che perpetuasse il ricordo suo e del padre Antonio. Dopo varie riflessioni, decise di installare un orologio pubblico sul timpano della sua casa natale, prospiciente la piazza di Magnanins. Si presume che la scelta gli sia stata suggerita dal fatto che Magnanins non aveva mai avuto una sua chiesetta e dunque neanche campane, né tanto meno orologi pubblici. Forse sulla decisione pesò anche la lontananza dalla chiesa parrocchiale di Rigolato, e dal suo suo orologio da torre, che impediva agli abitanti di Magnanins di percepirne i rintocchi.

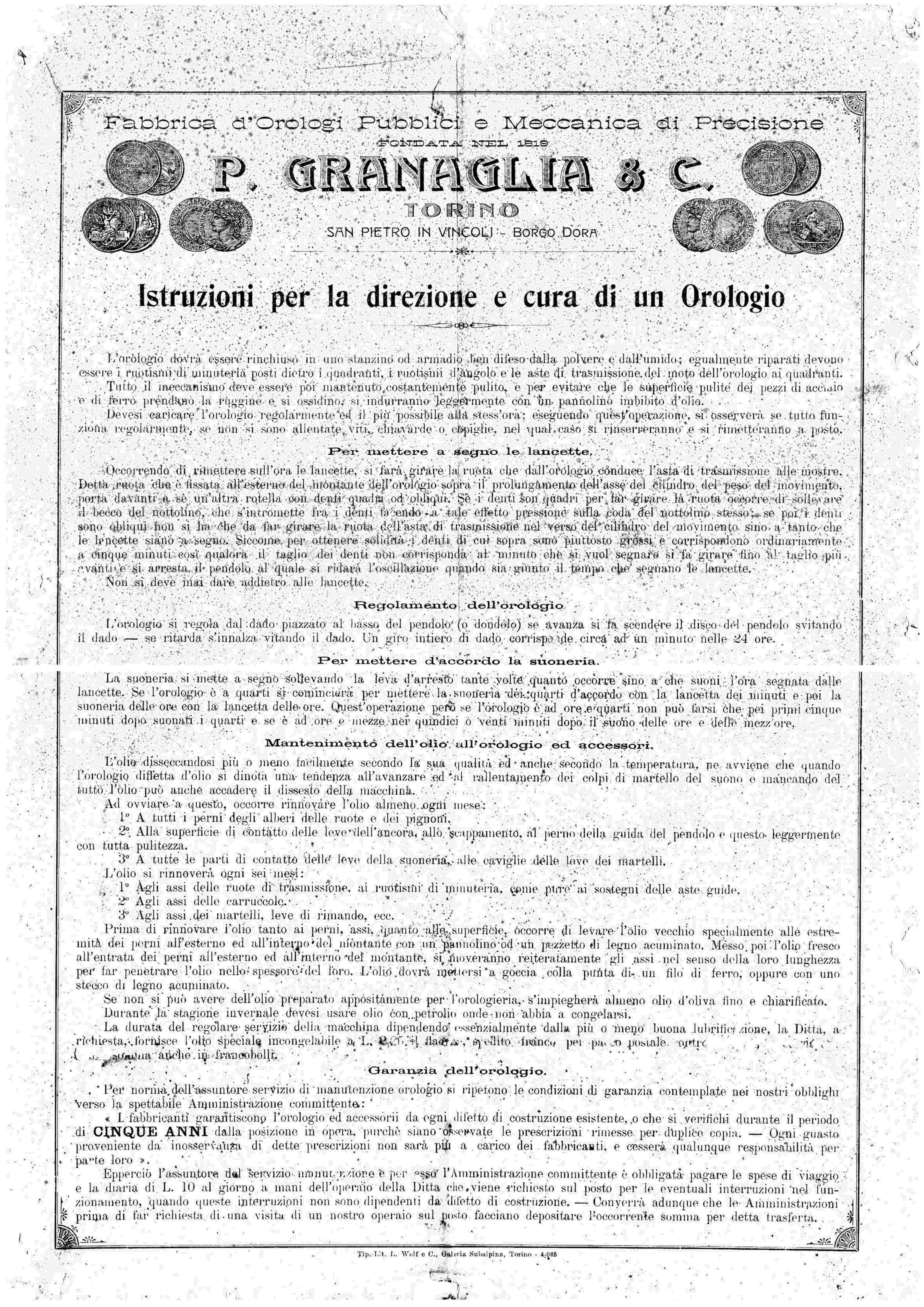

Ebbe dunque il suo bel daffare per individuare chi avrebbe potuto esaudire il suo desiderio. Fu così che si rivolse alla rinomata Fabbrica d'Orologi Pubblici e Meccanica di Precisione P. Granaglia & C. di Torino - San Pietro in Vincoli - Borgo Dora, fondata nel 1819, concorrente dei Solari di Pesariis nel settore degli orologi da torre1, che aveva il vantaggio di avere la sede vicina a Pinerolo, dove abitava. Dopo aver discusso e definito tutti i dettagli tecnici, commissionò un orologio da torre adatto per un quadrante con un metro di diametro, a numeri romani e lancette sagomate, col pendolo battente il secondo, completo di suoneria per il battito delle ore e delle mezzore. Pensò anche a come realizzare la struttura in ferro battuto per il fissaggio della campana da porre sulla sommità del timpano della casa. Non si accontentò di una normale campanella, ma decise di far fondere dall'Antica Fonderia Achille Mazzola di Valduggia (Vc), attiva fin dal 1400, una campana personalizzata con l'iscrizione «In memoria di Antonio Pochero il figlio Giacomo 1935» e due figure a carattere religioso. Dovette pensare anche a come far scendere i due pesi motori dell'orologio dalla sommità al piano terra e decise di far costruire una specie di camino interno da cm 40x60 circa. Serviva poi anche una cabina di protezione dell'orologio, collocato nel piano alto della soffitta sotto il tetto e una scaletta per l’accesso.

Commissionò a Giacomo Puschiasis, Min di Casador, abile tuttofare di Magnanins, la ristrutturazione della casa disabitata da tempo e inagibile, per adattarla a quella importante installazione, come ben illustrato da Valentino Gortana nell'articolo «Orologio di Magnanins, origine e storia»2, al quale si rimanda. Min, con la sua manualità e ingegno, realizzò anche la cornice in rilievo sagomato che circoscrive il quadrante. Fece poi apporre sulla facciata della casa l'iscrizione «IN MEMORIA DI ANTONIO POCHERO IL FIGLIO GIACOMO».

Giacomo Pochero finanziò totalmente tutti questi lavori e sicuramente si trattò di una spesa considerevole.

Nel 1936 vennero effettuate l’installazione e il collaudo dell'orologio con grande maestria e gran soddisfazione di Giacomo Pochero e della popolazione di Magnanins, meravigliata e incredula.

Monsignor Giuseppe Simonitti benedice il nuovo orologio, Magnanins 29 marzo 1936.

(Foto di Antonio Belfiore)

Domenica 29 marzo si svolse la cerimonia d’inaugurazione, con la benedizione del parroco don Giuseppe Simonitti, testimoniata da uno scatto fotografico di Antonio Belfiore da Comeglians, alla presenza festante di tutta la popolazione di Magnanins e non solo.

È probabile che Giacomo Pochero non vi presenziasse, considerata la sua veneranda età (88 anni); non si sa chi lo abbia rappresentato e non si conoscono i nomi dei parenti intervenuti3, ma la partecipazione corale della popolazione venne immortalata da un altro bellissimo scatto fotografico di Antonio Belfiore raffigurante un folto gruppo di convenuti, che tanti abitanti di Magnanins conservano ancora.

Trafiletto sull'installazione dell'orologio comparso ne Il Popolo del Friuli del 4.4.1936 (col nome del donatore errato).

Dopo la morte di Giacomo Pochero, avvenuta nel 1940, la popolazione di Magnanins appose una lapide sulla facciata della casa, con la scritta: “AL GRANDE BENEFATTORE IL PAESE DI MAGNANINS IN SEGNO D'IMPERITURA GRATITUDINE”.

La lapide commemorativa (Foto di Aurelio Durigon).

E così anche Magnanins ebbe il suo bell'orologio pubblico, che scandiva il tempo col suono argentino della sua graziosa campana, segnalando le ore e le mezzore, sia di giorno che di notte.

Primo orologio elettronico (1980)

Gli orologi da torre sono meccanismi di precisione bisognosi di continua manutenzione e di una appropriata e costante lubrificazione, oltre naturalmente alla ricarica manuale dei pesi. Negli anni successivi cura e manutenzione si affievolirono per vari motivi, finché negli anni '70 l'orologio si fermò definitivamente.

L’orologio era diventato il simbolo di Magnanins; vederlo fermo e silenzioso rincresceva a tutti i valligiani, che ricordavano con nostalgia il suono della campana, specie dopo le belle nevicate invernali, quando diveniva ovattato e tutti, anche di notte, "sentivano" che aveva nevicato e magari decidevano di indugiare un po' nel tepore del letto, mentre i ragazzini fremevano per alzarsi prima del solito e godersi la nevicata notturna.

Vedere l'orologio abbandonato a se stesso, rincresceva soprattutto ad Aurelio e Mirko Durigon, ambedue di Magnanins e occupati nel settore dell'orologeria presso la F.lli Solari di Pesariis, che così furono stimolati a trovare una soluzione, attivandosi per rimetterlo in funzione.

Naturalmente con una buona riparazione e manutenzione l'orologio avrebbe potuto funzionare ancora per tanti anni, ma, oltre ai costi che nessuno poteva o voleva sostenere, c'era il problema di trovare un volontario che si occupasse della ricarica settimanale dei pesi e della ordinaria manutenzione e lubrificazione.

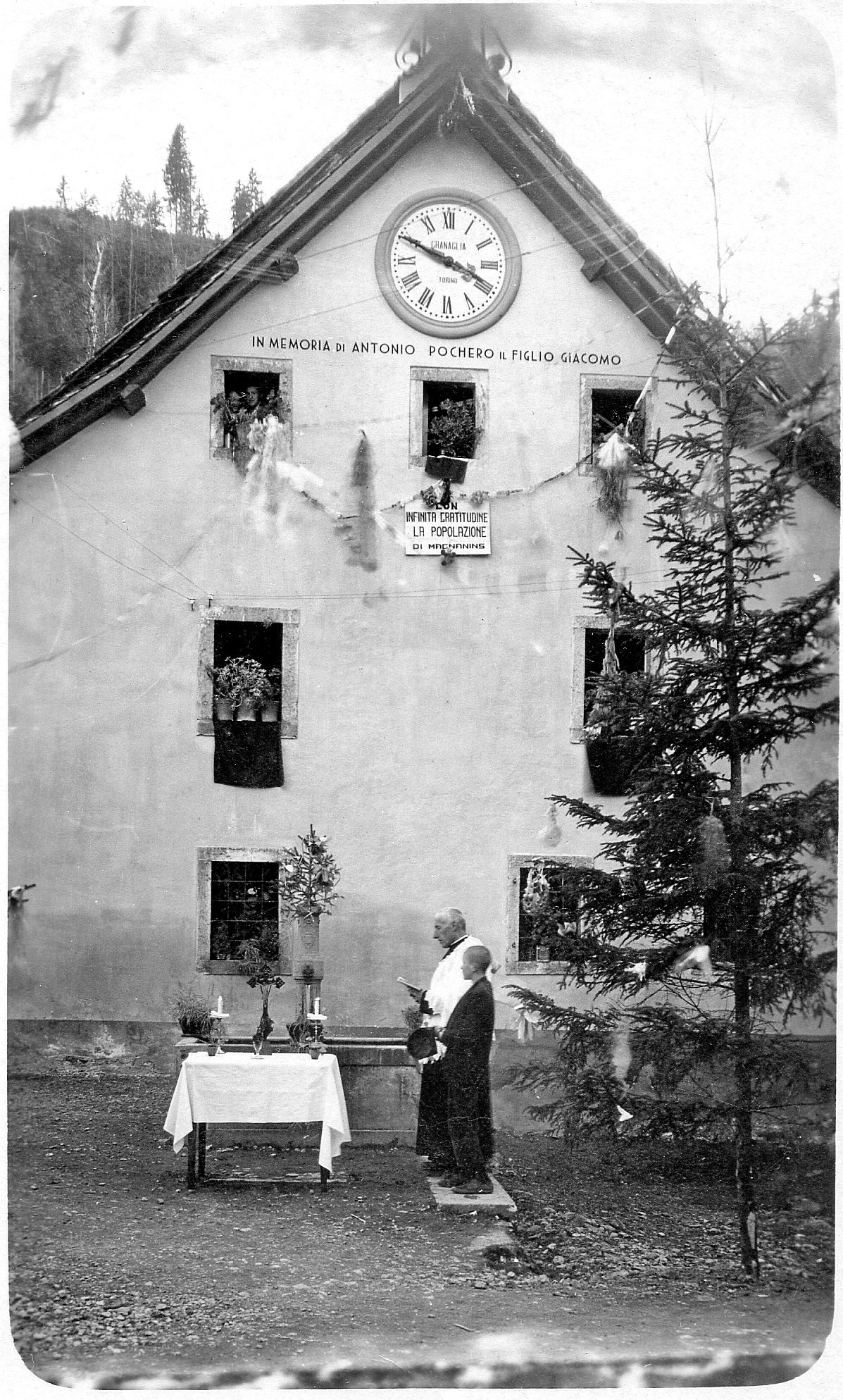

Fu così che, nel maggio del 1980, Aurelio e Mirko decisero di chiedere alla direzione della F.lli Solari di Pesariis la possibilità di avere in donazione un orologio pilota elettronico Diaton Quarz e un gruppo alimentatore con accumulatori per la riserva di carica nei blackout. Aurelio si rivolse poi al sig. Pino Solari della ditta Lampor di Prato Carnico per chiedere la donazione sia del gruppo servomotore azionante le lancette, che del gruppo elettrobattente per azionare il martello sulla campana, come pure la modifica dell'orologio pilota, col montaggio dei dispositivi di programmazione per il battito delle ore e di esclusione del suono nelle ore notturne. Le due aziende acconsentirono con grande disponibilità e il sig. Pino Solari si accollò anche l’onere del sopralluogo, lo studio dell'impianto e l’installazione delle apparecchiature, che fece assieme ad Aurelio il 19 agosto 1980, giorno in cui, alle ore 16:30, si risentì finalmente il primo sospirato rintocco.

Magnanins 19 agosto 1980, installazione apparati elettronici. Si intravedono da sx un dipendente della Lampor di Prato Carnico, Aurelio Durigon e Pino Solari (Foto di Aurelio Durigon).

Da allora l'orologio ha funzionato perfettamente con grande precisione e anzi, in un secondo tempo, con precisione atomica, in quanto venne installato un dispositivo di radiocontrollo sincronizzato sul segnale orario DCF77, trasmesso in onde lunghe dall'orologio atomico di Francoforte in Germania.

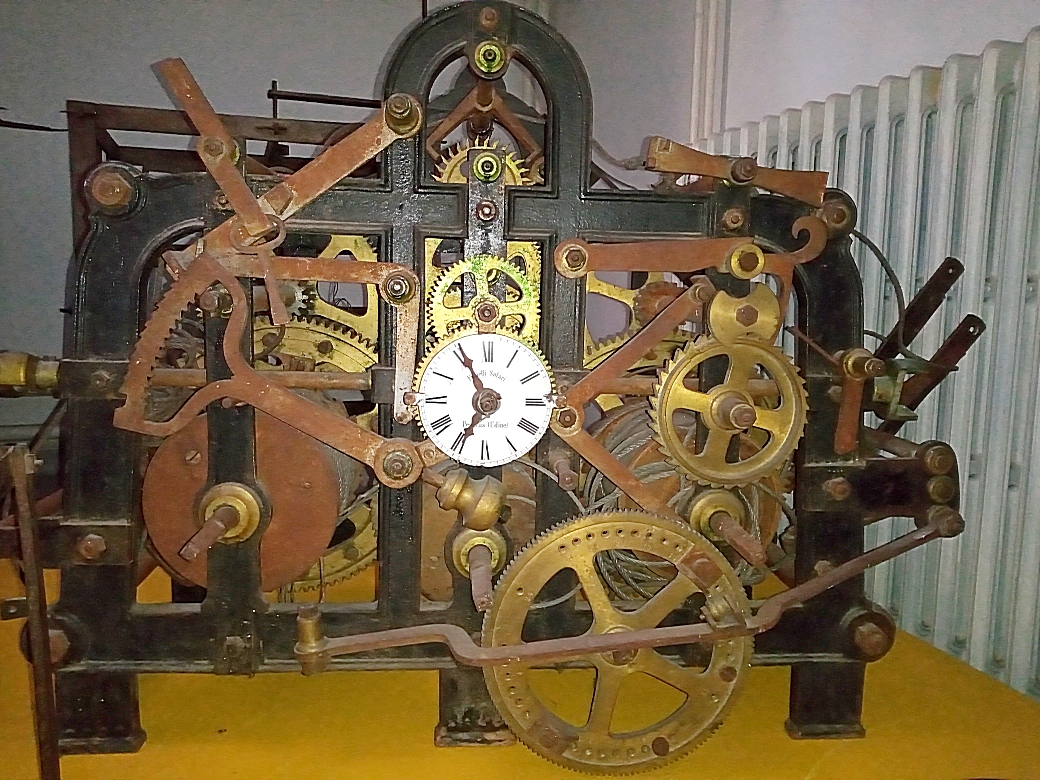

La macchina originale dell'orologio Granaglia fu messa in disparte ed è conservata tuttora sul posto.

Magnanins 19 agosto 1980. I nuovi apparati elettronici e l'orologio meccanico Granaglia.

(Foto di Aurelio Durigon)

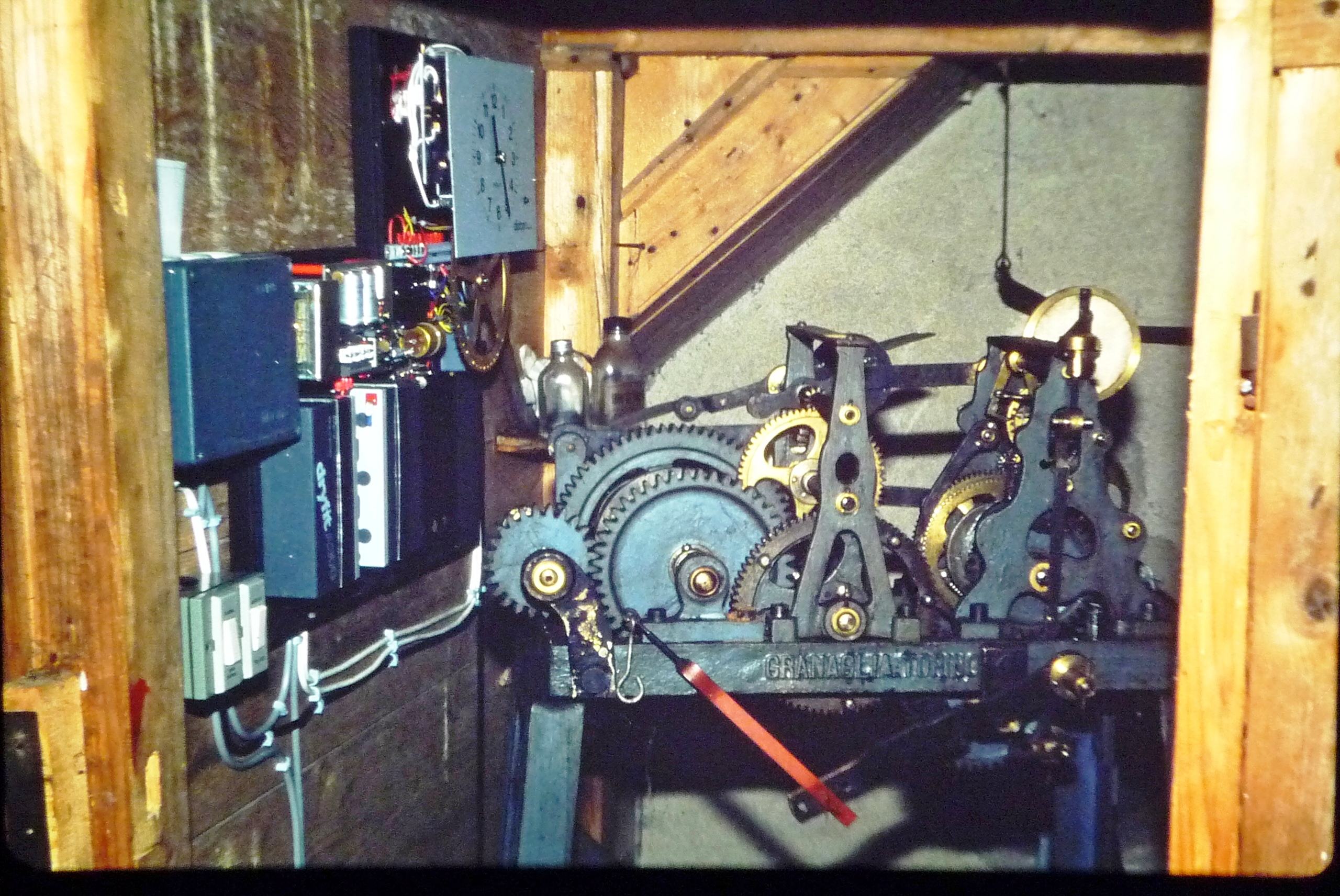

Le famiglie di Magnanins di allora intesero ringraziare sentitamente le aziende donatrici con una lettera sottoscritta da tutti gli abitanti, compresi i bambini (63 firme).

Lettera di ringraziamento degli abitanti di Magnanins, 24.8.1980 (Foto di Aurelio Durigon).

Restauro del quadrante (2009)

Nel mese di settembre 2009, a cura di Mirko Durigon, venne restaurato il quadrante deteriorato dal tempo e dalle intemperie. In quella occasione venne apposta la scritta RIGUARDIN UGO, cioè Ugo Gortana (1947-2008) fratello di Valentino, abitante in questa casa e rinomato chef, morto prematuramente (il quadrante originale riportava la scritta GRANAGLIA TORINO). La scritta voluta da Giacomo in ricordo del padre Antonio, ormai sbiadita, venne sostituita da una uguale ma incisa su marmo.

Secondo orologio elettronico (2019)

Le apparecchiature elettroniche, si sa, hanno una rapida obsolescenza e sono più soggette a guasti. Dunque anche le nostre si guastarono e non essendo più disponibili i ricambi necessari l’orologio si fermò nel 2017, dopo 37 anni di onorato servizio.

A questo punto, in seguito a varie consultazioni, ci si rese conto che i costi da sostenere per la rimessa in funzione sarebbero stati alti. Era giunto il momento di pensare alla sostituzione delle apparecchiature con altre più evolute e ci si informò per ottenere un preventivo accettabile. I costi avrebbero superato i 1000 euro che vennero raccolti grazie all'attivismo dell'Associazione friulana donatori di sangue di Rigolato, presieduta da Emanuela Gortan Cappellari, allora anche sindaco del Comune, e di Angelo Candido4.

Si scelse dunque la ditta Comin Campane di Volpago del Montello (Tv), che propose l'installazione di un orologio pilota programmatore mod. Punto 4, di produzione Ecat Campane di Mondovì (Cn), con il relativo gruppo servomotore ricevitore oltre, naturalmente, al dispositivo di radiosincronizzazione sul segnale orario DCF77 e di esclusione programmata del suono nelle ore notturne.

L'installazione delle nuove apparecchiature da parte della ditta COMIN avvenne il giorno 19 gennaio 2019 per la gioia dei pochi abitanti rimasti a Magnanins.

I nuovi apparati dell'orologio, installati il 29 gennaio 2019 (Foto di Aurelio Durigon).

La ditta Comin era una vecchia conoscenza di Aurelio e Mirko, essendo stata cliente della F.lli Solari negli anni '60-'70 per gli orologi programmatori del suono delle campane, mentre, per una sorprendente combinazione, la ditta Ecat conosciuta per la sua produzione di orologeria industriale, in concorrenza con la F.lli Solari, aveva rilevato nel 1995 l'attività dell'antica rinomata Fonderia Achille Mazzola, che fuse la campana di Giacomo Pochero, e la continua tuttora.

L'orologio di Magnanins e gli altri orologi pubblici di Rigolato

L'orologio pubblico voluto da Giacomo Pochero si distingue dagli altri installati nel comune di Rigolato per essere l'unico collocato su una casa privata.

Durante l'età moderna, in Carnia - area priva di città e con insediamenti abitativi dispersi in tante piccole ville - la chiesa parrocchiale, sia che fosse ubicata all'interno dell'abitato sia che sporgesse isolata su un poggio, era quasi sempre l'edificio dominante. In quel periodo il pubblico orologio meccanico - presente in alcuni centri friulani e giuliani fin dai primordi della sua comparsa - si diffuse anche nei piccoli villaggi. Il campanile, con le campane che da tempi immemorabili scandivano i ritmi (religiosi) della intera comunità, divenne pertanto il posto ideale per ospitarlo.

È stato affermato che a Tolmezzo - uno dei pochi borghi della Terra dotato anche di edifici civili potenzialmente adatti a ospitare un orologio pubblico - «l'orologio del Comune fu costrutto nel 1613 e costò 80 lire italiane»5. Ma un costo così modesto (gli orologi di allora erano macchine care sia da acquistare che da mantenere) non è credibile (a meno che non si tratti di un refuso: 80 per 800) in quanto nel 1615 solo «per la manutenzione e regolazione dell'orologio pubblico si spendevano 50 lire»6, e questa imprecisione si riverbera inevitabilmente anche sulla data, affievolendone l'attendibilità.

Le prime notizie certe sugli orologiai pesarini riguardano le installazioni di un orologio a Clauzetto nel 1682 e di uno a Mortegliano nel 1692/947. In assenza di altri riscontri, si suppone che prima di spingersi così lontano essi avessero operato, almeno dalla metà del secolo, in località più vicine a Pesariis. Ma finora le evidenze di questo tipo sono abbastanza tarde, settecentesche. Nel 1722 Antonio Capellaro da Pesariis montò a Sappada - sul campanile della chiesa di santa Margherita - un orologio «di circa 600 libre di ferro», munito di «due spere [lancette] una a levante e l’altra a ponente» costruite con «il cuore e la meza luna di indoradura di oro fin con la pitura e numeri che mostrano le ore nel cerchio». Il tutto, con altri obblighi, per lire 922 sborsate per metà «dal Comun» e per metà da «D.° Pietro q. Zuane Solero e Zuane di Mattio Fontana», benefattori8.

L'accenno alle due lancette e ai quadranti spinge a chiedersi come si presentasse esternamente l'orologio. In area veneta il sistema di indicazione più diffuso era allora quello italico, con il giorno suddiviso in 24 ore di uguale durata, conteggiate a partire da mezz'ora dopo il tramonto. Le ore 24 coincidevano con l'inizio della notte (segnalato dal suono dell'Ave Maria), ovvero con la fine delle ore di luce della giornata precedente. In tal modo, diversamente da come siamo ormai abituati, l'ora relativa a uno stesso momento della giornata variava col mutare delle stagioni; a Rigolato, per esempio, il mezzogiorno oscillava tra le 16:00 circa del 22 giugno e le 19:40 circa del 22 dicembre.

È possibile, pertanto, che il quadrante dell'orologio di Sappada fosse suddiviso in 24 ore, segnate da una sola lancetta. Possibile ma improbabile, in quanto Sappada era, allora ancor più di oggi, una isola etnica germanofona posizionata sullo spartiacque col modo tedesco, dove si era diffuso un sistema, non a caso in Carnia chiamato "alla todesca", simile a quello attuale, con il mezzogiorno cadente sempre alle 12.

Proprio in quegli anni don Giacomo Vidale sive De Antoniis (1654-1728), da Magnanins - prima economo (1686-1688) e poi parroco (1688-1728) di Rigolato - prese l'abitudine di indicare nei registri dei battesimi e delle sepolture anche l'ora degli eventi. La compresenza dei due sistemi orari divenne un suo cruccio, tanto da costringerlo a frequenti precisazioni. Da alcune di queste si apprende, in particolare, che il sistema orario di riferimento per gli abitanti di Rigolato era già allora quello alla todesca - e pertanto (e tanto più) lo stesso sarà valso per i sappadini. Così, per esempio, Giacomo D'Agaro da Ludaria morì il 28 dicembre 1709 «a horre dieci alla todescha et nostra pratica»; «Cattharina Piligrina» nacque invece il 29 giugno 1714 «a horra 8 allo todescha et nostro uso» e qualche giorno dopo, il 2 luglio 1714 «Madalena de Agaro» morì «a horre 7 alla todesca o nostro»9.

Altre annotazioni aiutano a comprendere la diversità dei due sistemi orari. Per esempio Daniele Gussetti nacque a Magnanins il 2 giugno 1710 «a una horra avanti giorno cioè a horre 5 alla taliana», mentre Maria Gussetti «moglie di sig.r Giacomo fig.lo di sig.r Zuanne Vuezil de Ludaria» morì il 23 ottobre 1706 «a horra alla taliana 5 di note et alla todescha a horre 10»10. Come si vede i due eventi avvennero ambedue alle ore 5 alla taliana, corrispondenti però nel sistema alla todesca alla una antimeridiana del 2 giugno e alle dieci pomeridiane del 23 ottobre. Infatti, poiché a Rigolato il tramonto del 2 giugno avviene alle 19:53 ecco che aggiungendo 5 ore e mezza (19:53+5:30) si arriva alle ore 1:23 antimeridiane alla todesca (arrotondate da don Giacomo Vidale a 1:00) del giorno successivo. Parimenti siccome il tramonto del 3 ottobre cade alle 17:10, le 5 alla taliana corrispondono alle 10 pomeridiane alla todesca (17+5=22).

L'orologio pubblico del palazzo comunale di Venzone, costruito alla metà del cinquecento dal maestro Pelegrino di Aurava, conserva ancora traccia dei due sistemi di misurazione. Esso infatti venne espressamente costruito con due quadranti «in modo da notare ore diverse, una alla italiana di ore 24, l'altra all'uso germanico di ore 12»11.

I due quadranti del pubblico orologio di Venzone. Le dodici all'uso germanico non vennero posizionate in alto ma di lato, in corrispondenza delle 24 alla italiana; ciò forse per facilitare il confronto tra i due sistemi oppure per motivi tecnici, legati allo sfruttamento di uno stesso ingranaggio per la scansione del tempo (Foto di Aurelio Durigon).

Che fosse indicato con il sistema alla taliana o alla todesca, il tempo considerato era sempre quello vero locale, leggibile su una meridiana, utilizzata anche per regolare periodicamente l'orologio. Ogni località aveva la sua ora, e questo non creava inconvenienti di alcun genere. Il tempo medio locale, il tempo medio basato sui meridiani, i fusi orari, l'unificazione "civile" del tempo e il tempo "legale" nasceranno appena nell'ottocento, specie nella seconda metà, di pari passo con l'espansione dei trasporti su rotaia.

In quel periodo, grazie al perfezionamento del bilanciere alimentato a molla e di vari tipi di scappamento, si erano diffusi anche gli orologi da tasca. Non si sa se il parroco don Giacomo Vidale, così sensibile al problema dell'indicazione delle ore, ne avesse posseduto uno, ma, qualche anno dopo, un suo successore, don Nicolò Vuezil (1706-1752) da Ludaria, non mancò di esibire il suo nel ritratto che si fece fare12.

Nicolò Vuezil, parroco di Rigolato dal 1737 al 1752, esibisce il suo orologio.

(Centro catalogazione Passariano)

L'orologio da tasca costituiva infatti, per il suo costo, un nuovo status symbol da sfoggiare accanto ad altri oggetti - nel caso di Nicolò Vuezil, il libro - distintivi.

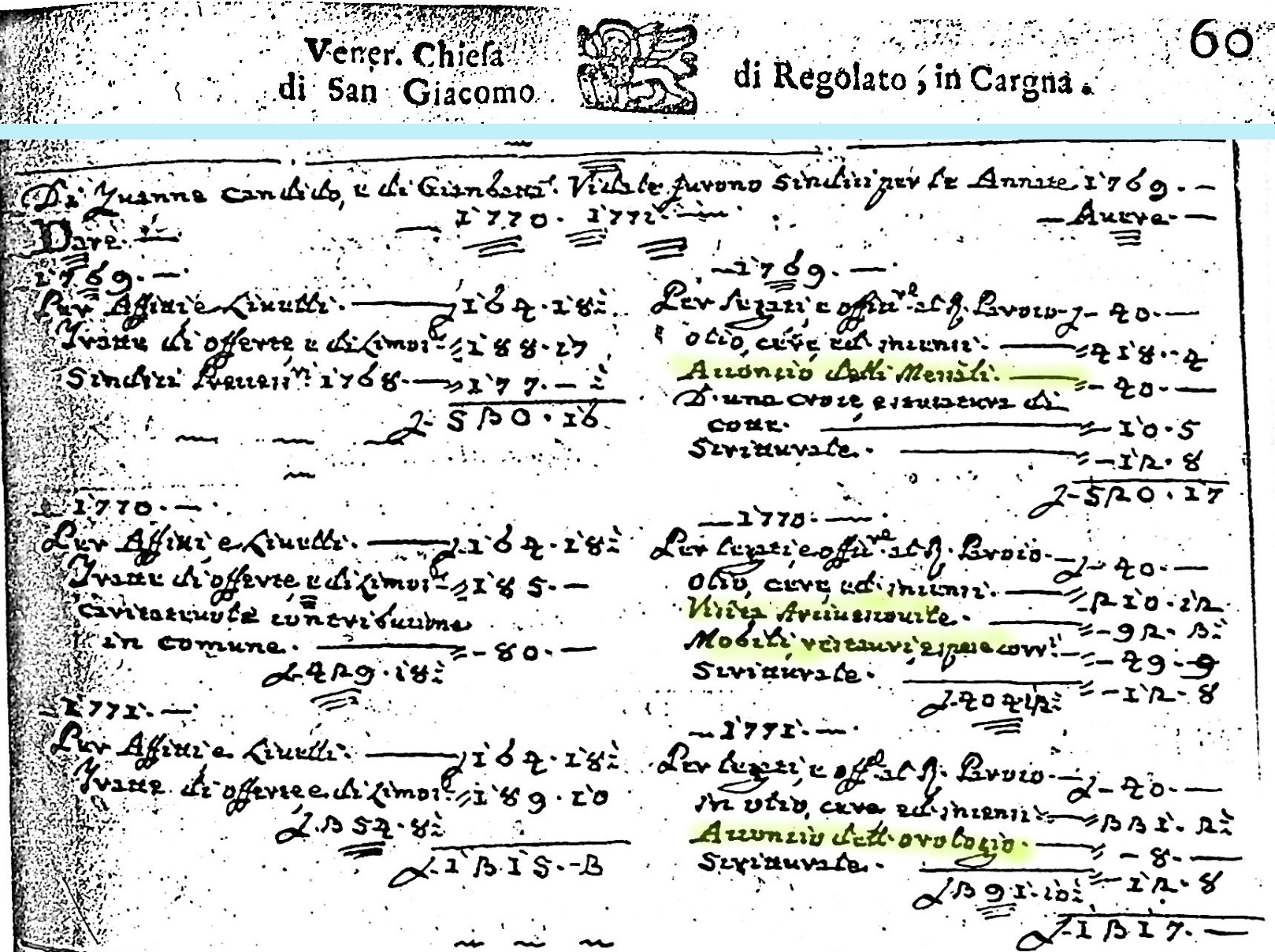

Non si conosce l'anno d'installazione del primo orologio pubblico di Rigolato. Però il libro dei bilanci dei camerari della «Veneranda Chiesa di San Giacomo di Regolato, in Cargna» contiene due annotazioni interessanti: l'uscita di 8 lire per «acconzio dell'orologio» nell'esercizio 1771 e quella di lire 18:1 per «chiodi, ferro, seratura ed opera nelle scalle, porta del campanile e nella cameretta dell'orologgio» nel 178913. È certo, insomma, che nella seconda metà del XVIII secolo l'orologio ci fosse; non è molto, ma si tratta di un riferimento che potrà orientare ulteriori ricerche.

Libro dei camerari della «Veneranda Chiesa di San Giacomo di Regolato, in Cargna».

Intestazione (p. 60r) e particolare dei bilanci 1769-1771 (p. 54r).

(Archivio parrocchiale Rigolato)

Il "corpo" dell'attuale chiesa parrocchiale corrisponde sostanzialmente a quello costruito negli anni trenta del settecento, quando l'edificio venne rifatto dal «cappo mistro il sig.r Antonio Pascotino della Tera di Gemona … giusto li disegni da lui fatti»14. Il campanile fu, invece, modificato nel 1757 da Pietro figlio di Nicolò Zamolo, originario di Portis15. Purtroppo mancano studi strutturali e stratigrafici sull'edificio, ma si può supporre che i lavori sul campanile fossero consistiti in una sopra-elevazione, in modo da renderlo proporzionato alle più ampie dimensioni assunte dalla nuova chiesa (che a sua volta avrà verosimilmente incorporato parte della vecchia).

Il vecchio quadrante della chiesa di san Giacomo di Rigolato visibile nel disegno di Antonio Pontini (1896), e nelle foto di Amedeo Gracco e Amedeo Zanier di fine '800 inizio '900.

Questo potrebbe spiegare la presenza di un antico quadrante, emerso a fine ottocento sotto un velo di pittura dilavata, posto a un livello inferiore di quello attuale, ben visibile nei disegni di Antonio Pontini (1896) e nelle fotografie di Amedeo Gracco e Amedeo Zanier di poco successive. I cordoli in pietra sporgente che delimitano l'area del quadrante attuale potrebbero corrispondere alla parte terminale del campanile precedente. Come si vede dalle foto, l'antico quadrante era del tutto simile a quello attuale, con le dodici ore in numeri romani. Si tratta di indizi insufficienti a stabilire una data certa, ma è possibile che il primo orologio sia stato installato nella prima metà del settecento, sul vecchio campanile.

Per quanto riguarda il secolo successivo si brancola nel buio. Il catalogo stampato dalla Ditta Fratelli Solari nel 1906 contiene una lunga lista di installazioni, tra le quali figurano anche quelle di Rigolato e Givigliana16. Nel 1868, sul campaniletto della chiesa di Givigliana venne costruita, a spese del comune, una "camera dell'orologio" che ospitò un orologio Salari venduto nel secolo successivo per poche lire17.

Il Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo custodisce l'ultimo orologio meccanico del campanile di Rigolato, donato dal Comune il 7 novembre del 1984. Si tratta di un «grande meccanismo di orologio con quadrante. Fondo smaltato con le ore in numeri romani. È munito di tre pesi. Fabbrica Solari Sec. XIX»18.

L'ultimo orologio meccanico installato sul campanile della chiesa parrocchiale di Rigolato, donato dal Comune al Museo carnico "M. Gortani" nel 1984, dov'è attualmente conservato.

L'orologio da torre installato da Giacomo Pochero, al pari di quelli più antichi, era autosufficiente, in quanto mosso dalla forza di gravità tramite la trazione dei pesi, col tempo regolato dall'isocronismo del pendolo, ma bisognava caricarlo settimanalmente, lubrificarlo con frequenza, necessitava di qualcuno che lo seguisse costantemente; era fatto, insomma, per un'epoca in cui si abitava e lavorava sul posto con ritmi relativamente lenti e l'impegno necessario per mantenerlo in esercizio rappresentava un costo commisurato ai benefici comunitari del suo funzionamento; tecnicamente avrebbe potuto funzionare a lungo, ben oltre il secolo.

A sinistra l'orologio meccanico Granaglia fatto installare da Giacomo Pochero nel 1936 con a terra un peso e in primo piano il pendolo; a destra la campana della Fonderia Achille Mazzola con l'iscrizione «In memoria di Antonio Pochero il figlio Giacomo 1935» (fotografie di Aurelio Durigon).

Come si è visto l'evoluzione successiva ha prodotto macchine tanto più comode e dalla precisione atomica, però ha mostrato anche una certa fragilità legata alla rapida obsolescenza dei vari componenti tecnici e del relativo software, con conseguente necessità di rincorrere mutamenti tecnologici sempre più frequenti e ravvicinati.

Da questo punto di vista, al fascino dei vecchi ingranaggi - ingombranti, complicati ma con movimenti e ticchettii quasi "vivi" - dalla lunga durata, si contrappone la freddezza delle moderne schede elettroniche - più comode, minuscole, con microchip silenziosi appena ravvivati da qualche led o display - ma soggette, loro malgrado, a invecchiamento precoce.

Le «Istruzioni per la direzione e cura di un Orologio» dell'orologio Granaglia fatto installare da Giacomo Pochero nel 1936

(Collezione privata Magnanins).

L'orologio da torre della ditta Granaglia installato a Magnanins in epoca relativamente recente è l'unico pienamente meccanico, "pre-elettrico", attualmente presente sul territorio comunale, ancorché non utilizzato; oltre a condensare in sé un pezzo della storia di Magnanins, costituisce, pertanto, anche un piccolo tesoro tecnologico del passato da salvaguardare.

Giacomo Pochero

Giacomo Giuseppe (questo il suo nome completo) Pochero nacque a Magnanins il 26 settembre 1848.

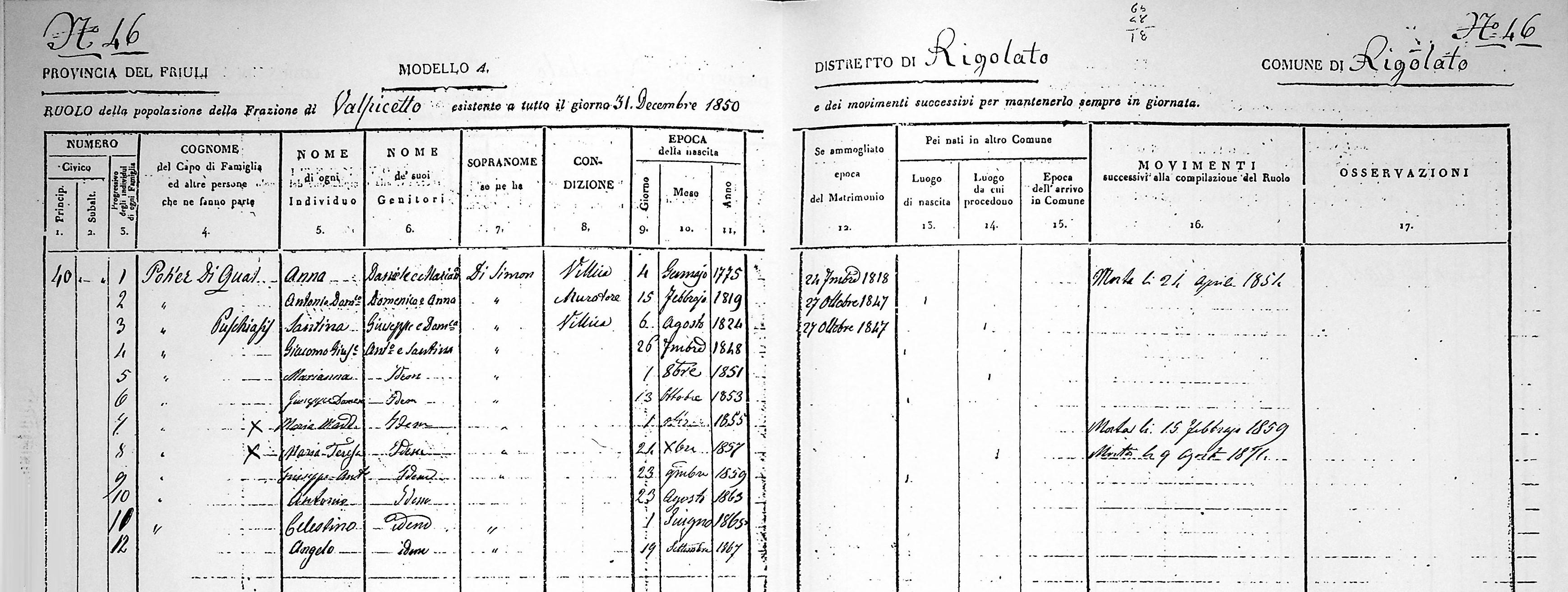

Era il primogenito di Antonio Domenico (1819-1890) da Magnanins e Santina Puschiasis (1824-1892) originaria di Ludaria, l'uno muratore e l'altra villica, coniugati nel 1847, che generarono dieci figli: quattro femmine (Marianna 1850, Marianna 1851, Maria Maddalena 1855, Maria Teresa 1857), tre delle quali morte prematuramente, e sei maschi (Giacomo Giuseppe 1848, Giuseppe Domenico 1853, Giuseppe Antonio 1859, Giovanni Battista 1862, Celestino 1865, Angelo 1867).

Giacomo Pochero (foto Tavera, Pinerolo - collezione privata Rigolato).

Uno di questi, Giovanni Battista, non figura nei registri delle nascite di Rigolato perché venne alla luce a Luggau19. È possibile che la nascita in tale località, meta anche allora di un pellegrinaggio annuale, non fosse casuale ma in qualche modo connessa all'origine carinziana dei Pochero.

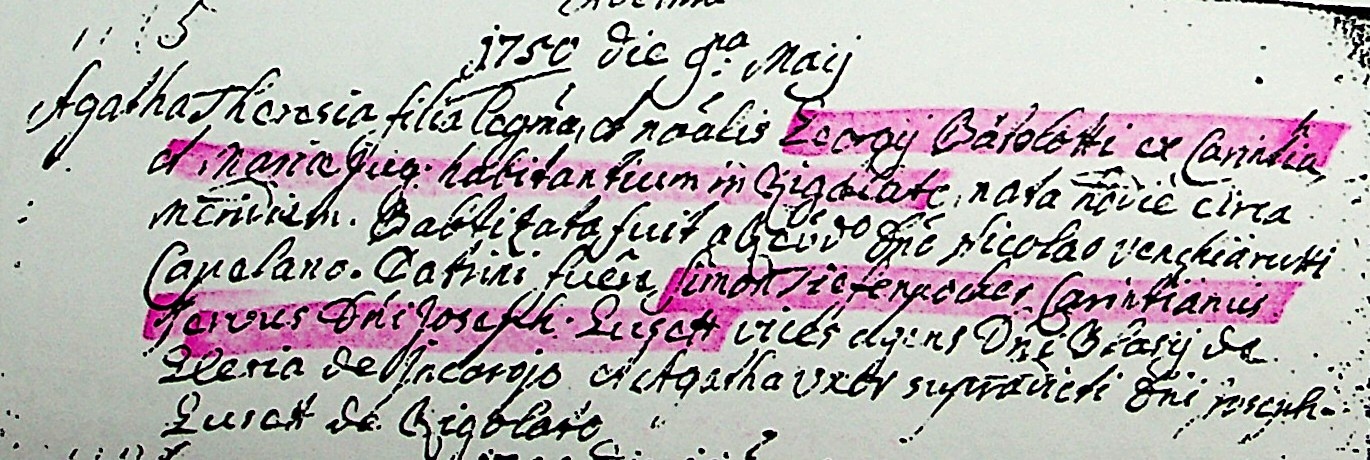

L'immigrazione di Simone, capostipite dei Pochero rigoladotti, avvenne a metà settecento; la sua presenza è fin dall'inizio associata a Giuseppe Gussetti, uno dei maggiori possidenti di allora, erede di Valentino Gussetti, l'inventore del famoso Balsamo purificatore del sangue arricchitosi col commercio di medicinali e spezie nelle Gemanie, a Monaco in particolare20. Nel 1746 «Simon de Prato Germanus modo servus Dni Josephi Gussetti» fece da padrino a Antonio figlio di Giovanni Antonio Zanier da Asio domiciliato in Casadorno. Negli anni successivi, in cui ricoprì ruoli analoghi, lo si ritrova indicato come «Simon de Prato Carintianus modo servus Dni Josephi Gusetti» (1748), «Simeon Tiefenpocher famulus Dni Josephi Gusett de Rigolato» (1750), «Simon Tiefenpocher Carintianus servus Dni Josephi Gusett» (1750)21.

1750 die 9na Maij - Simon Tiefenpocher Carintianus servus Dni Josephi Gusett.

(Archivio parrocchiale Rigolato, Registro battesimi)

All'incirca nello stesso periodo Simone si sposò con Maddalena probabilmente Vidale (secondo altre fonti Gussetti). A partire dal 1755 vennero battezzati a Rigolato cinque loro figli, tra i quali anche Domenico Valentino nato nel 1759, nonno del nostro Giacomo Giuseppe. Due maschi (Giovanni Battista Nicolò e Giacomo Clemente) non lasciarono altre tracce di sé nei registri canonici - forse emigrarono, forse morirono in tenera età - mentre una sorella, Marianna, si sposò con Nicolò Candido da Valpicetto, e l'altra, Maria Maddalena, rimase nubile. Simone morì nel 1791 all'età di 76 anni; la moglie Maddalena lo aveva preceduto diverso tempo prima, appena quarantenne, nel 1768.

All'inizio dell'ottocento l'unico Pochero maschio residente nella parrocchia di san Giacomo di Rigolato era, pertanto, Domenico Valentino, che solo nel 1818 si decise a sposare Anna di Qual, vedova di Giovanni Battista Gussetti da Magnanins, dalla quale ebbe un unico figlio, Antonio Domenico, padre del nostro Giacomo. Domenico Valentino era villico, ovvero contadino, così almeno si rileva nel 1811, 1818, 1833. Alla famiglia venne attribuito il soprannome di Simon, ancora usato a metà ottocento, derivato dal nome del capostipite22.

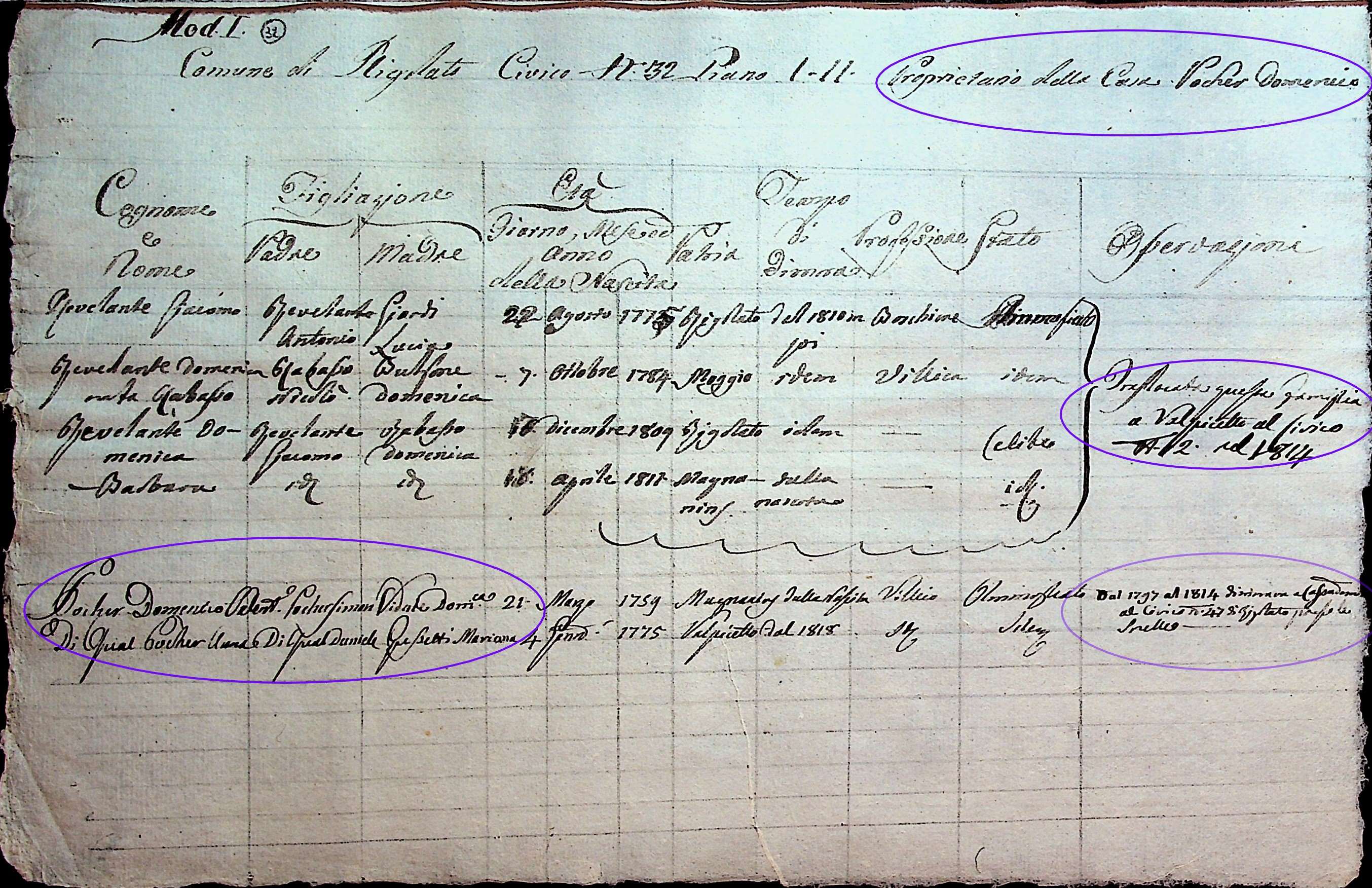

Foglio di casa del civico n. 32 di Magnanins (1811-1818) Proprietario della casa Pocher Domenico (Archivio privato Rigolato).

Una annotazione apposta sul foglio di casa, impiantato nel 1811 per il Ruolo della popolazione, relativo al civico n. 32 di Valpicetto/Magnanins, precisa che Domenico Valentino «dal 1797 al 1814 dimorava a Cassadorno, al civico n. 47 di Rigolato, presso la sorella». La sorella in questione era Marianna, coniugata con Nicolò Candido fu Valentino nel 1789, probabilmente rimasta vedova nel 1797, con un figlio, Giacomo, nato nel 1791, che si sposò nel 1814. Questo spiega sia la permanenza di Domenico Valentino a Casadorno, in aiuto della sorella rimasta sola con un bambino piccolo da crescere, sia il suo rientro nella propria casa di Magnanins una volta che il nipote si era reso autonomo. La casa di Magnanins era strutturata su due piani; dal 1810 vi abitava, probabilmente in affitto, la famiglia del boschiere Giacomo Revelante.

Il centro di Magnanins nella mappa catastale a scala ridotta pubblicata nel 1843 e in quella attuale. In due secoli la configurazione della piazza è praticamente rimasta invariata. La superficie della particelle 522 e 523 (quest'ultima non riportata) del Catasto napoleonico corrispondono sostanzialmente a quelle delle particelle 139 e 140 del catasto attuale. Nel 1811 dette particelle erano di proprietà di Domenico Pochero. Si noti l'edificio contrassegnato con la lettera B, ora scomparso, corrispondente probabilmente a un'ampia "ancona" devozionale, non annotata nel sommarione e quindi forse costruita dopo il 1818, di proprietà di Gio Batta Vidale q. Giacomo.

L'incrocio tra i dati del sommarione napoleonico del Comune censuario di Valpicetto e Magnanins, completato nel 1818, e le indicazioni rilevabili dalla mappa catastale a scala ridotta pubblicata nel 1843 e dalla mappa attuale, consente di affermare che la posizione della casa di Domenico Pochero corrisponde a quella dell'attuale casa con l'orologio; probabilmente si tratta anche dello stesso edificio, la cui costruzione, pertanto, dovrebbe risalire al secolo precedente, mentre la stalla che lo affianca, considerate le diverse dimensioni, venne successivamente ampliata/riedificata23.

La famiglia di Antonio Pochero di Simon, residente al civico n. 40 di Valpicetto/Magnanins, nel Ruolo della popolazione del 1850.

(Archivio comunale Rigolato)

Dopo questa lunga premessa sull'origine della famiglia di Giacomo, è giunta l'ora di esporre le (poche) notizie raccolte su di lui, per lo più attingendo dalle edizioni on-line di vecchi quotidiani e periodici vari.

Il 3 maggio 1874 si tenne a Tolmezzo l'adunanza generale della sezione tolmezzina del Club Alpino Italiano, costituita nel febbraio precedente con 60 soci. Si trattava della diciottesima sezione italiana del CAI, la terza della regione veneta. Nel Consiglio direttivo, accanto a nomi del calibro di Giovanni Marinelli, "sedeva" anche il dott. Romano De Prato, sindaco di Rigolato. I soci, nel frattempo saliti a 82 - «ciò che dà a codesta nostra il posto 7° fra le 18 sezioni italiane -, appartenevano per lo più ai ceti professionali e intellettuali carnici e friulani e vennero tutti elencati nella cronaca dell'avvenimento uscita sul Giornale del Friuli del 9 maggio 1874. Tra essi figura anche «Pochero Giacomo maestro com.[unale] Tolmezzo»24. In quel momento Giacomo aveva 26 anni; possiamo pertanto presumere che si fosse diplomato diversi anni prima e che avesse già maturato una discreta esperienza lavorativa in ambito scolastico, svolta a Tolmezzo o comunque non molto lontano da Magnanins.

Qualche anno dopo, La Patria del Friuli del 16.10.1880 segnala la pubblicazione di un Manuale per il Consigliere Comunale italiano specificando che l'autore di «quest'ottimo libriccino è il Segretario comunale G. C. Pochero, che crediamo oriundo dalla Carnia.» L'articolo si conclude con le congratulazioni - «ci congratuliamo col Pochero, il quale pel suo libriccino comprova, oltreché la esatta cognizione di tutte le Leggi attinenti all'amministrazione de' Comuni, molto buon senso, cultura letteraria e coscienza del bene che savi Consiglieri potrebbero promuovere nel proprio paese...» - e l'esposizione delle ragioni della segnalazione - «perché il primo riteniamo che [il Pochero] onori la classe de' Segretari comunali, e perché la lettura del libriccino potrebbe poi riuscire utile a tutti i membri de' Consigli comunali del Friuli»25. Rispetto a sei anni prima, dunque, Giacomo (che cominciò ad aggiungere all'iniziale del primo nome anche una enigmatica "C.") non solo aveva cambiato tipo di lavoro, ma dimostrava di padroneggiarlo così bene da essere in grado di dedicargli un manuale. Non si sa, però, in quali Comuni abbia prestato la sua opera.

Dopo quella prima recensione positiva i rapporti con La Patria del Friuli si tramutarono in una vera, per quanto saltuaria, collaborazione, articolata nelle seguenti pubblicazioni:

-

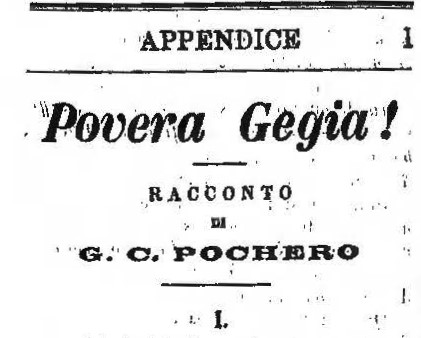

Maggio 1881 - Povera Gegia!, racconto d'appendice in 6 puntate26 del genere sedotta e abbandonata, ambientato tra un «ameno villaggio della Carnia» (Magnanins?) e la Toscana. Quest'ultima ambientazione rispecchia, come si vedrà, una reale frequentazione dell'autore, forse per motivi sia di studio (non sappiamo dove si laureò) che di lavoro, successivamente proseguita anche dal fratello Celestino, scultore, che risiedette a Firenze nell'ultimo quarantennio della sua vita. Emerge in ogni caso una vena narrativa di tipo creativo in seguito non più coltivata, almeno pubblicamente (si veda in appendice la trascrizione del racconto).

-

Maggio/giugno 1884 - quattro lunghe «Lettere a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione», su La scuola rurale27, spedite da «Tosi (Rignano sull'Arno)». Giacomo Pochero risiedeva quindi a Tosi (frazione del comune di Reggello), a una trentina di chilometri da Firenze, probabilmente da oltre un quinquennio, cioè da quando scrisse il racconto Povera Gegia!. Nelle "lettere" egli avanza proposte di riforma della scuola rurale a partire dalla «rigenerazione del maestro» mediante il riconoscimento del suo ruolo dal punto di vista economico e sociale, nonché migliorando la sua formazione e riducendo «tutti i diplomi ad un diploma unico, abolendo le distinzioni di maestro di grado superiore e inferiore, elementare e normale, urbano e rurale: distinzioni fittizie e non fondate sulla natura delle cose». La sua attività avrebbe dovuto sottostare «alla vigilanza di persone le quali per l'altezza dell'ingegno per la profondità e per la natura degli studi, per la rettitudine e la longanimità sieno tali che il maestro possa essere sicuro di trovare chi sappia apprezzare il suo valore, misurare le sue fatiche...»; la sua carriera incentivata con concorsi di merito. Prosegue poi affrontando altri aspetti: dall'edilizia scolastica, agli arredi e alle dotazioni didattiche, alla necessità di costringere i Comuni a «dare alla faccenda dell'istruzione il peso che merita e che si dà agli altri rami della cosa pubblica» e di arrivare a un «nuovo ordinamento relativo ai programmi, all'orario, alla durata dell'insegnamento, al metodo e alla disciplina»; il tutto entrando nei dettagli e fornendo proposte concrete.

-

Luglio 1884 - L'educazione morale nella prima infanzia28, articolo derivato da una pubblica conferenza tenuta a Tosi il giorno 11 dello stesso mese. L'educazione morale avviene con mezzi educativi diretti, costituiti da «il moralizzare e l'insegnamento teorico dei doveri», e indiretti, preminenti sui primi, che «emanano dall'insegnamento, dalle occupazioni dei bambini, dall'esempio e dalla disciplina», poiché «le lezioni di cose non hanno solamente il fine di svolgere lo spirito e ornare la mente di cognizioni, ma ne hanno uno che poggia più alto, che mira all'educazione del sentimento al quale l'educatrice deve sempre tener rivolto lo sguardo come a faro che mostra il porto». Seguono esempi e indicazioni per gli educatori.

-

Maggio/giugno 1888 - Della educazione umana nella prima infanzia, articolo suddiviso in cinque puntate firmate, per la prima volta, dal «Prof. G. C. Pochero»29, che quindi dovrebbe essersi laureato tra il 1884 e il 1888 divenendo «professore di pedagogia e di morale»30. Forse non dimentico della sua infanzia a Magnanins, nel ricordare che l'educazione fisica è la prima nel tempo osserva, in questa fase, un vantaggio dei bambini della campagna che «scorrazzano allegri e spensierati sui vaghi poggi i quali fanno corona al nativo villaggio, e bevono a sazietà di quell'aria pura, asciutta, di quella luce d'incomparabile chiarezza che alimenta la soavità dei pensieri la giocondità degli affetti, e non sono condannati ad acquistare cognizioni dando in cambio salute e vigore». I temi trattati - l'educazione fisica, quella intellettuale e quella morale - sono svolti toccando argomenti come l'allattamento materno, l'alimentazione nell'infanzia, l'educazione scolastica, il gioco innescato da curiosità e operosità istintive sapientemente guidate dai genitori, e quelli, già illustrati nell'articolo precedente sull'educazione morale.

Nel 1887 Giacomo Pochero venne «incaricato del canto nel corso preparatorio di S. Ginesio»31, comune situato nelle Marche, in provincia di Macerata dove evidentemente si era trasferito. Nel 1888 partecipò a due concorsi per ispettore didattico, uno riservato ai maestri e l'altro ai direttori. A questo punto si può supporre che la sua permanenza nell'Italia centrale (Toscana e Marche) fosse derivata da una precedente vincita di un concorso per direttore didattico. Risultò idoneo ad ambedue i concorsi di ispettore; su una rosa finale di 80 nomi il ministero ne selezionò 18 - sei maestri, sei direttori didattici, sei laureati - da immettere in ruolo; il suo nome era il secondo tra quelli riservati ai direttori32.

Nel 1888 iniziò, pertanto, la carriera di ispettore scolastico. Nel mese di agosto venne assegnato alla sede di Borgotaro (Borgo Val di Taro), in provincia di Parma33.

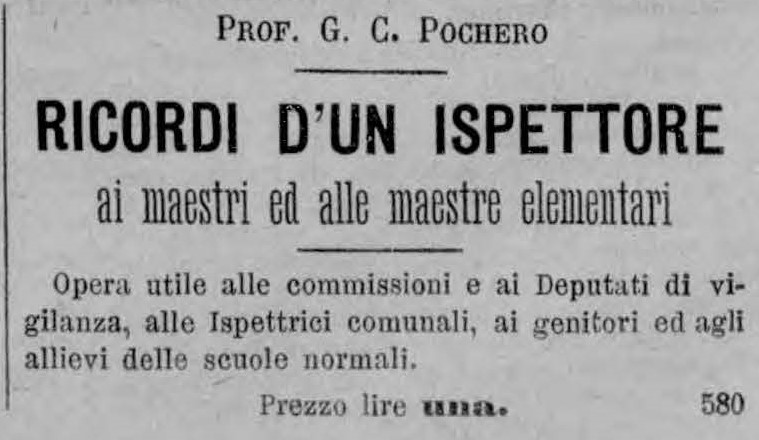

Nel 1891 lo troviamo ad Alba34. Sulla Gazzetta di Parma del 19.04.1893 comparve una recensione di un suo saggio intitolato Ricordi d'un ispettore ai maestri e alle maestre elementari, conclusa simpaticamente osservando «che i Ricordi sono veramente da ricordare»35. L'anno successivo lo stesso giornale diede «il benvenuto nella palestra letteraria al nuovo libro, che studia la natura umana nelle diverse sue fasi e convenienze per opera del Chiar.mo Prof. C. G. Pochero, Regio Ispettore Scolastico del nostro Circondario» per il saggio «Dell'educazione umana (Schizzi e frammenti)»36.

Inserzione pubblicitaria dei «Ricordi d'un ispettore» (La Nuova Pinerolo 26.02.1898).

Anche La Patria del Friuli seguì il «friulano (anzi amico)» suo collaboratore segnalando la pubblicazione dei Ricordi con queste parole:

Questo volumetto dettato da un friulano (anzi amico), il prof. G. C. Pochero, è opera utile ai regi Delegati scolastici mandamentali, ai sopraintendenti, alle ispettrici comunali, ai genitori ed agli allievi delle scuole normali. Per averlo al prezzo di lire Una, è necessario richiederlo all'Autore in Alba (Piemonte). [...]

Il prof. Pochero deve essere noto ai Lettori della Patria del Friuli, perché in essa egli pubblicò parecchi scrittarelli relativi all'istruzione ed educazione popolare. Ma diede alla luce altri lavori suoi: la Scuola rurale, Il Manuale del Consigliere comunale, un Compendio di Storia dell'educazione, e sappiamo che sta per pubblicare due scritti col titolo: Dell'educazione umana e dell'influenza del lavoro muscolare sulle funzioni del cervello. Il fascicoletto Ricordi d'un Ispettore costa una lira37.

Nel 1895 venne trasferito a Saluzzo. La Gazzetta d'Alba pubblicò una lettera dei maestri del mandamento di Diano d'Alba i quali «appresero con vivo rammarico il trasloco dell'egregio Ispettore Scolastico Prof. Giacomo Pochero. Modesto, colto ed operoso, mantenne con molta dignità e saggezza la delicata carica, nulla trascurando pel miglioramento morale e materiale delle scuole» e perciò «mentre gli tributano pubblico encomio, gli mandano un rispettoso saluto, un affettuoso addio!»38.

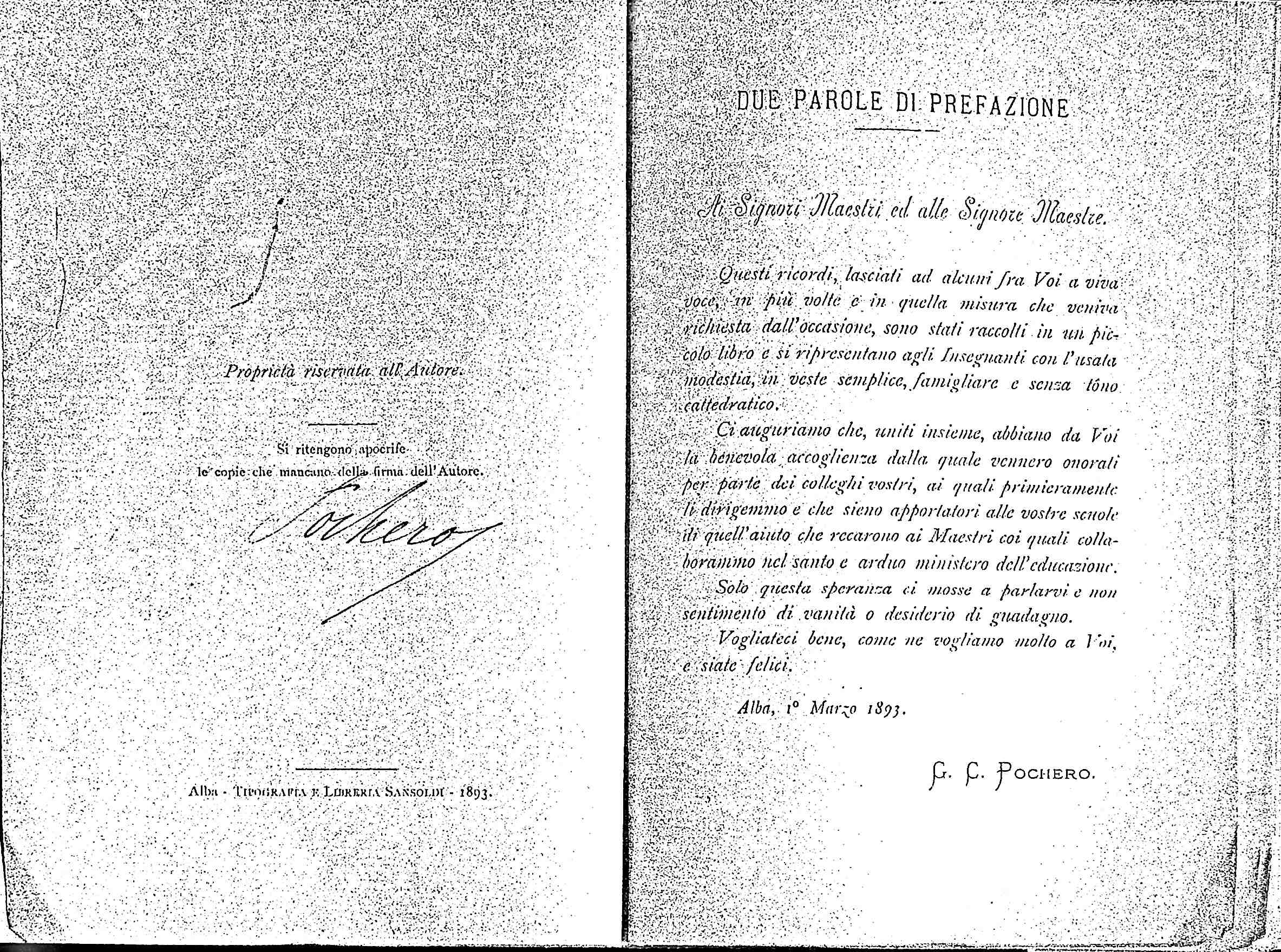

La prefazione ai «Ricordi d'un ispettore» di Giacomo Pochero. Notare l'autenticazione mendiante firma autografa della nota «Si ritengono apocrife le copie che mancano della firma dell'Autore». Chissà cosa avrebbe inventato oggi Giacomo Pochero contro il facile copia e incolla dei pirati di lavori altrui pubblicati sul web!

Nel 1896 venne infine trasferito alla sede di Pinerolo, rimasta vacante in seguito alla morte del precedente ispettore39. E qui si fermò, senza più trasferirsi, prima come ispettore e dopo come ispettore a riposo. Fu membro attivo di quella comunità, socio del locale circolo di cultura, partecipò in veste non solo istituzionale alle iniziative legate alla scuola, all'istruzione per gli adulti, alle scuole festive; non mancò di contribuire alle elargizioni in favore dei patronati scolastici, e, nei tempi bui della guerra, delle famiglie dei richiamati, dei mutilati, ecc. Dal 1900 ai sui titoli si aggiunse quello di cavaliere: «Pochero, cav. prof. Giacomo Regio Ispettore Scolastico»40. Nel 1903 fu promotore di un frequentato Corso di Lavoro Manuale Educativo, plurilodato da molti, anche dall'ex Ministro alla P. I. on. comm. Paolo Boselli41. Nello stesso anno «per acclamazione venne eletto a Presidente Onorario» della Società Magistrale Pinerolese42. Concluse la sua carriera di pubblico funzionario nel 1923. Ecco l'articolo apparso su La lanterna pinerolese del 30 giugno:

Il cav. Giacomo Pochero, l'ottimo, attivo ed intelligente nostro ispettore scolastico alli 30 c.m. per aver raggiunto i limiti d'età cessa dalle sue delicate e tanto apprezzate mansioni. Nel corpo insegnante sarà vivo il rimpianto per la perdita dell'imparziale, simpatico, integerrimo, superiore e duraturo il ricordo delle alte sue qualità di mente e di cuore.

Trent'anni di carriera operosa in Pinerolo lo fecero conoscere, stimare e ben volere da tutti, sentito ed universale è quindi l'augurio ch'egli per molti anni ancora possa e voglia fra noi godere il meritato riposo43.

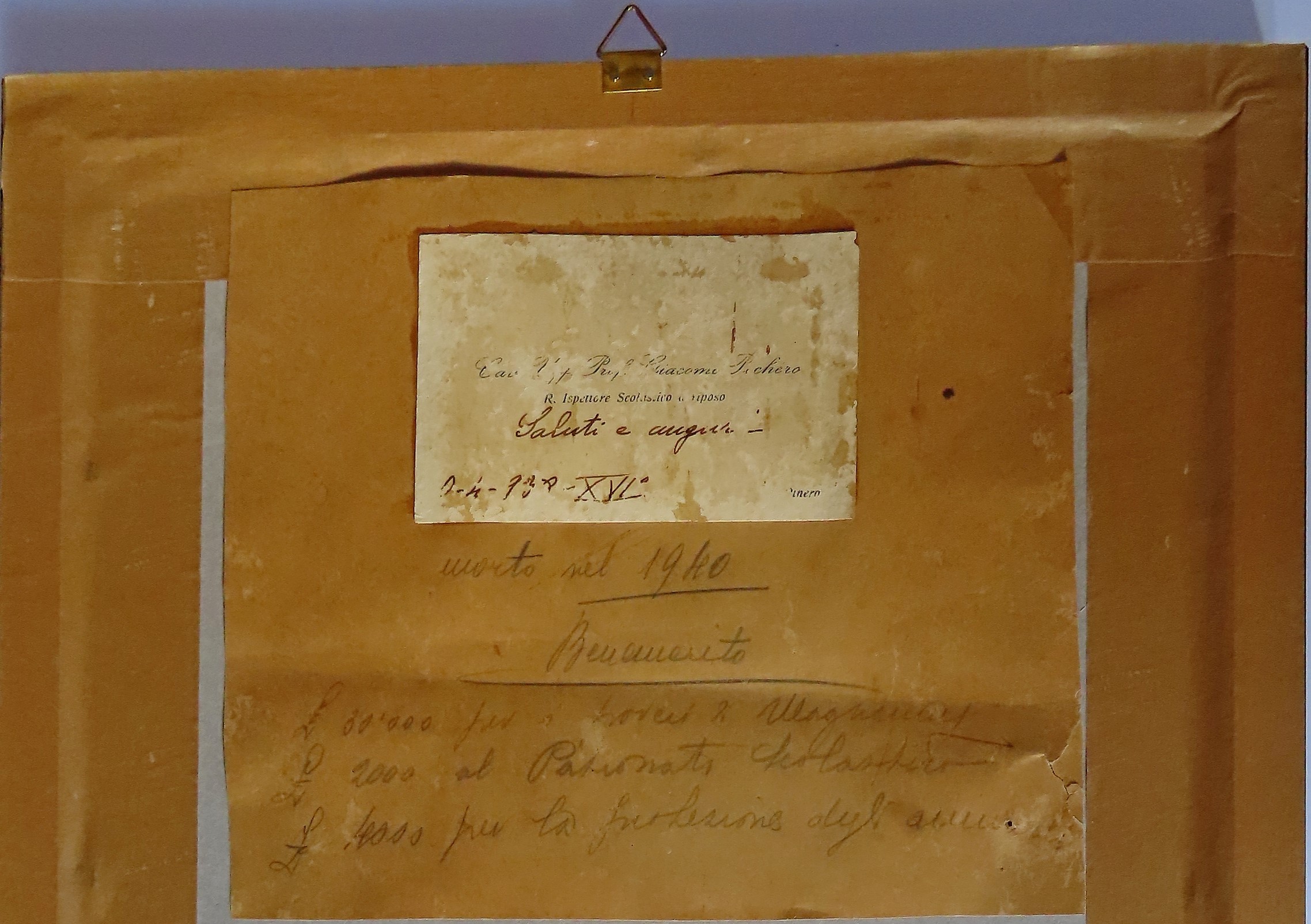

Tracce dei contatti intrattenuti col paese natale sono emerse sul retro dell'unico ritratto fotografico conosciuto. Sono costituite da un biglietto da visita integrato con un messaggio di saluto datato 2 aprile 1938, e da alcune note scritte a matita dopo la sua morte.

Saluti e note sul retro del ritratto fotografico di Giacomo Pochero (collezione privata Rigolato).

Le note a matita riassumono probabilmente le clausole di lasciti testamentari veri e propri, disposti a favore dei poveri di Magnanins (30.000 lire), del patronato scolastico (2.000) e della protezione animali (4.000). Si tratta di disposizioni dalle quali traspaiono l'attaccamento al paese d'origine, l'interesse per l'istruzione e, in tempi in cui le parole ecologia e animalismo non erano usuali, verso gli animali.

In precedenza era intervenuto anche a favore della biblioteca popolare, antesignana dell'attuale biblioteca comunale, come ricordato in un articolo de Il Popolo del Friuli (1941) che, per il suo interesse (e la sua brevità) si trascrive integralmente:

Da qualche tempo ha cominciato a funzionare regolarmente alle Scuole Elementari del Capoluogo, la Biblioteca popolare, completamente riordina ed arricchita di nuove ed interessanti pubblicazioni. L'utile istituzione realizzata in grazie soprattutto del costante e generosi aiuto finanziario concesso dalle autorità comunali, conta ormai qualche centinaio di volumi di lettura narrativa, di cultura varia, di divulgazione scientifica, ecc. Non mancano le migliori opere dei nostri più chiari scrittori.

Annessa alla biblioteca vi è una Sezione dedicata ai più giovani ed agli alunni del R. Corso di Avviamento e non mancano numerosi volumi di letteratura, pedagogia e morale, donati in gran parte del compianto prof. Giacomo Pochero.

La popolazione saprà e vorrà apprezzare gli sforzi che sono stati fatti per dare al paese questo piacevole sano ed efficace mezzo di educazione e di istruzione.44

Giacomo Giuseppe Pochero, figlio di fu Antonio e fu Santina Puschiasis, residente a Pinerolo, celibe, morì in Pinerolo il 26 settembre 1940, giorno del suo 92° compleanno45.

Appendice

Magnanins, gennaio 2022

-

Magnanins, gennaio 2022 - 1

Magnanins, gennaio 2022 - 1

Magnanins, gennaio 2022 - 1

Magnanins, gennaio 2022 - 1

-

Magnanins, gennaio 2022 - 2

Magnanins, gennaio 2022 - 2

Magnanins, gennaio 2022 - 2

Magnanins, gennaio 2022 - 2

-

Magnanins, gennaio 2022 - 3

Magnanins, gennaio 2022 - 3

Magnanins, gennaio 2022 - 3

Magnanins, gennaio 2022 - 3

-

Magnanins, gennaio 2022 - 4

Magnanins, gennaio 2022 - 4

Magnanins, gennaio 2022 - 4

Magnanins, gennaio 2022 - 4

-

Magnanins, gennaio 2022 - 5

Magnanins, gennaio 2022 - 5

Magnanins, gennaio 2022 - 5

Magnanins, gennaio 2022 - 5

-

Magnanins, gennaio 2022 - 6

Magnanins, gennaio 2022 - 6

Magnanins, gennaio 2022 - 6

Magnanins, gennaio 2022 - 6

-

Magnanins, gennaio 2022 - 7

Magnanins, gennaio 2022 - 7

Magnanins, gennaio 2022 - 7

Magnanins, gennaio 2022 - 7

-

Magnanins, gennaio 2022 - 8

Magnanins, gennaio 2022 - 8

Magnanins, gennaio 2022 - 8

Magnanins, gennaio 2022 - 8

-

Magnanins, gennaio 2022 - 9

Magnanins, gennaio 2022 - 9

Magnanins, gennaio 2022 - 9

Magnanins, gennaio 2022 - 9

-

Magnanins, gennaio 2022 - 10

Magnanins, gennaio 2022 - 10

Magnanins, gennaio 2022 - 10

Magnanins, gennaio 2022 - 10

-

Magnanins, gennaio 2022 - 11

Magnanins, gennaio 2022 - 11

Magnanins, gennaio 2022 - 11

Magnanins, gennaio 2022 - 11

-

Magnanins, gennaio 2022 - 12

Magnanins, gennaio 2022 - 12

Magnanins, gennaio 2022 - 12

Magnanins, gennaio 2022 - 12

-

Magnanins, gennaio 2022 - 13

Magnanins, gennaio 2022 - 13

Magnanins, gennaio 2022 - 13

Magnanins, gennaio 2022 - 13

-

Magnanins, gennaio 2022 - 14

Magnanins, gennaio 2022 - 14

Magnanins, gennaio 2022 - 14

Magnanins, gennaio 2022 - 14

-

Magnanins, gennaio 2022 - 15

Magnanins, gennaio 2022 - 15

Magnanins, gennaio 2022 - 15

Magnanins, gennaio 2022 - 15

-

Magnanins, gennaio 2022 - 16

Magnanins, gennaio 2022 - 16

Magnanins, gennaio 2022 - 16

Magnanins, gennaio 2022 - 16

-

Magnanins, gennaio 2022 - 17

Magnanins, gennaio 2022 - 17

Magnanins, gennaio 2022 - 17

Magnanins, gennaio 2022 - 17

-

Magnanins, gennaio 2022 - 18

Magnanins, gennaio 2022 - 18

Magnanins, gennaio 2022 - 18

Magnanins, gennaio 2022 - 18

-

Magnanins, gennaio 2022 - 19

Magnanins, gennaio 2022 - 19

Magnanins, gennaio 2022 - 19

Magnanins, gennaio 2022 - 19

-

Magnanins, gennaio 2022 - 20

Magnanins, gennaio 2022 - 20

Magnanins, gennaio 2022 - 20

Magnanins, gennaio 2022 - 20

-

Magnanins, gennaio 2022 - 21

Magnanins, gennaio 2022 - 21

Magnanins, gennaio 2022 - 21

Magnanins, gennaio 2022 - 21

-

Magnanins, gennaio 2022 - 22

Magnanins, gennaio 2022 - 22

Magnanins, gennaio 2022 - 22

Magnanins, gennaio 2022 - 22

-

Magnanins, gennaio 2022 - 23

Magnanins, gennaio 2022 - 23

Magnanins, gennaio 2022 - 23

Magnanins, gennaio 2022 - 23

-

Magnanins, gennaio 2022 - 24

Magnanins, gennaio 2022 - 24

Magnanins, gennaio 2022 - 24

Magnanins, gennaio 2022 - 24

https://www.alteraltogorto.org/utilita/articoli/52-comune-di-rigolato/magnanins/159-giacomo-pochero-e-l-orologio-di-magnanins.html#sigProIdc041766136

Libri di Giacomo Pochero

- (1879), Manuale per il consigliere comunale italiano, Firenze, Tip. B. Sborgi

- (1884), La scuola rurale. Lettera a s.e. il ministro della Pubblica istruzione, Firenze, Ricci .

- (1889), Manuale dell’amministratore comunale italiano, Firenze

- (1891), Compendio di storia dell’educazione. Ad uso delle scuole normali e dei maestri elementari, Parma, Tip. Battei

- (1893), Ricordi d’un ispettore. Ai maestri ed alle maestre elementari, Alba, Salsoldi

- (1894), Della educazione umana. Schizzi e frammenti, Cuneo, Isoardi

Povera Gegia!

Racconto di G. C. Pochero

I

Era la prima domenica d'aprile. Il cielo, ostinatamente rannuvolato i giorni scorsi, si mostrava sereno; e la campagna, dopo le pioggie, rinata a vita novella, si manifestava in tutta la sua maestosa bellezza e invitava a uscire per godere di essa, quasi in compenso della noia che per lo innanzi s'era avuta.

Dopo d'esser stato per qualche tempo alla finestra ad ammirare la vasta ed amatissima valle dell'Arno che si spiegava davanti, mi decisi di mettermi in cammino per andare a far visita ad un mio amico che dimorava ad un paio di chilometri dalla mia abitazione. Arrivai a casa sua verso le dieci e mezza, e lo trovai che stava beatamente passeggiando pel vasto cortile che si stendeva sul davanti della sua palazzina. I suoi figliuoletti, due bimbi vispi e carini che innamorano, l'uno sui cinque, l'altro sui tre anni, stavano ruzzolando, mentre un terzo piccino, di otto mesi e bello come un fiore sbocciato allora, era tenuto al collo da una giovane donna, ch'era la balia.

Strinsi la mano all'amico, accarezzai i bambini, salutai la balia a nome Gegia, con cui m'era abboccato altre volte per essere tanto lei che io friulani, e dopo salito a riverire la signora, che stava accudendo alle faccende del desinare, l'amico e io, parlando del più e del meno continuammo la passeggiata per il cortile.

Potevano essere le undici, quando scorgemmo in fondo allo stradellone due soldati. Ci fermammo ad osservarli: erano due sergenti; essi probabilmente non si erano accorti di noi. S'indirizzarono verso un boschetto di cipressi che sorgeva a un tiro di sasso «Dove vanno? - Che cercano?» fece l'amico.

Andammo da quella parte. Vi era la balia che, sieduta su d'un sasso, allattava il bambino. I soldati andavano a passo lesto verso la Gegia, e uno esclamò pieno di gioja: «È lei! è lei! Gegia! mia cara Gegia!» Ma poi, avvedutosi che allattava il bambino, esclamò, come chi è mortalmente ferito: «È madre...! è madre...! perfida...!» e s'involò coprendosi la faccia con le mani.

Il compagno lo seguì, entrarono nel bosco sottostante, e li perdemmo subito di vista.

La Gegia, appena accortasi dei due militari, era balzata in piedi e s'era incamminata verso la casa, ma poi, sentendo quella parole, si soffermò, si volse, e, raffigurando chi le pronunziava, mandò un grido e svenne. Le furono subito prestate tutte le cure che erano richieste del caso, e in breve ritornò ai sensi. Allora volse i suoi begli occhioni verso di me che, con una donna di servizio, mi trovava vicino, e: - Signore, io sono friulana, siamo d'una stessa provincia. Lei m'ha fatto vedere finora che non disprezzava la sua compaesana... Ma me lo creda, non sono colpevole quanto apparisco... E poi i' vo' raccontarle tutto tutto il mio passato e vedrà, che se ho mancato, sono più degna di compassione che di disprezzo. - Quindi, dopo una breve pausa fra i singhiozzi riprese con grande accoramento:

«Ma, e quell'infelice? Se lo potessi vedere...? Ma sdegnerebbe vedermi... se potesse vederlo lei, e dirgli ch'io lo avrei sempre amato, ma che non ebbi più contezza di lui, se non troppo tardi, per dirgli che io fui ingannata, mi farebbe una carità fiorita... Gli parli nel nostro dialetto, l'ascolterà volentieri... gli sembrerà di rivivere nei primi tempi del nostro amore, di essere nel nostro villaggio... Oh tempi felici! oh dolce mio villaggio nativo!»

Io, lieto di poter assecondare il desiderio di Gegia e di recarle così qualche sollievo, presi commiato dalla famiglia dell'amico e andati alla prossima trattoria, dove supponevo che si fossero fermati i due sergenti. Di fatti giunto quivi, venni a sapere che v'erano tuttavia, e inoltre, intesi come ci fosse voluto del bello e del buono a trattenere e a persuadere quel giovane che non si bruciasse le cervella. Feci anch'io tutto quel ch'era da me per rabbonirlo, e alla sera riferii alla Gegia ch'era partito coll'animo un po' più tranquillo alla volta di Firenze. Ella pianse.

II

Dopo qualche tempo che la Gegia smise di piangere, si asciugò le lacrime e così cominciò:

«La ha da sapere che io sono nata da poveri, ma onesti Genitori, a X..., ameno villaggio della Carnia, e che, bambina ancora tenera, rimasi orfana di padre. La mia cara mamma lo pianse tanto, e spesso anch'io piangeva con lei. Fatta ragazza, sicom'era, a quanto mi si diceva, belloccia, ebbi ben presto uno sciame di damerini che mi ronzavano d'intorno.

Però colla mamma c'era da filar diritto: parole poche e risolute a loro, ordini severi a me, e ognuno a casa sua. Laonde avvedutisi che non c'era da far per celia, quelli che s'erano messi con intenzioni poco buone si ritirarono, e gli altri si rivolsero alla mamma e le fecero sentire delle proposizioni di matrimonio.

Ella sul bel principio replicava che io era troppo giovane; ma poi, udito il mio parere, accordò la preferenza a quel giovane che ha visto poc'anzi. Geppe, che tale era il suo nome, veniva ritenuto per il migliore scarpellino del vicinato, e olatracciò era buono, affabile, aggraziato, bel parlatore, di personale ben fatto e di simpatiche fattezze. Fra gli aspiranti alla mia mano c'era, non lo dico per vantarmi, anche il figlio d'un Sindaco, dottore, cavaliere, ecc. il quale, se possedeva un tanto babbo, non aveva punto giudizio. Laonde la mamma, sempre d'accordo con me, se l'ebbe mandato lesto lesto e con politica in quel paese.

Cominciai a fare all'amore con Geppe: si rimase ben presto innamorati cotti fino all'osso tutti e due. Oh tempi beati! La madre godeva anch'ella al vederci così felici, e talvolta la povera donna esclamava vivamente commossa: «Se fosse vivo ancora il suo povero babbo, come sarebbe contento!» Perché glielo vo' dire, povera donna, non s'era mai voluta rimaritare, ad onta che fosse rimasta vedova a ventiquattro anni e non le fossero mancate buone occasioni. Le sarebbe parso, come diceva a volte, qualcosa d'orribile, un'infamia, un sacrilegio, sposarsi ad altro uomo, dopo che quel caro l'aveva tanto amata. Essa voleva tutto il suo bene a me, e viveva felice della mia felicità.

Ma era fissato che questa dovesse essere breve. Nella primavera la mia cara madre si buttò a letto ammalata e non si levò più. Divenne sottile sottile come un velo da staccio; patì le pene del purgatorio in questo mondo, faceva pietà ai sassi. Io l'assistetti giorno e notte, non l'abbandonai un momento, le prodigai con gran cura tutte quelle cure che richiedeva il bisogno, finché all'autunno, al cadere delle foglie, morì.

Povera madre! Quanto vi piansi! quanto vi chiamai! quante volte vi supplicai con tutta l'anima a pregare il Signore di ricongiungermi a voi e al mio babbo colassù in cielo!

Ma le disgrazie non vengono mai sole, e alla morte della mia tenera madre s'aggiunse un altro distacco, il distacco da Geppe, che giunto all'anno ventesimo, e passato alla visita quale conscritto, fu dichiarato abile e dovette partire dopo una quindicina di giorni alla volta di Udine.

Io rimasi come forsennata, non sapeva più quello che mi facessi, non mangiava, non dormiva, non conversava e mi pasceva solo di pianto. Per la qual cosa in breve caddi ammalata sì gravemente che mi ridussi presto al lumicino, e sperava, anzi aveva quasi certezza di morire, e spesso nei mie sogni febbrili vedeva la madre mia e mio padre circondare il mio letto, stendermi affettuosi la mano a dirmi con voce soavemente commossa: «Vieni diletta, hai sofferto abbastanza, oltre questa vita è la fine dei tuoi martiri». Al contrario, Iddio volle che, in pena forse dei miei peccati, io guarissi e fossi condannata a trascinare per altro tempo una vita di affanni e di vergogna.

Ero nella convalescenza quando ritornò in paese mio zio materno, il quale era assente da qualche anno per cagione d'impiego. Mi riebbi subito alla vista di questo mio parente, l'unico che avessi che pensasse seriamente a me. Feci festa alla compagna che s'era fatta, l'amai più che zia come madre, e, ingenua com'ero, le confidava ogni cosa e mi lasciavo guidare da lei in tutto. Ma aveva posto male, come vedrà, il mio affetto e la mia fiducia»

E qui la Gegia interruppe la sua dolorosa storia, essendo chiamata altrove dal dovere.

III

Nel domani ella riprese in questo modo il filo del racconto:

«Mio zio, nome Taddeo, era un uomo vicino alla sessantina, rozzo e ingenuo anzi che no, ma buono e tutto cuore. La zia, che si chiamava Erminia, era una donnina sui trent'anni, di costumi pessimi, ma d'aspetto piacevole, di parlare facile e benigno e così abile nel far apparire nero il bianco e bianco il nero, che avrebbe ingannato la stessa malizia. Quella strega (mi perdoni questi titoli) m'ebbe a bel principio incantata, così che mi determinai a mettere assieme, fino a tanto che fosse tornato Geppe, quel po' di ben di fio che ritraeva dall'affitto di alcune terricciole e dal mio lavoro, e formare una sola famiglia.

Dopo sei o sette mesi venne l'ordine a mio zio di trasferirsi in Toscana e precisamente nel Valdarno. Mandai scritto a Geppe che si trovava per l'appunto in Firenze, e n'ebbi in risposta una lettera in cui mi diceva che, non avendo esso parenti stretti a X..., s'era risoluto, una volta uscito dal militare, di mettere su una bottega a Firenze, dove aveva speranza di fare del bene, e di restarvi fino a tempo che avesse messo assieme tanto da campare discretamente una volta che fosse tornata ai nostri cari monti. Mi consigliava, giacché non aveva neppur io i genitori, a seguire gli zii in Toscana, dove sarei rimasta con esso loro fin tanto ch'egli avesse ottenuto il congedo, che sarebbe stato presto, e che m'avesse sposata. Io era fra il sì e il no di lasciare il mio paese, ma lo zio che mi stava in luogo di padre, mi levò da questo dubbio e mi persuase a seguirli.

Quanto sarebbe stato meglio che non mi fossi mai mossa di là!

L'assicuro che sebbene non lasciassi a X... alcun parente prossimo, ciò non pertanto non fu lieve il dolore che provai a staccarmi dal villaggio nativo. Esso era sempre il luogo dove aveva passati i primi anni d'una vita lieta e innocente, dove avevo provato il benefizio dell'amicizia senza l'amarezza delle disillusioni, dove aveva goduto delle carezze e dell'affetto d'una tenera madre, dove aveva esperimentato gli arcani sensi d'un amore corrisposto, e senza colpa. Quivi sperava divenire sposa e madre; quivi aveva sognata la felicità tranquilla e innocente nel seno d'una famiglia futura che avrei amata, da cui sarei stata riamata; quivi riposavano le ossa dei miei cari, il tenero padre e al suo fianco l'affettuosa madre; quivi sperava un giorno riposarmi anch'io allato a quei diletti nel camposanto del paese.

Il viaggio mi parve un sogno; tante e sì svariate cose, mi facevano girare la testa, mi rendevano stupida. Appena giunta a Firenze, io mi aspettava di vedere Geppe; pure passò un lungo giorno in cui l'attesi inutilmente. Pensammo che fosse stato occupato o avesse dovuto allontanarsi per quel giorno; sono le 9, le 10, le 11, è mezzo giorno e non si vede alcuno. Tutti eravamo impensieriti, e io, come può figurarsi, più di tutti. Mio zio senza far motto a me o alla zia, andò a farne ricerca, e venne a capo, come ci raccontò di tornata, di sapere che qualche giorno prima era partito per ordine superiore alla volta di Napoli. Si figuri come rimasi.

Tutta sconvolta, lasciai Firenze e ci avviammo per la nuova dimora. Quivi non uscivo mai di casa, lavorava, almanaccava sulla partenza di Geppe senza lasciarmi scritto nemmeno un rigo, e piangeva, piangeva a calde lacrime la mia povera madre e il mio dolce paese. Il quarto giorno dacché mi trovava colà, sento mio zio entrare con passo lesto, chiedere di me e venire nella stanza dove stava lavorando senza dar retta alle domande della moglie. Egli con un viso raggiante di gioia mi porgeva una lettera che al carattere aveva conosciuta per lettera di Geppe. Fuor di me dalla letizia tutta tremante la sbuzzai e lessi; la so a memoria, l'ho letta poi tante volte:

Firenze...

Cara, carissima Gegia mia, quando tu arriverai qui, io sarò partito alla volta di Napoli, e invece di trovare il tuo affettuoso Geppe, non troverai che questa lettera; la quale, così com'è, ti farà fede delle lacrime che ho versate scrivendola. Sventurata Gegia! Come rimarrai afflitta non trovandomi. Maledizione! Chi lo poteva immaginare? M'è venuto l'ordine di partire proprio adesso, dopo due anni ch'era in Firenze. Io parto col cuore in lagrime; eppure non posso fare a meno di partire; la voce del dovere mi chiama altrove, e tu saprai farti ragione e armarti di pazienza. Fra un anno avrò finito il mio servizio, e allora, se non prima, sarò nella bella Firenze, dove dimoreremo fino a tanto che avremo fatta un po' di fortuna, perché non voglio nascondertelo, il Friuli tiene fra tutti i paesi del mondo sieno pure Napoli o Milano, Roma o Firenze il primo posto nel mio cuore. Tu intanto, giacché sei costì, fermati coi tuoi zii, che mi dicono essere ottime persone, e ai quali ho scritto raccomandandoti caldamente. Fatti coraggio. Scrivimi subito subito, ricordati sempre di me e amami con tuta l'anima come farà finché avrà vita il tuo aff. Geppe.

«E com'è che questa lettera scritta da Firenze vi fu capitata tanto tardi?» - chiesi io.

«Geppe nel partire aveva incaricato un suo commilitone di consegnarmela. Questi, colto da improvviso malore, fu portato all'ospedale, dove si ricordò solo al terzo giorno della commissione ricevuta. Fu allora solamente che spedì la lettera al nostro indirizzo.»

Da questo punto, se non godei d'una vita felice, fui almanco meno inquieta; lavorava per scacciare la noia e passare il tempo, leggeva e rileggeva le lettere che di tanto in tanto mi mandava Geppe, rispondeva a quelle e nutriva in fondo al cuore la speranza che un giorno avrei potuto vivere più lieta. Mio zio era quasi sempre fuori per attendere ai doveri inerenti al suo impiego.

La zia aveva poche faccende; esse si risolvevano in mangiare i migliori bocconi di nascosto dal marito, nello stare in panciolle e nel cicalare colle donnuccole del vicinato, colle quali ebbe subito contratta un'amicizia e una confidenza che sarebbe stato troppo per chi si fosse conosciuto dall'infanzia. La conversazione non si restringeva alle migliori, anzi queste erano le meno ricercate. Simili con simili presto convengono, dice un nostro proverbio; né mia zia era, come ho accennato, qualcosa di buono.

Chi compariva tutti i giorni immancabilmente dopo il desinare a pigliare con essa il caffè e a fare quattro chiacchiere, era una vecchia bizza sdentata e bazzona dai capelli bianchi, da cert'occhi grifagni, magra allampanata e lunga coma un anno di miseria, a nome Candida. Questa finché fu giovane, aveva fatto, a quel che si diceva, d'ogni erba un fascio, quindi, invecchiata, s'era messa a bazzicare le chiese dandola ad intendere al prossimo, a cui trovava sempre il modo di levare di tasca con bella maniera e senza far sentire dolore, quanto le occorreva per campare e per levarsi le sue voglioline che non erano poche.

Essa assumeva sempre il carattere, l'umore, il modo di pensare del padrone di casa: seria col grave, ilare col faceto, piangente coll'addolorato, pia coi bacchettoni, miscredente cogli irreligiosi; in un giorno stesso l'avrebbe veduta cambiar viso, pensieri, sentimenti una decina di volte, e ciò faceva con tanta acrità da farle sorgere il dubbio se veramente fosse sempre la stesa donna quella che rappresentava tante parti. Per la qual cosa era la consigliera, l'aiuto, il braccio destro di molti: i giovani, i vecchi, i mariti, le mogli, le fanciulle col suo mezzo appagavano desideri, ambizioni, collere, amori.

Fu essa che introdusse in casa di mio zio un certo sig. Alfonso R... che nella bella stagione dimorava in una villa poco discosta da noi. Quest'era uno dei più ricchi che stessero in quelle parti, e come può figurarsi era Consigliere comunale, Consigliere provinciale e oltracciò aspirava ad essere anche Deputato del Parlamento. Però, non ostante le cure relative al suo patrimonio, alle cariche acquistate e alle cariche a cui aspirava, gli rimaneva tutto l'aggio di fare il vagheggino colle fanciulle e colle spose. Costui, appena ebbe vista mia zia piuttosto belloccia, designò di farne una sua preda. Espresse il suo desiderio alla Candida, che ne tenne subito parola, in quel modo che credette più adatto per la riuscita, a mia zia; la quale dopo un mare di ciarle, ch'era onesta, che non era come certe civettone, che non avrebbe voluto che si credesse un cosa per un'altra, promise a malincuore, per dirla con le sue parole, di ricevere il sig. Alfonso in casa qualche volta. Venuto qualche volta, venne poi sempre, venne disgraziatamente tante volte che anch'io rimasi vittima.»

A questo punto la Gegia si tacque alquanto, e trasse la pezzuola e si asciugò le lagrime che le sgorgavano dagli occhi; quindi riprese.

«Io stava sempre ritirata nella mia stanza; non usciva se non quando m'era strettamente necessario. Ciò non ostante non poteva fare a meno di lasciarmi vedere. - Un giorno venne in camera mia zia e la Candida. Questa mi disse che il sig. Alfonso era invaghito di me e mi voleva fare sua sposa. Io risposi che era impegnata e che non avrei amato mai altri che il mio Geppe. La zia rimase soddisfatta di questa risposta, e restata sola cercò di persuadermi a stare ferma nel mio proposito. Non così la vecchia che per parecchi giorni volle insistere con un monte di ragioni, le quali m'avrebbero senza dubbio persuasa alla prima se il mio affetto per Geppe fosse stato meno vivo.

Era da un paio di mesi che non riceveva più lettere dal mio damo ad onta che io avessi scritto e riscritto, pregandoli a darmi le sue nuove, comunque fossero. Mi sorse il dubbio terribile che fosse morto. Lo comunicai allo zio il quale s'affrettò di scrivere ad un suo amico di Napoli. Questi rispose che Geppe era sano e salvo e che anzi faceva all'amore con una bella napoletana, cui presto avrebbe sposata. Mio zio mi lasciò travedere qualcosa.»

IV

«Non istarò ad annoiarla colla narrazione di quel che soffersi. Le mie furono pene d'inferno. Qualche giorno dopo l'arrivo di quella lettera funesta vennero nella mia stanza la zia la Candida e con esse il sig. R... Questi manifestò il desiderio di farmi sua sposa. Io replicai quanto aveva detto alla Candida ogni qual volta mi ci era entrata; né per quanto insistesse, pregasse, supplicasse o minacciasse mi piegai. Egli partì pieno di collera e sagrando, mentre la zia era tutta contenta della mia fermezza.

Passarono tre mesi senza che da Geppe ricevessi notizie di alcuna sorte per quanto mi affannassi a cercarne.»

«Dunque Geppe vi tradiva d'avvero?»

«No;» riprese Gegia «le mie e le sue lettere venivano intercettate per opera di Alfonso»

«E allora com'è che venne scritto a vostro zio che Geppe faceva all'amore con una napolitana?»

«Probabilmente il falso amico di mio zio era stato comprato da quel malvagio che aveva potuto travedere a cui s'indirizzava mio zio per avere degli schiarimenti.»

«Quanto più io cercava di scansarlo tanto più il sig. Alfonso insisteva nel chiedermi amore, mi circondava di tante cure, di tante gentilezze, mi mostrava tanto affetto che non potei almeno nel mio interno restare indifferente. Mio zio uomo pieno di cuore, ma poco accorto, mi consigliava pur lui a non voltare, come mi diceva, le reni alla fortuna e ad accettare l'offerta di quel signore. Tuttavia non diedi una parola d'adesione alla proposta del sig. R... Il quale nondimeno aveva saputo leggere nel mio cuore e aveva capito più di quello che avrei potuto dirgli io stessa - ritenne per dato il mio consenso di fare all'amore e mi trattò né più né meno che se fossi stata sua dama. Io tentai da principio di divincolarmi da questa rete in cui m'aveva presa, protestai dicendo che io non aveva fatta veruna promessa; ma egli ascoltava le mie parole, mi faceva un cotal sorriso che non mi garbava punto, mi accarezzava, e si metteva a parlare d'altro.

Mia zia mi rampognava acremente in causa della mia debolezza, mi svergognava per non essermi serbata fedele a Geppe, e mi consigliava a prendere una energica decisione. Io le dava poco retta, perché reputava quei discorsi che mi faceva piuttosto sfoghi di gelosia, come lo erano di fatto, che consigli spassionati d'una persona affettuosa - Tralascerò dal narrarle le persecuzioni di quella donna, nelle quali si manifestava una finezza di malvagità da lasciarsi addietro il demonio, e le racconterò a cosa mi trovassi con quel ribaldo»

V

«Siamo all'autunno in cui doveva essere sposa. Una mattina degli ultimi di ottobre aspettai inutilmente la venuta di Alfonso. La zia osservava con una certa mal celata contentezza la mia inquietudine e le parevan mill'anni ch'io avessi detto qualcosa sul ritardo; ma vedendo che io non faceva parola e non potendo più stare alle mosse, con un sogghigno beffardo mi disse:

«Oggi ritarda più del solito è vero?»

«Così è» ripresi io.

«E sapete la cagione?» chiese tutta raggiante di gioia.

«No»

«È partito per la città; e non lo vedrete forse che a primavera se sarete qui» e fece una grossa risata.

Io caddi a terra svenuta. Quando mi riebbi, mi trovai sul mio letto, e mi vidi accosto l'Erminia e la Candida.

Fra queste due era sorto per l'innanzi qualche dissapore, perché la vecchia m'aveva tirato alle voglie di quel malvagio, e questo non s'era più curato dell'Erminia. La Candida aveva cercato tutti i modi di far la pace; ed ora che aveva saputo della partenza del signor A... era venuta a narrarlo a mia zia nella certezza che, recando un grandissimo dispiacere a me, avrebbe fatta cosa grata a lei e si sarebbe quindi meritato almeno in parte il suo perdono.

- Via, via - diceva la vecchia - non ci pensate più, quel che è stato è stato. Che vi eravate creduta di diventare la moglie del signor Alfonso? come fa sciocchine le donne il vostro paese! Egli voleva far altro che sposare voi!

Queste parole facevano sul mio cuore l'effetto d'una lama tagliente. Mi voltai sull'altro fianco e le pregai di lasciarmi in pace. Ma quelle due tigri godevano dei miei spasmi, e la vecchia replicava: - Ora vi credevate una gentildonna, vi sognavate che vi chiamassimo la signora Gegia... Però qualcosa v'è rimasto, il figlio che darete alla luce... Ah! fate gli occhiacci? credevate che non si sapesse?

Non potendo più reggere, balzai dal letto e andai per l'uscio di dietro fuori in campagna. Questa era tutta brulla; le foglie ingiallite cascavano a qualche passo dall'albero; i campi non erano coperti che di stoppia; i prati, perduto il loro bel verde, biancheggiavano dalla brina; il cielo era tutto coperto di grossi e tetri nuvoloni, dai quali di tanto in tanto cadeva qualche gocciolone, foriere di un gran rovescio d'acqua.

Vagai lungamente per la campagna, senza curarmi delle pioggia, piansi liberamente, e alla sera, circa le 23, ora in cui doveva far ritorno mio zio, m'avviai adagio, adagio verso casa. Il buon uomo, saputo ogni cosa, e s'era già mosso per mettersi sulle mie traccie. Appena mi vide, si asciugò furtivamente due grossi lagrimoni che gli spuntavano dalle ciglia.

- Povera mamma! che direbbe ora vedendomi in quello stato? - esclamai io.

- Povera sorella! povera Maria! fece egli, comprendendo tutta la forza della mia disperazione; quindi: - Tu sei sfortunata, nipote mia. Tuo zio saprà tutelare i tuoi diritti.

E tu - volgendosi alla moglie che s'era affacciata appena mi sentì - rispetta in questa fanciulla la mia nipote.

Questa ingiunzione era stata fatta tanto risolutamente, che quella non ebbe cuore a replicare.

Ciò che mi diceva lo zia relativamente al tutelare i miei diritti non era una millanteria, né tampoco una promessa impotente fatta nel colmo dell'ira; imperocché scrisse subito una lettera al sig. Alfonso minacciandolo di accusarlo ai tribunali, perché egli aveva, come ripeteva spesso il buon uomo, circoscritto colle fraudi d'una seduzione straordinaria la mia inesperienza e ridottami allo stato in cui mi trovava. Questa lettera ebbe la virtù di far ritornare nel domani il sig. Alfonso alla sua villa, dove fu subito chiamato mio zio e trattato come sentirà.

VI

Quel ribaldo cercò di persuadere mio zio a desistere dal suo disegno, e allo scopo gli offerse il suo patrocinio, il suo aiuto e una somma di danaro. Ma poi visto che non c'era verso di smuoverlo, trasse da un cassettino una rivoltella e alzò la bocca al petto di mio zio, e levandosi come a scatto di molla da sedere, gridò: - O giuri che non ne farai di nulla o questa palla... Mio zio più lesto di quello che l'assalitore avesse potuto figurarselo lo percosse con un pugno tanto gagliardamente sul braccio che l'arme balzò sull'ammattonato a tre passi da loro. Mio zio la raccolse e voltandosi a quel brigante colla rivoltella appuntata al petto e con voce arrantolata dalla rabbia disse: - Giura che sposerai mia nipote, o t'ammazzo prima che tu abbia aperto bocca per chiamare aiuto... In questo mio zio si sentì ad un tratto abbrancare alla persona e alle braccia. Fece sforzi erculei per divincolarsi, ma inutilmente, perocché gli assalitori, che erano in tre, lo buttarono, povero zio, ben presto a terra e non lo lasciarono fino a tanto che non l'ebbero tutto pesto e malconcio. Fu quindi licenziato di là coll'ingiunzione di avere giudizio se voleva morire di malattia sul suo letto.

Rimasi morta quando lo rividi tornare tutto sfigurato. Mi pare ancora di vederlo il pover'uomo, che appena si reggeva ritto e tutto insanguinato come un ecceomo. Egli si mise subito a letto e vi rimase per 10 giorni. È inutile che le dica quel ch'io soffersi, e con quanto affetto avessi cura di lui. Una volta guarito, lo pregai, lo scongiurai che non avesse più fatto alcun passo che valesse a comprometterlo, come quella che preferiva la mia alla sua rovina. Pure egli appena guarito porse querela ai tribunali; ma sa che ne avvenne? - Per tagliar corto le dirò che quell'infame impostore ne disse e ne fece dire tante e poi tante, che uscì assolto, anzi mancò poco che non fosse intentato processo a mio zio.

Non ci eravamo ancora riavuti dallo stupore cagionatoci dal risultato del processo, in cui mi era tanto vergognata e aveva tanto sofferto, che una mattina fu presentato a mio zio l'ordine di trasferirsi in Sardegna. Il povero uomo appena ebbe scorsa quella carta esclamò: «È una vendetta! i pesci grossi han sempre mangiato i piccini.»

Il trasferimento di mio zio in Sardegna veniva inflitto come un castigo, e pure il buon uomo non si rammaricava, anzi se ne teneva quasi e se ne faceva un merito e mi diceva: «Se fosse stata viva la mia Maria, la tua buona madre non dubiterebbe più del mio affetto verso i nipoti, quando io soffro rassegnato che mi si creda meritevole di castigo per amor tuo!»

Io sarei partita di buon grado col mio vecchio parente. Mi sanguinava il cuore a dovermi staccare da questo secondo padre, dall'unica persona che mi rimaneva su questa terra.

Che fare? Se lo seguiva, avrei continuato a farlo tormentare dalla moglie, che non mi voleva più vedere. Preferii il mio al sacrificio dello zio, e perciò rimasi nel Valdarno dove trovai un servizio.

Oh chi m'avesse detto che non l'avrei più veduto!

- Dunque è morto?

- Purtroppo. Io mi fermai al servizio fino a tanto che venne il momento di sgravarmi, quindi partii per Firenze. Mentre m'incamminava verso gl'Innocenti, incontrai con gran sorpresa la zia Erminia. M'accostai e le chiesi sue nuove e quelle dello zio. Si voltò con piglio sprezzante e colla massima freddezza disse: «È morto a Cagliari» e s'involò. Lo piansi, povero zio, tutto quel giorno; e lo piangerò finché avrò vita. - Alla sera entrai agl'Innocenti, dove fra un paio di giorni diedi alla luce un bello, ma caro figliolettino che dovetti lasciare là. Allora mi collocai presso questi signori coll'idea di buscarmi qualcosa. Quando avrò messo assieme una piccola scorta e si sarà fatto più grandicello il mio Giuliettino, lo rileverò di là e farò ritorno al mio diletto Friuli, al mio caro villaggio... perché mi riesce più gradita una rapa là divisa col mio figliuoletto che qui un pollo arrosto...

Non sarà poca la vergogna a dover ritornarci con un bambino, ma l'affetto al mio figlio e al mio paese sono tali che vincono ogni altro sentimento.

- E di Afonso non ne sapete più nulla?

- Sissignore, ora glielo dirò. Sa come è ita? Il giorno che uscii dagli Innocenti dovetti trattenermi un po' a Firenze e verso le 11 e mezzo del mattino vidi la Misericordia che attraversando una via entrava in un vicolo. - Hanno morto uno... Dove? - In quel vicolo... - Mi sentii come trascinata a andarci. - Oh cielo! che veggo. Era il sig. Alfonso fuor dei sensi e in un mar di sangue. Lo raccolsero, lo misero nella portantina e s'avviarono. Mezz'ora dopo giunti a S. Maria Nuova era bell' e spirato...

Un marito offeso aveva fatto le vendette per tutti.

-

Già nel 1885 la ditta pubblicò un catalogo contenete un lungo elenco di installazioni che sembra graficamente molto simile a quello Solari del 1906. Il catalogo Granaglia potrebbe essere stato, pertanto, il modello a cui si rifecero i Solari in quella occasione. ↩

-

Valentino Gortana, «Orologio di Magnanins, origine e storia», in Rigolato informa n. 1/2015. ↩

-

Forse nella fotografia che ritrae la cerimonia religiosa, scattata da Antonio Belfiore, se ne intravedono alcuni nei riquadri della finestre più alte, appena sotto il quadrante dell'orologio, seminascosti dagli addobbi e dalla penombra degli interni. ↩

-

Si veda l'articolo di Luciano Patat Lo storico orologio riprende a funzionare con l’aiuto dell'Afds, in Messaggero Veneto del 27 gennaio 2019. ↩

-

Bartolomeo Cecchetti, «La Carnia. Studii storico-economici», in Atti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Serie Quarta, Tomo III, 1873-1874, p. 102. ↩

-

Claudio Puppini, Tolmezzo. Storie e cronache di una città murata e della contrada di Cargna dalle origini al XVII secolo, Ed. Co.El., Udine, 1996, p. 369. ↩

-

Vieri Dei Rossi, «Il primo horologgio da torre», in Il Barbacian, LVII (2020), 2, p. 23-25; Gianfranco Ellero, L’Orologio di Mortegliano, in Giuseppe Bergamin, Gianfranco Ellero (a cura di), Mortean, Lavarian e Cjasielis, Società Filologica Friulana, Udine, 1993, p. 69-70. ↩

-

Alberto Peratoner, Documenti per la storia di Sappada/Plodn. 1295-1907, Associazione Plodar, Sappada, 2005, doc. n. 151 e 153. ↩

-

Le citazioni sono tratte dai registri dei battesimi e delle sepolture, alle date indicate, conservati presso l'Archivio parrocchiale di Rigolato. ↩

-

Idem. ↩

-

Luigi Ciceri, «Orologiai friulani», in Sot la nape, 23 (1971), 4, p. 61. ↩

-

Parroco di Rigolato dal 1737 al 1752, benestante, fece costruire a sue spese la canonica; nel suo testamento dispose un legato di 4.000 fiorini per la mansioneria di Ludaria e un altro per la costruzione dell'altare del ss Bambino nella parrocchiale; apparteneva a una famiglia di cramari operante a Wiener Neustadt, a cui si deve la costruzione dell'altare maggiore. Su di lui si veda Adelchi Puschiasis, Rigolato tra XVII e XIX secolo. Anime, fuochi, migrazioni, Forum, Udine, 2019, p. 219-222. Sui Vuezil anche Ivi, p. 152. ↩

-

Archivio Parrocchiale di Rigolato, Libro dei camerari della Veneranda Chiesa di San Giacomo di Regolato, in Cargna (1697-1804), p. 54r, 60v. ↩

-

Adelchi Puschiasis, Rigolato tra XVII e XIX secolo... cit., p. 212. ↩

-

Per ulteriori informazioni sulla costruzione settecentesca della chiesa e del campanile si rinvia a Adelchi Puschiasis, Rigolato tra XVII e XIX secolo... cit., p. 210-215. ↩

-