Alceo SOLARI e Adelchi PUSCHIASIS

dell'associazione "Amici dell'Orologeria Pesarina Giovanni Battista e Remigio Solari"

Nascita e sviluppo dell’orologeria da torre. Il ruolo avuto dei maestri artigiani di Pesariis

Estratto da: Comunità degli Italiani di Parenzo (a cura di), "Il Tempo della Serenissima". Orologi da Torre nell'Istro-Veneto e in Dalmazia, Comunità degli Italiani di Parenzo, Parenzo, 2023, pp. 17-35.

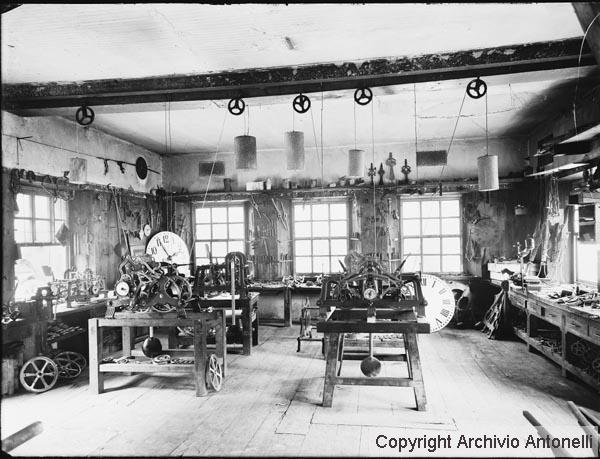

L'officina Solari di Pesariis (anni '30) - Foto di Umberto Antonelli tratta dal sito web Archivio fotografico Antonelli - Un progetto per la Carnia della Cooperativa Guarnerio (attualmente inaccessibile).

I

In Italia i primi orologi meccanici pubblici comparvero all'inizio del XIV secolo. Si trattava di macchine costose sia da costruire che da mantenere in esercizio, ingombranti, imprecise, bisognose di continue attenzioni, realizzate in un primo tempo da un ristretto gruppo di persone su commissione di soggetti dotati di mezzi economici adeguati (sovrani, nobili, comunità, istituzioni religiose).

Tra gli artefici attivi in quel periodo in area veneta primeggiarono Jacopo Dondi e il figlio Giovanni, ambedue docenti di astronomia all'università di Padova. A loro si devono l'orologio astronomico di Piazza dei Signori a Padova, costruito nel 1344 probabilmente da Jacopo, e un famoso astrario, orologio astronomico complesso ritenuto un capolavoro della orologeria di precisione tardomedievale, realizzato tra il 1365 e il 1384 da Giovanni.

Nell'area corrispondente all'attuale Friuli Venezia Giulia le prime notizie certe sull'esistenza di orologi pubblici risalgono alla seconda metà del trecento. Quella più remota riguarda Trieste, dove l'orologio venne installato nel 1356 dopo che, qualche anno prima, nello statuto cittadino era stata aggiunta una specifica clausola che lo riguardava1. Nel 1369, a Udine, Giovanni canonico di Cividale venne incaricato di istallare un orologio in un'apposita torre dove effettivamente fu posto l'anno successivo2. A Cividale un orologio funzionava nel 1380, quando era seguito da un certo ser Iacupin al quale nel 1382 subentrò Giovanni pievano di Codroipo3. Il comune di Muggia affidò a Giovanni pievano di Codroipo la costruzione del pubblico orologio nel 13864; quello di Gemona fece lo stesso nel 13885. Giovanni da Parma pievano di Codroipo e forse canonico di Cividale6 primeggiò, insomma, come costruttore. Di lui si sa che, al pari dei Dondi e di molti altri di quei primi costruttori, non si occupava di orologi in modo esclusivo; nel 1396 venne, infatti, retribuito dai camerari comunali cividalesi per un sopralluogo alla strada di Plezzo7, e nel 1402 gli fu affidato l'incarico di «escavare economicamente con propri ingegni tutti i rivi e canali di Venezia8» che gli sarebbero stati indicati.

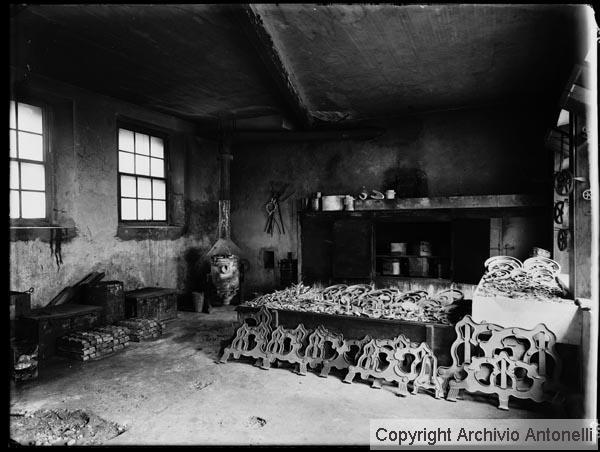

Fucina, con fonderia, dell'officina Solari di Pesariis (anni '30) - Foto di Umberto Antonelli tratta dal sito web Archivio fotografico Antonelli - Un progetto per la Carnia della Cooperativa Guarnerio (attualmente inaccessibile).

II

Nei secoli successivi agli scienziati ed esperti di tecnologia si affiancarono i primi artigiani. Il padovano Marcantonio Mazzoleni (morto nel 1632), per esempio, che fu assunto come collaboratore tecnico da Galileo Galilei, apparteneva a una famiglia di orologiai già attiva a Padova nel cinquecento. Suo nonno Giovanni Francesco Mazzoleni si era occupato del funzionamento dell'orologio astrario di Piazza dei Signori dal 1517 alla morte avvenuta nel 1571 e suo padre Paolo di regolare quello della Torre del Bo, in Contrà delle beccherie a Padova, dal 1569 al 1612. Nel 1551 suo zio Giuseppe aveva vinto un concorso per il posto di "temperatore" dell'orologio di piazza San Marco a Venezia, incarico che mantenne fino alla morte avvenuta nel 1577.

Alcuni mastri orologiai raggiunsero livelli di raffinatezza molto alti, specie nell'orologeria "privata", da camera o per interni. Nel 1738 il veneziano Gaspare Astori realizzò un famoso orologio a pendolo che «in vigor di ruote interne rappresentava non solo tutti i segni del Zodiaco, con tutti i mesi e giorni dell'anno, come appunto si trovano registrati in un perpetuo Calendario Romano ma eziandio la variazione degli anni Bisestili»9. Bartolomeo Ferracina (1692-1777), nato in un'umile famiglia di barcaioli, collaborò con Giovanni Poleni, docente di fisica all'università di Padova, per la costruzione di macchine idrauliche e strumenti scientifici e si affermò ben presto anche come costruttore di orologi di tutti i tipi e dimensioni, da torre inclusi, che installò in molte località venete, compresa Venezia dove realizzò il nuovo orologio astronomico di piazza San Marco (1752-57). Giovanni Battista Rodella (1749-1834), apprese l'arte orologiaia nel laboratorio Cristoforo Pavelli di Castelfranco, e successivamente venne nominato dall'abate Giuseppe Toaldo custode e meccanico dell'officina annessa alla Specola, dove apportò modifiche all'orologio a pendolo dell'Osservatorio astronomico costruito dall'orologiaio veneziano Zuane Riva. Nel 1783 costruì l'orologio da torre della villa Cavalli di Bresseo in provincia di Padova e nel 1787 un orologio a pendolo di precisione per l'astronomo Antonio Cagnoli di Verona.

In area veneta già dal XVI secolo si innestò un rapporto sinergico tra il mondo degli scienziati gravitanti attorno all'Università di Padova e le conoscenze pratiche di metallurgia diffuse tra gli artigiani operanti sul territorio, specie a Venezia e Padova. In tale contesto nacquero da una parte un'orologeria urbana per interni, "di lusso", rivolta alle classi agiate, che non disdegnò di cimentarsi anche nell'orologeria da torre, arricchita con indicazioni astronomiche e da altri marchingegni più o meno complessi, e dall'altra un'orologeria di precisione, richiesta in particolare dagli astronomi per le loro misurazioni.

Magazzino prodotti finiti dell'officina Solari di Pesariis (anni '30/'40) - Foto di Umberto Antonelli tratta dal sito web Archivio fotografico Antonelli - Un progetto per la Carnia della Cooperativa Guarnerio (attualmente inaccessibile).

III

A un certo punto, soprattutto a partire dal XVII secolo, si svilupparono dei centri di produzione di orologi da torre in località minori, addirittura minuscole, montane, geograficamente slegate dai centri maggiori e dalle vie di comunicazione principali. Come e perché questo avvenne rimane ancora in gran parte da spiegare.

In età moderna, i piccoli mestieri ambulanti svolsero un ruolo essenziale nell'economia europea10. La loro storia, dalle radici ben affondate nel Medioevo, si interseca con quella di comunità rurali povere, alpine, marginali, che però riuscirono a costruire un sistema economico e sociale originale durato diversi secoli, fondato sulla parentela allargata e su percorsi mercantili spesso favoriti da una collocazione geografica prossima alle principali vie commerciali, che sfruttava vantaggiosamente gli squilibri esistenti tra diversi contesti geo-economici11. Si trattava inizialmente di un commercio aperto in teoria a tutte le esigenze e opportunità esistenti, di per sé non specializzato. Ma col tempo alcune famiglie acquisirono specialità relative, di nicchia, all'interno di specializzazioni più ampie che finirono per caratterizzare le aree di origine.

Le comunità alpine orologiaie tirolesi di Fulpmes (Stubaital), di Matrei in Osttirol (Defereggental) e quella carnica di Pesariis, geograficamente non molto lontane tra loro, erano accomunate dalla pratica del commercio ambulante. La Stubaital, probabilmente favorito in questo dall'esistenza di miniere di ferro, si specializzò nella produzione di coltelli, falci, attrezzi per boscaioli e agricoltori, armi e anche orologi da torre. Nel 1509 Arnold Grienberger installò un orologio da torre nella Liebfrauenkirche di Schwaz, dando l'avvio a una dinastia che seguitò a installarne in Tirolo per tutto il XVI secolo. Nel XVII secolo questa produzione si sviluppò anche nel Defereggental (Matrei e Sillian), dove si affermò la dinastia dei Forstlechner, che a un certo punto si diramò anche a Innsbruck per seguire la manutenzione degli orologi cittadini. A Pesariis l'emigrazione temporanea e il commercio ambulante seguivano in quel periodo tre rotte principali, rivolte verso il Bellunese (tessitori e muratori), la pianura friulano-isontina e l'Istria (tessitori) e l'Europa centro orientale (venditori di spezie e medicinali)12.

Si ritiene che la nascita della produzione orologiaia in tali località sia legata ai flussi migratori, i quali da un lato avrebbero consentito l'acquisizione e la successiva "importazione" delle competenze metallurgiche necessarie per la lavorazione del ferro forgiato e dall'altro favorito lo sviluppo della rete commerciale. Il contesto in cui erano inserite facilitava simili scambi; tutte, infatti, si trovavano sulla direttrice dei flussi commerciali intercorrenti tra Venezia e il mondo tedesco. Gli arsenali di Venezia e di Innsbruck, anche per il grande numero di maestranze impiegate, fungevano da "fucine formative" per le arti metallurgiche e meccaniche, con evidenti ricadute sui territori con cui erano in relazione per l'approvvigionamento di archibugi, palle da cannone, chiodi e filo di ferro, tra i quali figuravano diverse aree alpine. Ciò avvenne anche con la Val di Zoldo, dove si era affermata una discreta produzione di chiodi, e con Pontebba, dove per un certo periodo si produssero armi. Se il contesto generale era favorevole alla nascita dell'orologeria rimangono ancora sconosciute le modalità in cui ciò avvenne concretamente e le ragioni per cui essa si radicò in certe località e non altrove. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, per quanto riguarda Pesariis rimane aperta l'ipotesi che le competenze tecniche per la produzione di orologi fossero state acquisite diversamente. Un esempio parziale di tale possibilità è costituito dai famosi fonditori di campane di Sigilletto e Forni Avoltri (Di Val, Giacomini, Samassa, Vidale) che si affermarono nel settecento a Vienna, Lubiana, Lienz, in Boemia e Ungheria. Provenivano tutti da località in cui la fusione di campane non era conosciuta e acquisirono più o meno casualmente le conoscenze necessarie per l'esercizio di quell'arte nei luoghi in cui emigravano abitualmente. Seppero poi trasmetterle ai loro successori - ai quali erano legati da legami parentali o dalla comune origine -, senza però importarle, come si suppone invece sia accaduto agli orologiai pesarini, nelle località di partenza. Per quanto riguarda Pesariis, insomma, l'ipotesi che la cultura mercantile itinerante abbia favorito la nascita dell'artigiano-mercante operante nel settore dell'orologeria da torre appare verosimile, ma ancora non suffragata da riscontri concreti.

In conclusione, allargando lo sguardo sull'intero arco alpino, la nascita e lo sviluppo dell'orologeria pesarina si inseriscono all'interno di quella che potrebbe essere definita una "orologeria rurale alpina", sviluppatasi a partire dal XVI secolo, apparentemente slegata dagli ambienti intellettuali e accademici "urbani", che rispondeva a una domanda proveniente ormai anche dalle piccole località sparse sul territorio, ma che in ogni caso presupponeva il possesso di conoscenze tecniche e produttive non banali, la capacità di mantenere costi di produzione, trasporto e installazione entro livelli concorrenziali nonostante lo svantaggio logistico e quella di muoversi, a causa della dispersione degli insediamenti abitativi che alimentavano la domanda di nuove installazioni, su un'area relativamente vasta.

Officina Solari di Pesariis (anni '30/'40) - Foto di Umberto Antonelli tratta dal sito web Archivio fotografico Antonelli - Un progetto per la Carnia della Cooperativa Guarnerio (attualmente inaccessibile).

IV

Le prime fonti scritte sugli orologiai di Pesariis risalgono alla seconda metà del seicento e riguardano tutte persone appartenenti alla casata Capellari13, che dispiegarono pienamente la loro attività nel settecento. Poiché, a causa dello stadio iniziale delle ricerche, il loro numero è ancora esiguo, si ritiene utile fare una breve rassegna di quelle relative agli orologi da torre, la cui produzione finì per caratterizzare la località14.

Nel 1682 Giacomo Capellari (1637-1692) montò un orologio sul campanile della chiesa di Clauzetto, al prezzo di 850 lire15. Nel 1694 suo figlio Osvaldo (1668-1731) intimò al comune di Mortegliano di pagare immediatamente «o con roba o con contadi» l'orologio già istallato sul campanile, il cui acquisto era stato deliberato dallo stesso comune nel 169216. Considerata la relativa lontananza da Pesariis delle due località, una collocata nelle Prealpi Carniche e l'altra in piena Pianura Friulana, si ritiene che gli orologiai pesarini avessero prima operato in Carnia, o comunque in aree più vicine al luogo di produzione, anche se, allo stato attuale delle conoscenze, la prima evidenza di questo tipo ricade nel secolo successivo.

Nel 1722 Antonio Capellari (1680-1744), figlio di Giacomo e fratello di Osvaldo, installò sul campanile della chiesa di santa Margherita di Sappada un orologio «di circa 600 libre di ferro», munito di «due spere [lancette] una a levante e l'altra a ponente» costruite con «il cuore e la meza luna di indoradura di oro fin con la pitura e numeri che mostrano le ore nel cerchio». Il tutto, con altri obblighi, per lire 922 sborsate per metà «dal Comun» e per metà da «D.° Pietro q. Zuane Solero e Zuane di Mattio Fontana», benefattori17.

Nel 1730 Osvaldo Capellari (1668-1731) e il nipote (in quanto figlio del fratello Antonio) Giacomo Capellari (1709-1783) installarono un orologio a Salcano «di peso L. 500 et qualità com'è quello di Tappogliano dal med.o fatto già anni 4. incirca, salvo che questo deve esser col perpendicolo, se bene l'altro sia col tempo». Il costo pattuito di 125 ducati copriva tutte le spese, incluse quelle di trasporto, «salvo che il tollone, dove sovono disegnate l'ore 12, si farà dalla Communità con l'armadure, e toloni per lo med.o». I Capellari dovettero inoltre rilasciare «una piezaria» a garanzia di «mantenerlo due anni senza difetto», restando inteso che l'orologio «debba esser fatto senza tarra, o difetto di materiali, ma da huomo da bene, sulla cui fede, et opera simile resta fidata la Communità oltre l'impegno di manutenzione ut Supra». Ripararono inoltre l'orologio vecchio «e ciò per lire novanta che fa Duc. 15» che sarebbero stati pagati «restituito che sarà l'orologio [...] dovendo essi rimetterlo sin'à Udine, et anco d'indi farselo ricondurre à proprie spese». Quest'ultimo lavoro doveva essere eseguito entro il mese di dicembre del 1730, ma venne effettivamente terminato appena nel mese di maggio del 1732 dal solo Giacomo Capellari, in quanto nel frattempo lo zio Osvaldo era deceduto. Tra le carte superstiti c'è anche una ricevuta rilasciata da Carlo Fabris «osto in Borgo di Gemona» nella quale si accenna a «L. 3 di ferro dato alli Capellari per far certi ferri queste mi bonificherà coll'orologio vecchio». L'orologio venne «logato sopra la Casa della Communità colli suoi pesi, ove hà datto bon segno» ma Giacomo si disse disponibile a collocarlo anche sul campanile della chiesa e a garantirne il funzionamento a proprie spese solo «in caso la mancanza, sive difetto» non provenisse da altri «lasciando in libertà agl'Intevenienti della Ven.da Chiesa di poterlo far stabilire anco per mezo di qualche altro pratico dell'arte stessa»18.

Sempre Antonio (1680-1744) e il figlio Giacomo (1709-1783) Capellari installarono un orologio a Codroipo nel 173419. Nel 1735 venne loro commissionato l'orologio del campanile del duomo di Belluno, costruito da poco su progetto di Filippo Juvarra, «che doveva pesare 900 libre e avere sfere in rame dorato. Ma il contratto, non sappiamo perché, non venne rispettato. L'orologio, eseguito dalla stessa bottega artigiana, fu collocato in sito nel 1780»20.

A un altro Giacomo Capellari - anche lui nato nel 1709, ma figlio di Giovanni Battista (1683-1758) a sua volta fratello di Osvaldo e Antonio - nel 1738 venne intimato, tramite il notaio Giacomo Gonano di Osais, di aggiustare l'orologio del fortino di Palmanova, che aveva costruito assieme a Giovanni Pesamosca «in forza della società intervenuta nella facitura d'esso orologgio», società alla quale compartecipavano con quote uguali21. Giovanni Pesamosca, originario di Chiusaforte, era allora governatore dell'orologio della torre di Udine, al quale nel 1734 aveva applicato lo scappamento con pendolo e altre migliorie22. Di questo Giacomo Capellari si sa che costruiva anche orologi "domestici"; infatti nel 1742, quando acquistò casa a Pieria, si impegnò a pagarla in tre anni anche mediante la fornitura nel 1743 di un «orologgio di battere e ribattere» da consegnare ad «aggravio del Capellaro in Rovigno d'istria in casa del m.r Antonio Angelini» e poi nel 1744 di «un altro orollogio della qualità del pred.o [...] da consegnarglilo qui in Patria» al venditore Zuanne Cleva di Sostasio23.

A un Giacomo Capellari (non si sa quale dei due sopra menzionati) si deve l'installazione nel 1739 di un orologio nell'edificio del Monte di Pietà di Gradisca d'Isonzo, in seguito traslato sul campanile del Duomo, dal peso di 500 libbre circa, con pendolo, battuta dei quarti, battuta e ribattuta delle ore, dal costo di 170 ducati24.

Nel 1746 i fratelli Giacomo (1709-1783) e Osvaldo (n. 1716) Capellari, figli di Antonio, concordarono col comune di Maniago la fornitura di un orologio da porre sul campanile del duomo «per prezzo da convenirsi dacordo et, in pagamento àbi di darli li due orlogij vechij come ancho il sud.to sig.r Giacomo si contenta di ricever in pagamento ò una botta di vino o un caro di biava quando sarà li suoi tempi et il rastante in tanti effettivi contadi». L'anno successivo Giacomo Capellari perfezionò l'accordo fissando il costo complessivo del suo intervento in 100 ducati da L 6 e s. 4 ciascuno più il ritiro di due vecchi orologi. Per tale cifra egli si impegnava a installare «l'orologio sul campanille, indorar la spera» e far tutto il necessario per il suo funzionamento mentre il comune era tenuto a fornire i materiali accessori (corde, tavole, «fil di ferro per il bater», «l'armaro per rinchiuderlo», ecc) e «l'oro che potesse andare per l'indoradura della spera»25.

Nel 1754, Zuanne Capellari (1699-1764) venne aggregato al Comune di Prato, previo pagamento della relativa tassa d'ingresso, ma dalla somma dovuta gli vennero defalcati i costi sostenuti due anni prima per aggiustare l'orologio di Prato (40 lire) e quelli anticipati per la pianella del coperto della chiesa26.

Nell'ottobre del 1747, Zuanne (1699-1764), Osvaldo (n. 1716) e Mattia Capellari (n. 1720) - quest'ultimo rappresentato da Giacomo Capellari (1709-1783), cugino di Zuanne - costruttori dell'orologio per la Comunità di Trieste, decisero di rimettere nelle mani di Nicolò Giorgessi e Giacomo Gonano l'interpretazione del contratto che regolava i loro rapporti. Il guadagno avrebbe dovuto essere diviso a metà tra Zuanne e Osvaldo da una parte e Mattia dall'altra. Ma terminata l'opera e giunto il tempo di consegnarla sorsero delle divergenze in quanto «Zuanne et Osvaldo pretendono recognizione della loro maggior industria e capacità e maggior faticha avuta per lavorar il ferro grosso ed altro comprente della faria»27. Nei registri dei camerari di Trieste in data 5 maggio 1747 figura la seguente annotazione: «pagati alli Mistri Capellaro F. 100 allemani, sono à conto della spesa, et opera dell'Orologgio in quest'oggi con li medemi convenuta per la summa integrale di F. 350: quali F. 100 fano L. 529:7-»28; il saldo di 250 fiorini, corrispondenti a L. 1323:10, venne liquidato il 16 dicembre di quell'anno29. I tempi di realizzazione di tale orologio trovano riscontro nei diari del sacerdote triestino Antonio Scussa. Il 25 agosto 1747 egli annotò che il consiglio cittadino aveva «determinato di far Vn Nouo Orologio per Comune osseruazione [...] così fù stabilito di farlo sopra la Torre del Porto, come già a spese pubbliche è principiata l'opera con Vn volto tutto di pietra bianca» e, tra il 24 e il 27 novembre, che «L'Orologio e posto sopra la Torre, e batte li quarti ed hore, andando giusto»30. L'avvenimento venne ricordato da una iscrizione posta sulla torre stessa31, attualmente conservata nel "Giardino del Capitano" dell'Orto lapidario triestino. Nell'ottobre del 1838, all'atto della demolizione della torre, l'orologio venne trasferito sull'edificio della Loggia32. Sembra che si trattasse del primo orologio triestino con l'indicazione delle ore alla francese «di che però nessuna legge od ordinanza o regolamento ci è mai accaduto di vedere o di udire»33.

Il consiglio cittadino di Fiume riunitosi il 26 ottobre 1757 venne informato che era stato contattato «un buon Maestro Orologgiaro per far un Orologgio Sopra la Torre grande di questa Città, stante il bisogno, che essa città ne aveva, essere il d.o Maestro Giacomo Capelari. Uomo pratico stante la prova che fatto ne aveva in Trieste, in Cherso, ed in Veglia. Domanda il mentovato per farne uno tutto nuovo con quattro sfere dopie, che bata quarti ed ore sopra due diferenti Campane, di peso libre venete 800 incirca verso la corresponsione di F. 300. ed avendo il vechio Orologgio s'obbliga esso orologiaro di farlo per F. 290.» Il Consiglio deliberò quindi all'unanimità «che stante la necessità, ed il Pubblico Decoro, si stringa il contratto col pred.o Giacomo Capellari di Friul per un Orologgio tutto nuovo per F. 300 e resti l'orologgio vechio per conto di questo Mag.co Pubblico»34. La «Torre grande» ospitava già da tempo un orologio; infatti in un disegno realizzato nel 1671 dal chirurgo Giorgio Genova la stessa, posizionata «sopra la principale porta cittadina», appare di forma «rettangolare, più alta rispetto alle mura difensive, con l'orologio nella zona centrale»35. Ma nel 1750 subì i colpi di un violento terremoto. Nel biennio 1753/55 venne ricostruita e quindi dotata del nuovo orologio commissionato a Giacomo Capellari. Pochi anni dopo, nel 1784, anche tale orologio fu sostituito con altro realizzato da Giangiorgio Widmannn36.

Il Consiglio comunale di Tolmezzo, riunitosi il 4 marzo 1760, «letto avendo il memoriale di s. Giacomo Cappelari q.m Antonio per l'acconzio dell'orologio di questo Duomo» lo approvò con «tutti li votti»37. L'intervento, dal costo di L. 50, consisteva nel «fare il fusso della ventola e rochetto con altri ferri per fermare le orre, e inbocolarlo dove occorera, e turnire la serpentina per agustare il pendolo che corra benne» nonché nel seguirne il funzionamento in corso d'anno38. Anche in questa località, prossima a Pesariis, troviamo quindi all'opera Giacomo Capellari (1709-1783), costruttore dell'orologio di Fiume.

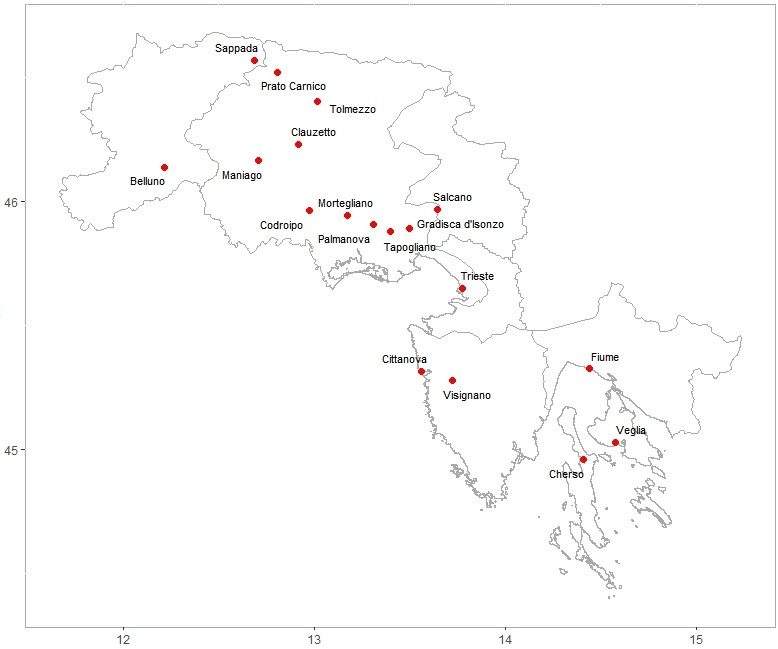

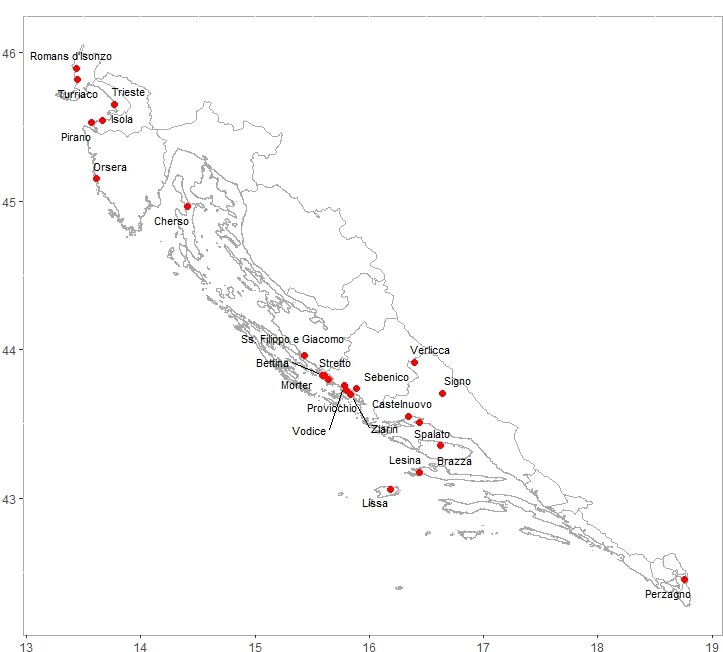

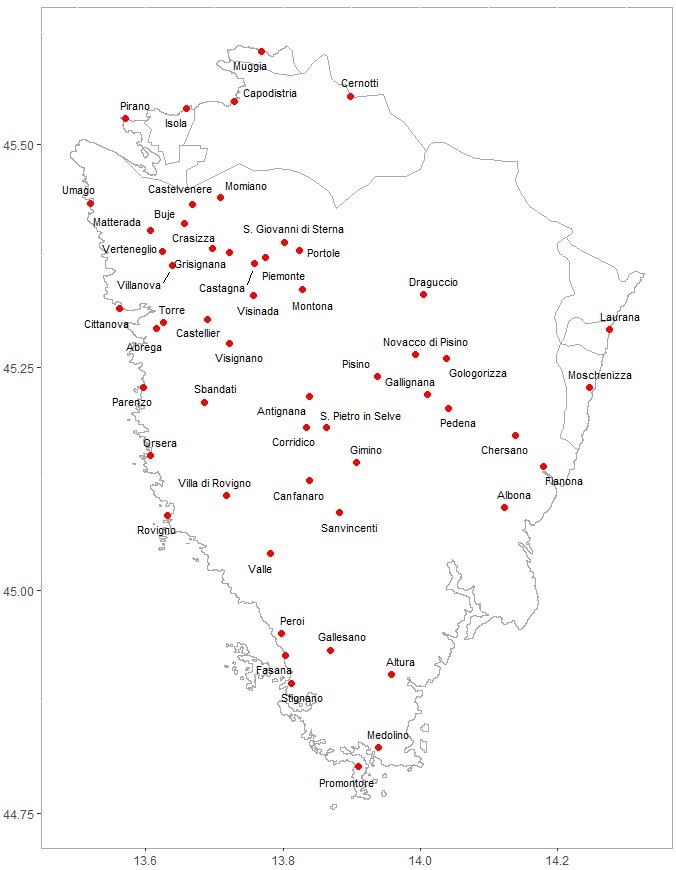

Fig. 1 ― Orologi da torre Capellari (1682-1780): Clauzetto (1682), Mortegliano (1692), Sappada (1721/22), Tapogliano (1726), Salcano (1730 ), Codroipo (1734), Belluno (1735/80 ), Palmanova (1738), Gradisca d'Isonzo (1739), Maniago (1746), Trieste (1747), Prato Carnico (1754), Fiume (1757), Cherso (ante 1757 ), Veglia (ante 1757), Tolmezzo (1760), Cittanova (1780), Visignano (1780).

Il 17 gennaio 1780 i pesarini Giovanni Battista Capellari e Mattia Mazzin (storpiamento di "Machin"), installarono un orologio sul nuovo campanile di Visignano39. Mancano indizi per l'identificazione di Giovanni Battista Capellari, mentre di Mattia Machin si sa che era nato nel 1745 dall'unione tra Giacomo fu Gio Batta e Domenica fu Gio Batta Capellari40. L'intervento di un orologiaio non appartenente alla casata Capellari può essere interpretato come un indizio di espansione dell'artigianato orologiaio a Pesariis, ormai fuoriuscito dalla nicchia iniziale per affermarsi come "pratica diffusa" all'interno della comunità41.

L'11 giugno 1780 il Consiglio di Cittanova, poiché l'orologio del campanile cittadino era stato «in più tempi inutilmente restaurato con eccedenti dispendi», trovandosi in città «il Protto M.o Antonio Capellari delle Cargna eccellente professore», decise «che con caparra di zecchini 12 abbia a costruirne uno a perfezione di peso di libre 300 con l'accordato di prezzo di ducati 130 dico cento e trenta da L. 6 compresi li su mentovati 12 zecchini, e questo posto in opera con la sua sfera e mostra al di fuori, a sue spese, eccetuato quello che occorre di malta e mistro di malta»42. Quanto al protto e professore43 Antonio Capellari, in mancanza di altri indizi, la sua identificazione è ardua; potrebbe trattarsi dell'unico maschio nato nel 1738 dall'unione tra Osvaldo (1705-1739) e Caterina Solari (n. 1709), oppure del figlio, nato nel 1752, di Giacomo Capellari (1709-1783) e Caterina Gonano (1721-1760)44.

A conclusione di questa rassegna, si rileva che la deliberazione del Consiglio cittadino di Fiume del 1757 assume una importanza particolare in quanto collega Giacomo Capellari "di Friul" a Trieste -- confermando così le notizie desunte da altre fonti e consentendo di identificarlo col Giacomo Capellari (1709-1783) intervenuto a nome di Mattia nella disputa scoppiata tra i costruttori di quell'orologio -- e soprattutto perché richiama le buone prove da lui date a Cherso e Veglia, sulle quali nulla si sapeva. Se la prima generazione degli orologiai Capellari era in grado di operare già nel 1682 sulle medie distanze, la terza, a metà settecento, era ormai arrivata a tessere una rete commerciale molto più ampia, estesa dal Bellunese al golfo del Quarnaro, sovrapposta e intrecciata alle rotte migratorie dei tessitori pesarini. Anche il ruolo di Giacomo Capellari appare mutato rispetto a quello degli artigiani/commercianti suoi predecessori. Egli, ormai, è più commerciante che artigiano, in quanto per la produzione si avvale dell'opera di altri pesarini, suoi parenti, che probabilmente, com'era accaduto per Trieste, si accordavano di volta in volta tra loro per suddividere le lavorazioni relative alle varie commesse, ma continuavano anche a operare autonomamente per coprire altri segmenti di mercato, più vicini a Pesariis.

V

Nel corso del settecento, grazie alla diffusa applicazione delle scoperte scientifiche di Galileo Galilei e Christiaan Huygens, la precisione e l'affidabilità degli orologi da torre aumentò notevolmente. L'uso del pendolo isocrono governato dall'ancora di Graham divenne generalizzato. Verso la fine del secolo la tecnologia costruttiva si avvalse di nuove tecniche di fusione dell'acciaio (forno a puddellatura o a riverbero) e dell'ottone, e si diffuse l'uso di macchine utensili come il tornio e la dentatrice, che incentivarono la produzione separata di singole parti e meccanismi. Nel secolo successivo ciò portò a significativi mutamenti nei processi produttivi e alla nascita di nuove specializzazioni legate alla lavorazione di singoli componenti.

Verso gli anni settanta del settecento, accanto agli orologiai Capellari di Pesariis cominciarono a emergerne altri appartenenti al casato Solari. Alcuni indizi suggeriscono che ciò avvenne nel segno della continuità con i Capellari, ai quali i Solari erano strettamente intrecciati, per cause "naturali", legate all'imprevedibilità dei passaggi generazionali, se non proprio a processi di devoluzione ereditaria.

Nel 1778, per esempio, Antonio Solari (1738-1812) realizzò due installazioni - le prime, per il momento, attribuibili con certezza a un Solari - di orologi da campanile; una a Turriaco del valore di L. 64845, e l'altra a Romans d'Isonzo46, località situate in una zona percorsa un cinquantennio prima dal nonno materno Antonio Capellari (1680-1744)47, del quale probabilmente non a caso portava il nome, e dagli zii materni Giacomo (1709-1783), Osvaldo (n. 1716) e Mattia (n. 1720) Capellari. Qualche anno dopo lo ritroviamo a Cherso per sostituire l'orologio esistente - forse proprio quello installato dallo zio Giacomo Capellari a metà settecento - con altro che nel 1905, stando al podestà, ancora funzionava regolarmente48. Il tutto trova riscontro nel contratto del 30 giugno 1788 riportato nel nono Libro dell'Onorando Consiglio di Cherso, attualmente conservato all'Archivio di stato di Fiume49. L'avvenimento non era sfuggito allo storico Silvio Mitis, appartenente a una antica casata chersina, che dedicò esaustive note agli orologi della sua città: «E così, ai 30 di giugno del 1788 si stipulò modis et formis un bel contratto notarile, minuto, particolareggiato, corroborato da nove firme [...] In esso "il detto Professore Antonio Solari, Carnielo, Orologista" si impegna di costruire "una Macchina nuova dell'orologio Pubblico di peso di libre trecento", e verso il pagamento di ducati 230, da sborsarsi dal comune, quando la detta macchina, per i primi della ventura quadragesima, sarà messa a posto»50. Si ha l'impressione, insomma, che Antonio Solari fosse subentrato pienamente nella rete commerciale costruita diversi anni prima dallo zio Giacomo Capellari.

A inizio ottocento aumentano i riscontri su installazioni di orologi effettuate dai Solari a Trieste e in Istria, zone nelle quali probabilmente in quel periodo si realizzava una parte rilevante del loro fatturato. Giacomo Solari (1764-1826) fornì un orologio per il duomo di Pirano (1802), che, restaurato nel 1887, funzionava ancora nel 190551, un orologio a Isola (1809), per quale riuscì a farsi pagare solo cinque anni dopo52, e l'orologio della Borsa di Trieste (1816)53. Nel 1813 Giovanni Battista Solari (n. 1775), fratello di Giacomo, residente a Pisino, riparò quello di Orsera e anche lui dovette brigare fino all'anno successivo per riscuotere il relativo credito54.

Antonio Solari (1738-1812), costruttore dell'orologio di Cherso, si configura, quindi, come il capostipite dei Solari orologiai. Dei suoi sei figli maschi almeno quattro proseguirono l'attività orologiaia - Giacomo (1764-1826), che non a caso morì a Ragusa/Dubrovnik, Lorenzo (1769-1848), Sebastiano (n. 1772) e Giovanni Battista (n. 1775) - mentre uno (Osaino) seguì la carriera ecclesiastica. Il trasferimento a Pisino dei figli Sebastiano e Giovanni Battista, avvenuto nei primi anni dell'ottocento, rispose all'esigenza di assecondare l'espansione dei mercati istriano, quarnerino e dalmata in cui egli, sulle orme tracciate dai Capellari, operava da tempo. Il fatto che nei documenti anagrafici Sebastiano, sposatosi nel 1807 con Caterina Bobich di Pisino, venisse qualificato tessitore e invece il fratello Giovanni Battista, sposato nel 1818 con Maria Bazul di Gherdosella, orologiaio55, rispecchia l'intreccio già segnalato tra le due professioni, praticate probabilmente da entrambi a seconda delle esigenze, seguendo quell'alta propensione alla multiattività che caratterizzava l'area di origine. In ogni caso l'attività orologiaia di Giovanni Battista, il cui unico figlio maschio morì a otto anni, venne proseguita dal nipote - figlio del fratello Sebastiano - Antonio (1814-1901)56 . Una delibera del Consiglio della Città di Trieste, dove nel 1876 quest'ultimo aveva installato l'orologio della chiesa di S. Giovanni in Guardiella, lo definisce «persona di specchiata onestà e versatissima in questo genere di lavori, dacché aveva fornito di orologi parecchie chiese dell'Istria»57. Nel 1869 egli installò l'orologio nella torre di Rovigno «che funziona ancora alla perfezione con l'antico ed intricato groviglio di ingranaggi ed un sistema di massicci e pesanti contrappesi in pietra, che si muovono al di sotto scandendo i secondi»58.

L'espansione delle installazioni di orologi in Dalmazia è documentata a partire dagli anni trenta dell'ottocento. Nel 1833 Antonio Solari (1793-1852), figlio di Giacomo (1764-1826), nipote quindi dei Solari di Pisino, installò l'orologio sulla torre comunale di Spalato. Quanto avvenne successivamente esemplifica bene un aspetto ricorrente dei Solari, ossia la capacità di mantenere, a dispetto dei mutamenti generazionali e delle vicende aziendali, rapporti commerciali di lunga durata, quasi secolari, con la clientela "istituzionale" (comuni e istituzioni religiose). Infatti quell'orologio «funzionò in ordine fino l'anno 1888. Nello stesso anno quest'orologio fu riparato dalla Ditta Fratelli Solari e posto sulla Chiesa di S. Pietro nel sobborgo Lucac, ove ancora [nel 1906] funziona in ordine. Nello stesso anno 1888 la Ditta Fratelli Solari ha posto sulla Torre Comunale un nuovo orologio, il quale a tutt'oggi [nel 1906] funziona con precisione, senza mai aver avuto bisogno della più piccola riparazione. Nell'anno 1904 poi la stessa Ditta ha posto il nuovo orologio con quadrante trasparente sulla Chiesa di S. Francesco in questa Città il quale pure cammina in ordine»59.

Pochi anni dopo le installazioni in Dalmazia erano salite a 25, così almeno risulta da un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Zara del 29 dicembre 1840 nel quale «Antonio, e Giacomo padre, e figlio Solari da Perarys [...] fabbricatori d'Orologi da torre, e da muro [...] avendo posti in opera in Dalmazia con felice risultato venticinque Orologi da torre, cioè in Spalato, Lesina, Lissa, Sign, Verlicca, S. Filippo Giacomo, Stretto, Castelnuovo, Morter, Betina, Vodizze, Zlarin, Provicchio, lso, Perzagno, nonché sette sull'isola di Brazza, e tre in Sebenico» invitavano gli interessati a «diriggere le loro ordinazioni a tutto maggio 1841 a Spalato ai sottoscritti, avvertendo che il prezzo dipenderà dalla grandezza dei registri richiesti, e che il pagamento sarà accettato anche in rateazioni»60. Poiché l'elencazione delle installazioni comincia da Spalato, l'ordine con cui sono esposte potrebbe rispecchiare quello in cui effettivamente vennero svolte. Padre e figlio si sarebbero intrattenuti a Spalato per almeno cinque mesi, sia per raccogliere nuove ordinazioni, sia per eseguirne di nuove in località vicine. La disponibilità ad accettare pagamenti dilazionati -- clausola ricorrente nelle offerte precedenti e future dei Solari - corrispondente a una precisa strategia di vendita, evidenzia una certa solidità finanziaria anch'essa di lunga durata. La continuità generazionale dell'impresa era garantita, in quanto anche Giacomo Solari (1812-1888) stava seguendo le orme del padre Antonio (1793-1852), cosa che in seguito farà pure il fratello Giovanni Battista (1825-1879), destinato a morire a Parenzo durante uno dei suoi viaggi d'affari.

Fig. 2 ― Orologi da torre Solari (1778-1840): Turriaco (1778), Romans d'Isonzo (1778), Cherso (1789), Pirano (1802), Isola (1809), Orsera (1813), Trieste (1816), Spalato (1833), Lesina (1833/40), Lissa (1833/40), Signo (1833/40), Verlicca (1833/40), Ss. Filippo e Giacomo (1833/40), Stretto (1833/40), Castelnuovo (1833/40), Morter (1833/40), Bettina (1833/40), Vodice (1833/40), Zlarin (1833/40), Provicchio (1833/40), Brazza e dintorni (1833/40, 7 installazioni), Sebenico (1833/40, tre installazioni), Perzagno (1833/40), Iso\[?\] (1833/40).

Lo sviluppo dei trasporti marittimi a vapore favorì anche la commercializzazione degli orologi in Dalmazia e in nelle altre zone della costa adriatica orientale. Il Lloyd Austriaco nel 1837 avviò la linea Trieste-Cattaro con sette corse all'anno e fermate a Pola, Lussinpiccolo, Zara, Sebenico, Spalato, Curzola, Ragusa, Cattaro. L'anno successivo le corse divennero due nei mesi estivi e una in quelli invernali, per poi divenire una alla settimana dal 1845. Nel 1853 venne avviata la linea Dalmato-Albanese e nel 1861 quella Trieste-Durazzo61.

Ma tali miglioramenti appaiono insufficienti a spiegare, da soli, l'accelerazione -- osservabile a partire dagli anni trenta dell'ottocento - dell'espansione commerciale dei Solari lungo la costa dalmata. Essa, infatti, presupponeva una capacità produttiva altrettanto sostenuta, diversa da quella, necessariamente lenta, imperniata sulla forgiatura, il taglio e la levigatura manuali. Da questo punto di vista, quindi, l'espansione in Dalmazia testimonia probabilmente l'avvenuta acquisizione di nuove tecniche produttive basate sulle fusioni di ghisa (per i telai) e di ottone (per gli ingranaggi), con conseguenti semplificazioni, risparmi di tempo, possibilità di standardizzazione, miglioramenti qualitativi favoriti dalle proprietà dell'ottone nella fase di fusione e dalle sue caratteristiche di elevata resistenza meccanica, duttilità, malleabilità, autolubrificazione, resistenza alla corrosione.

Fig. 3 ― Nel catalogo della ditta F.lli Solari del 1906 sono elencate 55 Località istriane, con 58 installazioni.

A partire dalla metà dell'ottocento la crescita delle nuove installazioni in Istria, Dalmazia e Friuli si fece esponenziale. Il catalogo della Ditta Fratelli Solari del 1906 ne elenca 499, quantità che, pur scontando carenze anche rilevanti per i periodi più lontani, condensa grossomodo quanto accaduto nell'ottocento, anche se non consente di coglierne l'evoluzione. Le installazioni risultano concentrate per la maggior parte in Istria e nelle località della costa adriatica orientale (227, 45,49%), seguite dai territori corrispondenti all'attuale Friuli Venezia Giulia (222, 44,49%), e dalle altre regioni italiane (50, 10,02%)62.

Il successo commerciale dei Solari fu inoltre aiutato dall'alta affidabilità dei prodotti - sostenuta da una pronta ricezione delle innovazioni tecniche -, coperti per questo da garanzie di lunga durata, offerti a prezzi concorrenziali e a condizioni di pagamento dilazionate.

Nel 1867 lo "Stabilimento orologeria da torre di Leonardo Solari e figli di Pesariis", per esempio, installò sul palazzo delle Poste di Padova un orologio a quadrante trasparente risultato, come sostenne l'astronomo Enrico Nestore Legnazzi, delle «più moderne e precise regole dell'arte», in particolare dell'adozione dello scappamento a riposo o alla Scivil in cui «il regolatore ritornando dopo un'oscillazione alla posizione primitiva, invece di trovare un dente che gli si oppone, come nello scappamento a retrocedimento, incontra soltanto un arco concentrico alla sua corsa, su cui si muove senza resistenza, fino a che trova il dente che lo spinge per restituirgli la forza perduta [...] Questo semplicissimo congegno è ritenuto il migliore e viene prescelto soltanto negli orologi di precisione»63.

Fig. 4 ― Inserzione pubblicitaria pubblicata sul Il Piccolo di Trieste il 14.7.1923.

Fino alla fine dell'ottocento i contatti tra i Solari di Pesariis, di Pisino e la rete degli emigranti carnici continuarono a giocare un ruolo importante soprattutto nell'area istriana e Dalmata. In una lettera spedita da Spalato al Comune di Gorizia il 10 giugno 1887, Lorenzo Solari di Giacomo da Pesariis, trovandosi «da vari giorni qui in Dalmazia pel collocamento di più orologi, come pure stretto altri contratti» e stando per rientrare chiede un incontro per verificare l'interesse per nuovi orologi; poiché durante il rientro si fermerà a Pisino, chiede inoltre che la risposta gli sia indirizzata presso Antonio Solari orologiaio a Pisino64. In una inserzione pubblicitaria comparsa sul Narod di Spalato il 17 maggio 1884 si può leggere: «Il sottoscritto, essendo di passaggio per questa città, si permette di avvisare questo rispettabile pubblico che assumerebbe commissioni in orologi da Torre, come pure qualsiasi riparazione di simili orologi. Solari Lorenzo Orologiajo, premiato con medaglia d'argento all'Esposizione di Udine. Per ordinazioni rivolgersi presso il sig. Sebastiano Solari in Spalato»65.

Ma qualcosa stava cambiando, la rete di relazioni fondata sulla parentela allargata stava diventando stretta, il mercato in certe zone era ormai saturo, e sorse la necessità di costruirne una fondata su agenti e rappresentanti esterni. Nel 1893 sul Narod comparvero i primi annunci pubblicitari dell'«I. R. Privilegiato Orologiaio dell'I. R. Marina di guerra diplomato perfezionatore di Cronometri» Giovanni Bon, con negozio in piazza S. Michele di Spalato, che non mancò di evidenziale anche la sua qualifica di «Rappresentante della fabbrica di orologi da torre dei fratelli Solari»66.

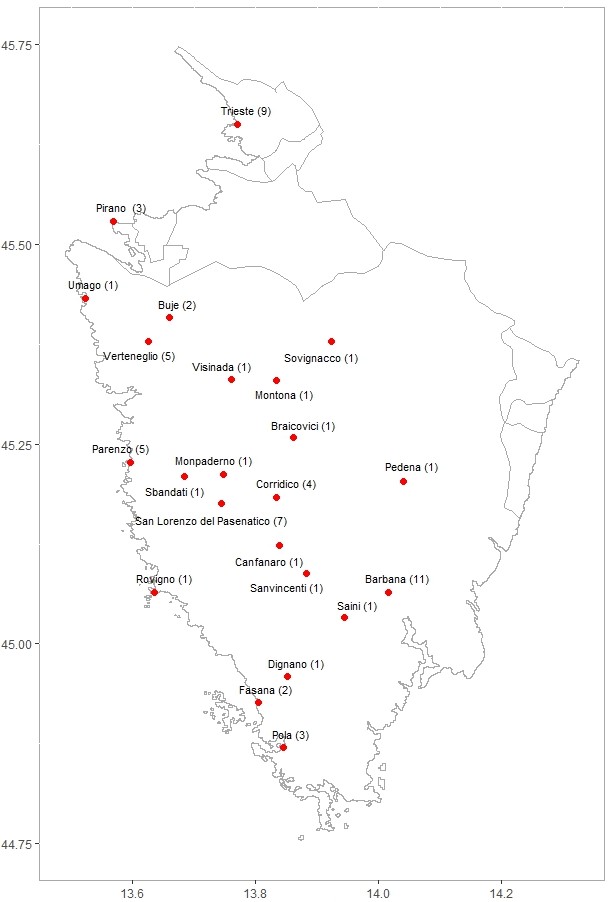

Fig. 5 ― I registri parrocchiali di Prato Carnico riportano, in due secoli ('700 e '800), 95 decessi di pesarini avvenuti in Istria e a Trieste: 64 nelle 23 località indicate nell'immagine -- tra le quali spiccano Barbana (con 11), Trieste (9), San Lorenzo del Pasenatico (7), Verteneglio (5), Parenzo (5) - e 31 genericamente in Istria.

Nel 1914 l'Antica Fabbrica Orologi da Torre Fratelli Solari pubblicò un nuovo catalogo contenete l'elenco di 549 installazioni67, contro le 499 elencate nel catalogo del 1906. La differenza dovrebbe corrispondere alle istallazioni eseguite nell'intervallo temporale che separa i due cataloghi. Si tratta di 50 nuove installazioni concentrate per la maggior parte in Friuli (23, 46,0%) e nel resto dell'Italia (21, 42,2%), mentre l'Istria e la Dalmazia pesano solo per il 12,0% (6). È probabile, quindi, che nel periodo 1906-1914 si fosse verificato un crollo del mercato istriano e dalmata, ormai saturo, compensato dall'espansione del mercato interno, nell'Italia centrale e meridionale in particolare68.

VI

I Solari si dimostrarono sempre pronti all'innovazione tecnica, guardando con attenzione ai centri in cui l'arte orologiaia era più diffusa, come Vienna, dove nella seconda metà del XIX secolo, anche grazie all'immigrazione di maestri orologiai svizzeri e francesi, raggiunse l'apice. Giovanni (Battista) Solari (1864-1930), figlio del Giovanni Battista morto a Parenzo nel 1879, svolse a Vienna un apprendistato sessennale - iniziato nel 1878, ad appena 14 anni - al termine del quale per ottenere il titolo di maestro orologiaio presentò alla commissione d'esame un orologio di precisione che all'epoca era noto come pendola viennese Biedermeier, ancor oggi funzionante. Le sue competenze vennero trasmesse alla generazione successiva dei fratelli Solari che all'inizio del novecento fu in grado di produrre gli orologi a pendolo di precisione richiesti dalle varie istituzioni pubbliche (Poste, Scuole, Ferrovie, Municipi). Lo stesso accadde negli anni successivi grazie ad Alfeo (1899-1984) e Ugo (1899-1981) Solari, che svolsero l'apprendistato a Torino, e a Remigio Solari (1890-1957), che si formò a Bologna.

La produzione degli orologi da torre che aveva caratterizzato l'orologeria pesarina nei secoli precedenti continuò anche nel novecento, ma non fu più esclusiva. A partire dal 1920-1930 -- grazie alla proprietà di un impianto di produzione di energia elettrica (turbina Pelton), sul rio Possal, nei pressi di Pesariis, e all'utilizzazione di macchine utensili elettriche - i Solari passarono dall'orologeria meccanica all'orologeria elettromeccanica. In particolare produssero impianti orari formati da un orologio madre che regolava, tramite impulsi elettrici a bassa tensione, altri orologi elettrici ricevitori (compresi gli orologi a scatto di cifre). Tale tecnologia venne applicata su tutta la rete ferroviaria italiana e ciò consenti ai Solari di diventare fornitori certificati delle Ferrovie dello Stato Italiano.

In tale contesto si affermano gli orologi monumentali a scatto di palette, i cui primi esemplari furono collocati nella nuova stazione di Santa Maria Novella a Firenze (1935). L'invenzione di questi orologi si deve alla genialità di Remigio Solari, che si estrinsecò anche successivamente con altre creazioni - come gli orologi a calendario perpetuo e gli impianti di teleindicazione. Nel secondo dopoguerra, questa nuova generazione di prodotti venne fabbricata nello stabilimento udinese della Fabbrica Orologerie Industriali Remigio Solari (FOIS) diretta da Fermo Solari (1900-1988).

-

Per il 1356 si veda Pietro KANDLER, Codice diplomatico istriano vol. 2: Dal 1300 al 1399, Tipografia del Lloyd Austriaco, Trieste, 1847, che in calce al doc. Anno 1386, 28 maggio, indizione X, Muggia, riporta un'annotazione di Vincenzo Joppi. L'addizione allo statuto triestino risalirebbe al 1352: «‹Orarium sive relogium›, Statuta Civitatis Tergesti, Addizione 1352, f. 327», in Gerhard DOHRN-VAN ROSSUM, L'histoire de l'heure. L'horlogerie et l'organisation moderne du temps, Maison des Sciences de l'homme, Paris, 2001, p. 137 e 401. Secondo Paolo Marz, che ha il merito di indicare con precisione la fonte, la delibera comunale andrebbe retrodatata al 1351 (anche se 164 addizioni in un solo anno sembrano eccessive): «Il Comune aveva deciso nel 1351 di dotarsi di un relogium seu par orarum. L'add. 164 agli stat. 1350 (c. 237r) aveva infatti imposto ai giudici del R 1-1351 di nominare, entro il mese di gennaio, una persona competente, con l'incarico di recarsi a fare acquisto dello strumento, con il potere di stipula entro il limite di spesa di 100 fiorini d'oro», Paolo MARZ, Le milizie del comune di Trieste dal 1300 al 1550, Del Bianco, Udine, 2002, p. 252-253. ↩

-

Sul primo orologio udinese si veda Davide DALLA PRIA, Borut ŽERJAL, Tommaso VIDAL, Daniele FAVRET, "Quia civitas nostra non bene stabat sine dicto horilogio. La prima torre dell'orologio di Udine (secoli XIV -XVI)", "Ce Fastu?", XCIII (2017), 1-2, pp. 49-74. ↩

-

Vincenzo JOPPI, Testi inediti friulani dei secoli XIV al XIX: raccolti e annotati da Vincenzo Joppi, Ermanno Loescher, Roma - Torino -- Firenze, 1878, p. 195; Davide DALLA PRIA, Borut ŽERJAL, Tommaso VIDAL, Daniele FAVRET, Op. cit., p. 60. ↩

-

Pietro KANDLER, Op. cit., doc. Anno 1386, 28 maggio, indizione X, Muggia. ↩

-

Giuseppe BIANCHI, Indice dei documenti per la storia del Friuli del 1200 al 1400, Municipio di Udine, Udine, 1877, p. 145. ↩

-

Dalla Pria et al., diversamente da Antonio Battistella e altri studiosi, ritengono che Giovanni canonico di Cividale, e Giovanni pievano di Codroipo siano due persone distinte, in quanto «In nessun documento dell'epoca da noi consultato Giovanni viene mai definito contemporaneamente pievano di Codroipo e canonico a Cividale», Davide DALLA PRIA, Borut ŽERJAL, Tommaso VIDAL, Daniele FAVRET, Op. cit., p. 51. ↩

-

IBIDEM. ↩

-

Riccardo PREDELLI, I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti, Deputazione Veneta di Storia Patria, Venezia, 1883, Tomo III, p. 289, doc. 250. ↩

-

ACCADEMIA DEI PLANOMACI, Biblioteca moderna ovvero estratti di libri nuovi e memorie storico-letterarie per servire di continuazione alle Novelle della repubblica letteraria stampata in Venezia, Sebastiano Coletti e Domenico Occhi, Venezia, 1765, v. III, p. 206. Il passo è tratto da «Essai sur l'Horlogerie ec. cioè Saggio sopra l'arte di costruir Orologi del Signor Ferdinando Berthoud. In Parigi appresso il Librajo Jombert 1763». ↩

-

Laurence FONTAINE, Histoire du colportage en Europe XV-XIX siècle, Albin Michel, Paris, 1993. ↩

-

«Durante tutta l'età moderna, il mercato tedesco di stoffe, spezie, frutta, vino e olio italiani prosperò grazie all'attività di commercianti che provenivano dalle alte valli della Savoia, del Comasco, del Trentino e della Carnia. Il vastissimo territorio che costituiva l'area di esportazione di questi prodotti era stato ripartito tra i mercanti di queste regioni a seconda delle tipologie merceologiche oppure per aree operative», Alessio FORNASIN, Ambulanti, artigiani e mercanti. L'emigrazione dalla Carnia in età moderna, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacampagna, 1998, p. 98. ↩

-

Si vedano le tabelle allegate all'articolo di Adelchi PUSCHIASIS, Note per ricerche sulla storia dell'orologeria pesarina, Monfalcone, 2019, scaricabile dal sito web www.alteraltogorto.org. ↩

-

Anche Capellaro, Cappellari, Cappellaro; d'ora in poi per uniformità verrà usata la variante Capellari. ↩

-

Nel settecento si sviluppò, infatti, anche una orologeria per interni o "domestica", destinata a non svilupparsi con altrettanta dinamicità, che finì per rimanere confinata in ambiti strettamente locali. ↩

-

Vieri DEI ROSSI, "Il primo horologgio da torre", in "Il Barbacian", LVII (2020), 2, p. 23-25. ↩

-

Gianfranco ELLERO, L'Orologio di Mortegliano, in Giuseppe BERGAMIN, Gianfranco ELLERO (a cura di), Mortean, Lavarian e Cjasielis, Società Filologica Friulana, Udine, 1993, p. 69-70. ↩

-

Alberto PERATONER, Documenti per la storia di Sappada/Plodn. 1295-1907, Associazione Plodar, Sappada, 2005, doc. n. 151 e 153. ↩

-

Tutta la documentazione su questa installazione è leggibile in Ranieri Mario COSSAR, "L'opera d'un orologiaio friulano a Salcano nel settecento (da documenti inediti)", "Ce Fastu?", a. 17 (1941), n. 4-5, p. 180-182. Gli originali sono conservati all'Archivio di stato di Gorizia (=ASG), Archivio notarile, Antonio Milost, Busta 41, Filza 270. ↩

-

Vito ZORATTI, Codroipo. Ricordi storici, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1978, p. 270. ↩

-

Mario DAL MAS, "Un'opera poco nota di Filippo Juvarra: il campanile del Duomo di Belluno", "Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura dell'Università di Roma", a. XVII - XVIII - XIX (1970, 1971, 1972), n. 97-114, p. 132. ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 2. ↩

-

Paolo LODOLO, Chel tic e toc... L'orologio della torre di Piazza Libertà a Udine, Chiandetti, Reana del Rojale, 2004, p. 44-45 e 96. ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 2. ↩

-

L'informazione si deve a Andrea Nicolausig, il quale ha proiettato la relativa documentazione nel corso di un intervento, intitolato L'orologio pubblico di Gradisca i documenti ritrovati, svolto il 7 dicembre 2019 a Gradisca d'Isonzo durante una giornata di studi rientrante nel progetto Gradisca -- Leonardo 1519-2019. La documentazione originale è conservata presso l'Archivio Storico Provinciale di Gorizia (=ASPG), Atti degli Stati Provinciali, Libro delle deliberazioni dell'ill.mo Public. Eseguite nelle Diete et a usus delli Anni dal 1736 al 1755, alle date del 7 marzo 1739 (delibera) e 3 giugno 1739 (contratto). ↩

-

Archivio Storico Comune di Maniago (=ASCM), Atti antichi, anni, B. 8 (1745-1749), c. 13r, c 36r. Si veda inoltre Giuseppe BERGAMINI e Paolo GOI, Il duomo di Maniago e le chiese minori, Lema Editrice, Maniago, 1980, p. 215. ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 3. ↩

-

IBIDEM, p. 2. ↩

-

Biblioteca Attilio Hortis di Trieste (=BCTS), Archivio Diplomatico, Procuratores generales et camerari, Registro 1747, p. 65. ↩

-

IBIDEM, p. 107. ↩

-

Giacomo BRAUM, I diari di Antonio Scussa: 1739-1749, Officine Grafiche della Editoriale Libraria, Trieste, 1931, p. 335 e 338. ↩

-

Giuseppe MAINATI, Croniche ossia memorie storiche sacro-profane di Trieste, IV, Tipografia Pigotti, Venezia, 1818, p. 255-256. ↩

-

Ettore GENERINI, Trieste antica e moderna ossia Descrizione ed origine dei nomi delle sue vie, androne e piazze, Tip. Editrice Morterra & Comp., Trieste, 1884, p. 405. ↩

-

«L'orologi di Trieste erano a 24 ore; nel 1747 fu rifatto alla francese a 12 ore, prevalendo il modo astronomico di calcolare il giorno da una mezzanotte all'altra, anzi che da un mezzogiorno all'altro; di che però nessuna legge od ordinanza o regolamento ci è mai accaduto di vedere o di udire», Raccolta delle leggi ordinanze e regolamenti speciali per Trieste pubblicata per ordine della presidenza del consiglio dal procuratore civico, Tipografia del Lloyd Austriaco, Trieste, 1861, Le misure, p. 3. ↩

-

Državni Arhiv u Rijeci (=DAR), Austrijska gradska uprava do 1797, HR-DARI-32 Općina Rijeka, Verb. cap. 26 ott. 1757. ↩

-

Robert PREDOVAN, Itinerari artistico -culturali di Fiume nella narrativa ramousiana, Tesi di laurea magistrale, Università degli studi di Fiume, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 2017/18, ↩

-

Giuseppe VIEZZOLI, "Contributi alla storia di Fiume nel Settecento (seconda parte)", "Fiume. Rivista della Società di studi fiumani in Fiume", XI-XII (1933-1934), p. 164. ↩

-

Archivio Storico della Città di Tolmezzo (=ASCT), Sezione antica, Atti del Magnifico Consiglio, 7. Libro delle pubbliche parti del Magnifico Consiglio di Tolmezzo (1759-1784), p. 56-57. ↩

-

ASCT, Sezione antica, Carteggio autorità varie, 29 Corrispondenza del gastaldo e giudici del Comune di Tolmezzo 1760-1761, Lettera di Giacomo qm Antonio Capellari Orologiaro datata Tolmezzo 19 gennaio 1760. ↩

-

Antonio DE COLLE, "Friulani del comune di Visignano", "Ce Fastu?", XXXVI (1960), 1-6, p. 186 e 192; purtroppo manca l'indicazione della fonte. ↩

-

L'identificazione in Bruno MACHIN, Orologiai a Pesariis dal 1700 al 1990, 2019. ↩

-

La definizione di «orologeria come pratica diffusa» compare in Bruno MACHIN, Breve cronistoria degli antichi orologiai pesarini 1695-1998, 2012. In tal modo può essere interpretato anche il passo «Pesarijs, i cui abitanti sono valenti artefici in fabbricare Orologi di varia mole, e maestria.», contenuto in Niccolò GRASSI, Notizie storiche della provincia della Carnia, Fratelli Gallici alla Fontana, Udine, 1782, p. 149. ↩

-

Državni Arhiv u Pazinu (=DAPA), HR-DAPA-4, Općina Novigrad, 243. Zapisnici sjednica (1773-1802), parte dell'11.06.1780, f. 104r, 104v. Si veda anche Bartolomio RIGO, Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, a cura di Jakov JELINČIĆ, Città di Cittanova e Archivio di Stato di Pisino, Novigrad-Pazin, 2010, p. 317. ↩

-

"Proto" cioè, secondo il Tommaseo-Bellini, «colui che è il primo in alcuna arte» o anche «capo d'una fabbrica qualunque», e professore, ovvero «colui che conosce a fondo un'arte o una scienza, e può in quella sentenziare». ↩

-

Per questa e per le altre indicazioni anagrafiche esposte nel testo si vedano le Genealogie pesarine composte da Adelchi Puschiasis, raggiungibili alla pagina web www.alteraltogorto.org/genealogie-pesarine.html. ↩

-

Archivio Storico Parrocchia di Turriaco (=ASPT), B. 51, Libro dei camerari della Veneranda chiesa di s. Rocco di Turriaco, f. 91v. Si veda inoltre Vittorio SPANGHERO, Campane e campanari del territorio di Monfalcone dal XVI al XXI secolo, Circolo Culturale e Ricreativo don Eugenio Brandl, Turriaco, 2001, p. 21, 93-94. ↩

-

Giuseppe BERGAMINI, "La Chiesa Parrocchiale. Appunti di storia ed arte", in AA.VV., "Romans. Cinque secoli di vita parrocchiale", Comitato parrocchiale e Istituto di Storia sociale e religiosa di Gorizia, 1984, p. 33. ↩

-

Egli, infatti, era figlio di Giacomo Solari (n. 1706) e Maria Capellari (1707-1749) figlia di Antonio. ↩

-

DITTA FRATELLI SOLARI, Ditta Fratelli Solari. Pesariis (Udine). Antica e premiata fabbrica di orologi da torre. Casa fondata nel 1725, Tipografia Giovanni Missio, Udine 1906, p. 22 (attestazione rilasciata dal podestà di Cherso il 16 agosto 1905). ↩

-

DAR, Mletačka uprava u Dalmaciji i Istri do 1797, Općina Cres, Zapisnici sjednica Općinskog vijeća (Libri consiliorum communitatis Chersi), Libro IX dei Verbali del Consiglio Comunale di Cherso (1770-1801), p. 85. ↩

-

Silvio MITIS, "Cherso ed Ossero sotto la Serenissima", estratto dagli "Atti e Memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria", VoL XlIV (1932), Stap. Tip. Coana & Figli, Parenzo, 1933, p. 40. ↩

-

DITTA FRATELLI SOLARI, Op. cit., p. 22 (attestazione rilasciata dal podestà di Pirano il 21 agosto 1905). ↩

-

Roberto STAREC, I "mistri della Cargna" in Istria (sec. XVIIXIX), in Cramars. Atti del convegno internazionale di studi Cramars. Emigrazione, mobilità, mestieri ambulanti dalla Carnia in Età Moderna, a cura di Giorgio FERIGO e Alessio FORNASIN, Arti Grafiche Friulane, 1997, p. 295-304, p. 300-302. ↩

-

Paolo ALBERI AUBER, L'orologio del timpano dell'Edifizio di Borsa a Trieste, ora Camera di Commercio, Trieste, 2002, scaricabile dal sito www.alteraltogorto.org; CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE, Il museo commerciale di Trieste, a cura di Guido BOTTERI, Dolina 2005, p. 81 (Catalogo del museo). ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 5. ↩

-

IBIDEM, p. 4. ↩

-

IBIDEM. ↩

-

CONSIGLIO DELLA CITTÀ DI TRIESTE, Verbali del Consiglio della Città di Trieste. Anno Decimosesto, Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico, Trieste 1876, p. 716. ↩

-

Gabriele BOSAZZI, La torre dell'orologio di Rovigno, manoscritto inedito. ↩

-

DITTA FRATELLI SOLARI, Op. cit., p. 22-23 (attestazione rilasciata dal podestà di Spalato il 9 gennaio 1906). ↩

-

Gazzetta di Zara, 29 dicembre 1840, n. 103, p. 412; lo stesso avviso continuerà a essere ripetuto per qualche tempo nei numeri successivi. ↩

-

Fulvio FARBA, "I collegamenti con Pola. Quando fioriva la marineria", "L'Arena di Pola", 31/01/1987, p. 5. ↩

-

Si veda la tabella riportata in Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 18. ↩

-

Enrico Nestore LEGNAZZI, Il nuovo orologio sulla posta e brevi cenni intorno al tempo medio, Tipografia Francesco Sacchetto, Padova 1867, p. 3 e 5. ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 5. ↩

-

IBIDEM, p. 7. ↩

-

IBIDEM ↩

-

DITTA FRATELLI SOLARI, Antica Fabbrica Orologi da Torre Fratelli Solari-Pesariis (Udine). Fondata nel 1725 - Premiata nelle migliori esposizioni, Tipografia Giovanni Missio, Udine, 1914, p. 29-54. ↩

-

Adelchi PUSCHIASIS, Op. cit., p. 7-8. ↩