Note sui Fratelli Solari di Pesariis

(1867-1907)

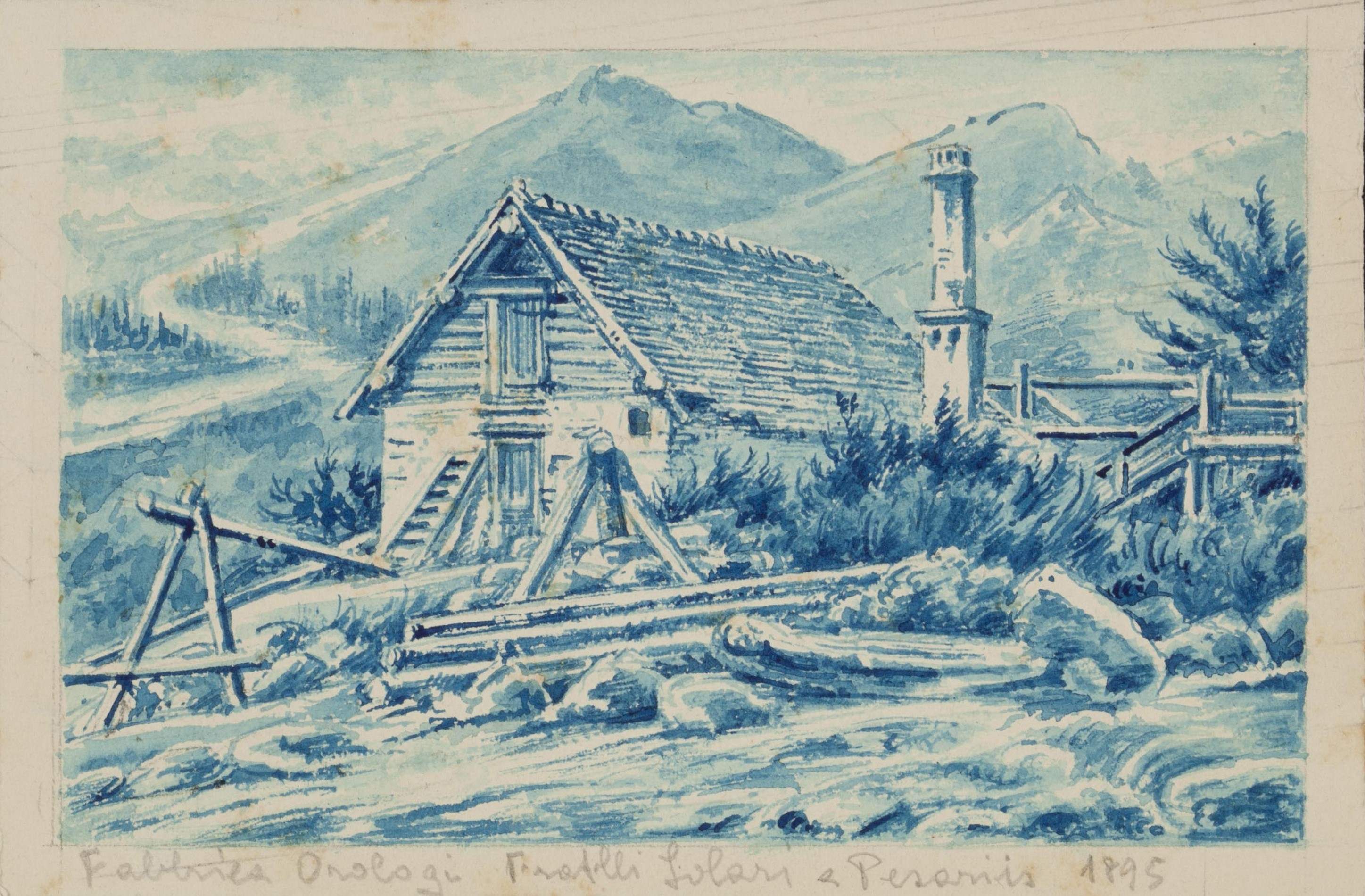

L'officina Solari di Pesariis nel 1895 (disegno di Antonio Pontini tratto dal sito web Catalogo generale dei Beni Culturali).

Introduzione

I periodici friulani (e non solo) dell'ottocento ― e altre pubblicazioni di vario tipo (guide, relazioni, prolusioni istituzionali, ecc.) dello stesso periodo ― contengono notizie sui Fratelli Solari, fabbricatori di orologi da torre di Pesariis, in numero che se non si può definire abbondante non è neppure scarso.

Consistono, per lo più, di brevi trafiletti informativi su nuove installazioni di orologi ― quasi sempre accompagnati da apprezzamenti sulla durata plurisecolare dell'azienda e l'ampiezza geografica del suo mercato ― che raramente si soffermano su altri aspetti.

Alcuni, però, si distinguono per ampiezza e densità informativa. Questo è il caso di due articoli trascritti in appendice.

Il primo, intitolato Orologi da torre dei fratelli Solari di Pesariis1, pubblicato nel 1869, si deve a Giovanni Falcioni, giovane ingegnere piemontese approdato a Udine nel novembre 1866 per insegnare meccanica al Regio Istituto Tecnico di Udine, appena istituito da Quintino Sella. In Friuli svolse un ruolo importante in ambito scolastico sia come docente (oltre che di meccanica, di disegno industriale, disegno topografico, estimo) che come direttore della Scuola normale femminile e della Scuola di Arti e Mestieri. A Udine fu membro di commissioni tecniche comunali e anche consigliere comunale, inoltre ebbe rapporti importanti col mondo imprenditoriale friulano in qualità di progettista e consulente nonché come organizzatore di esposizioni provinciali dedicate ad arti e industrie2.

Il secondo, intitolato L'antica fabbrica di Orologi da Torre dei fratelli Solari a Pesariis3, pubblicato quasi un quarantennio dopo, nel 1907, si deve al trentino Fortunato Fratini, medico, docente universitario, naturalista, divenuto nel 1892 Medico Provinciale di Udine, incarico che mantenne per ventuno anni. Anche la sua era una personalità poliedrica; autore di una notevole quantità di studi medici e scientifici, si interessava di agricoltura, di letteratura e componeva poesie, inoltre «Casa sua era un centro di cultura: la moglie, signora Anna Berton, era pur lei scrittrice; la figlia Carlotta, esperta e cultrice e conoscitrice di lingue straniere, coadiuvava con il padre nella traduzione in versi italiani di poesie tedesche, inglesi, francesi, norvegesi»4.

Il lavoro che segue ― in gran parte costruito intorno ai due articoli in questione ― è suddiviso in quattro capitoletti:

-

il primo prende spunto da due brevi citazioni, estrapolate da lavori non incentrati sui Fratelli Solari, per ipotizzare la quantità di orologi prodotti annualmente verso la fine dell'ottocento e il relativo rapporto con la manodopera impiegata.

-

Il secondo, partendo dall'articolo di Giovanni Falcioni, si sofferma sulle ricadute della visita di Giovanni Solari all'Esposizione universale di Parigi del 1867 e sulla percezione di mutamenti imminenti nel campo dell'orologeria, legati all'introduzione dell'energia elettrica.

-

Il terzo, incentrato sull'articolo di Fortunato Fratini, indugia sulla nuova "fabbrica" dei Fratelli Solari, costruita, accanto a quella precedente, agli inizi del novecento.

-

Il quarto, infine, cerca di chiarire cosa racchiudesse la sigla Fratelli Solari nel periodo considerato, ipotizzando la composizione delle varie compagini sociali succedutosi nel tempo secondo una logica di continuità parentale.

Fatturato e addetti alla produzione

Fatturato

Nel 1870 il «commendatore Eugenio Fasciotti prefetto della provincia di Udine», nel discorso di apertura della sessione ordinaria del consiglio provinciale, accennò alle dimensioni del fatturato realizzato nel decennio precedente dai Fratelli Solari.

I fabbricatori di Orologi da torre, fratelli Solari [...] senza l'ajuto di speciale istruzione, e guidati solo dal loro naturale ingegno, e dal buon volere, seppero tanto distinguersi per la solidità e la perfezione dei loro meccanismi, da vederli ricercati in Dalmazia, nell'Istria, e dopo il 1867, anco nell'Italia Meridionale. Uno di questi fratelli fu a spese della provincia mandato all'ultima esposizione universale di Parigi. In poco meno di un decennio essi hanno fatto, da soli, lavori valutati per in importo minimo di L. 60.000,005.

Ci si può chiedere quale rapporto esistesse tra le (non quantificate) installazioni realizzate in un'ampia area geografica (che, dopo la recente annessione al Regno d'Italia, si era estesa al meridione italiano) e la dimensione dei ricavi conseguiti in poco meno di un decennio (60.000 lire, negli anni sessanta dell'ottocento).

Per capirlo è necessario attingere ad altre fonti.

Il 28 aprile 1860 «l'artefice Giovanni q. Antonio Solari di Pesariis in Carnia» fece una dettagliata offerta commerciale al Comune di Monfalcone. Per l'installazione sul campanile della chiesa di Sant'Ambrogio, «alla più lunga» entro il mese di luglio di quell'anno (ovvero entro tre mesi), di un nuovo orologio da torre con telaio di centimetri 100 x 50 x 90h, ruote principali con diametro di 50 cm, scappamento allo Scivil («essendo questo riconosciuto il migliore di tutti e [...] adottato generalmente in tutte le macchine di precisione»), due indici (uno per le ore e uno per i minuti), garanzia di cinque anni rilasciata da persona «bennevisa e solvente», chiese 1500 lire austriache, aumentate a 2000 in caso di opzione per il battito anche dei quarti, da pagarsi metà alla consegna e il resto dopo un anno6.

I due valori indicati da Giovanni Solari equivalevano, all'incirca, a 1290 e 1720 lire italiane, rispettivamente7. Ipotizzando che il prezzo medio delle installazioni di orologi da torre realizzate in quegli anni si aggirasse intorno alla semisomma dei due importi esposti in quella offerta - cioè a 1500 lire italiane circa -, il fatturato di 60.000 lire corrisponderebbe al valore di 40 installazioni distribuite in un decennio scarso: quattro/cinque installazioni all'anno, quantità che appare (fin troppo) coerente con i tempi di consegna indicati nell'offerta stessa (3 mesi per un orologio, ovvero 4 orologi all'anno).

Il risultato può essere confrontato con gli impianti verosimilmente installati nel periodo 1906-1914 ― 54 in tutto, ovvero 9 all'anno8 ― e con la produzione annuale intorno al 1930, pari a 10, 12 unità9.

Addetti

In assenza di documentazione adeguata, non è semplice quantificare la forza lavoro impiegata nella produzione. Per trovare un'indicazione puntuale bisogna spostarsi di un ventennio.

La ditta Fratelli Solari di Prato Carnico tiene a Pesariis, frazione di quel comune, una fabbrica per orologi da torre nella quale per 298 giorni dell'anno trovano lavoro 5 operai maschi adulti. Per la forza motrice si fa uso di una ruota idraulica di 2 cavalli. Gli orologi vengono smerciati, oltre che nel continente italiano e Sicilia, nel Goriziano, in Istria, Dalmazia e Montenegro10.

Nel 1870-1890, per produrre circa 4/5 orologi all'anno, venivano impiegati cinque operai maschi adulti e 2 cavalli di forza idraulica. Negli anni trenta del novecento per produrne 10/12, con l'ausilio di otto cavalli di energia elettrica, gli addetti si aggiravano sulle 10/12 unità11.

Sembrerebbe, pertanto, che nel settantennio 1870-1930 alla variazione qualitativa degli orologi prodotti e all'incremento della forza motrice impiegata si sia affiancato un rapporto costante tra addetti e orologi ― un orologio per addetto. È una constatazione grossolana, che andrà indagata e chiarita.

Piccole imprese artigiane

Tuttavia questi indizi portano a immaginare le varie aziende Fratelli Solari succedutesi dalla seconda metà dell'ottocento alla prima guerra mondiale come piccole imprese artigiane, con una forza lavoro limitata legata da vincoli parentali, due cavalli di forza idraulica (saliti a 5 nel 1902), una produzione che dagli iniziali 4/5 orologi da torre all'anno si accrebbe fino a 9/10 unità agli inizi del novecento soprattutto per effetto di un corrispondente incremento della forza lavoro, un'area di mercato sempre molto ampia (Dalmazia, Istria, Friuli, Veneto, Italia centro-meridionale, Sicilia).

Le ricadute dell'esposizione universale di Parigi del 1867

La mostra dell'orologio destinato a Rovigo

A metà ottobre 1869 nell'androne di casa Cortelazzis, in via Cavour a Udine, venne esposto un orologio da torre destinato alla città di Rovigo.

La novità fu prontamente commentata da Giovanni Falcioni ― ingegnere, docente di meccanica presso il Regio Istituto tecnico ― sul Giornale di Udine del 16 ottobre12.

Si trattava di un orologio costruito dai Fratelli Solari di Pesariis con «tutte le migliorie che le condizioni moderne suggeriscono, specialmente nell'estetica e nella lavorazione dei metalli». Diversi accorgimenti minimizzavano gli attriti, altri salvaguardavano «la potenza d'oscillazione del pendolo durante la carica», e l'intero meccanismo si presentava «disposto con mirabile economia di spazio, entro uno svelto ed elegante castello di ghisa». Inoltre i ruotismi in ottone apparivano realizzati «con tanta precisione quanta se ne può desiderare, specialmente col soccorso d'una grande piattaforma, fatta costruire sul modello di una vista all'Esposizione di Parigi nel 1867 da uno dei fratelli, la quale taglia i denti lasciandoli perfettamente levigati»13.

Questa ultima considerazione tradisce il motivo della inusuale iniziativa. La visita all'esposizione universale di Parigi, infatti, era stata organizzata dalla Deputazione Provinciale di Udine. La possibilità di toccare con mano un orologio realizzato con strumenti e accorgimenti acquisiti, grazie ad essa, da un partecipante dava modo anche agli scettici di verificare le ricadute positive dell'iniziativa e la ragionevolezza della spesa sostenuta, intorno al quale, nel frattempo, si erano levate lagnanze e sospetti14.

L'Esposizione universale

La visita all'Esposizione Universale di Parigi da parte di artieri friulani fu concepita da Camillo Giussani ed esposta sulle pagine de L'Artiere udinese fin dal 186515. Trovò poi sponda nella Camera di Commercio e venne perorata dalla Società Mutua degli Artieri di Udine. Dopo qualche iniziale perplessità, la Provincia la fece propria nel 1867. Il 27 giugno il Consiglio provinciale approvò la proposta della Deputazione di estendere la platea dei potenziali partecipanti «agli artisti, artieri ed industriali» dell'intera provincia e le relative modalità di svolgimento (otto partecipanti guidati da un direttore; massimo 40 giorni di durata; rimborso spese di viaggio; diaria di 10 franchi a testa). Qualche giorno dopo venne diramato un avviso in cui si invitavano gli interessati a presentare domanda di partecipazione16.

Gli aspiranti furono una trentina tra i quali anche Giovanni Solari, appena rientrato dalla Dalmazia, che motivò la richiesta col desiderio di «acquistare sempre maggiori cognizioni nell'Arte di Oriuolajo [...] in cui ebbe la compiacenza di soddisfare alle esigenze di molti Municipii che lo onorarono di loro commissioni, come sarebbero quello di Zara, di Badia, di Chioggia, di Padova e di Udine, il che risulta dagli Attestati che si allegano, tacendo di molti altri»17.

Ai primi di agosto una apposita commissione selezionò gli otto artieri che, guidati dall'ingegnere architetto udinese Andrea Scala, direttore della spedizione, parteciparono alla visita, partendo da Udine il 13 agosto e rientrando il 23 settembre18.

Il viaggio di andata, in treno e ― da Susa a Saint Michel de Maurienne ― diligenza, fu cadenzato da soste a Milano, Torino e Lione, utilizzate «per visitare la principali fabbriche industriali di quelle laboriose e ricche città». Giovanni Solari ne approfittò per esaminare gli orologi di Palazzo dei Giureconsulti e del Duomo a Milano, l'orologio del Palazzo Municipale, costruito in Inghilterra, a Torino, e quello della Borsa a Lione.

Giunta a Parigi, la comitiva alloggiò all'Hotel Meublé, in rue S. Germain 163, non lontano dal Campo di Marte, sede dell'Esposizione19.

La "piattaforma" dentatrice

Quasi subito Giovanni Scala comunicò alla Provincia che gli artieri dimostravano la «più buona disposizione di apprendere e di economizzare in ogni spesa anche nel vitto, per tentativi di ottenere risparmio col quale acquistarsi qualche istrumento od utensile del proprio mestiere»20. Ai primi di settembre ribadì che essi erano «molto occupati nello studio dei varj oggetti che si trovano esposti nel grandioso fabbricato del Campo di Marte», e che si erano sottomessi «ad una rigorosa economia» in modo da poter prolungare il soggiorno e «far acquisto di utensili e parti per Macchine relative al loro mestiere». Inoltre, considerato che era già stato deciso di incrementare di 2000 lire lo stanziamento dedicato all'iniziativa, proponeva che la somma venisse corrisposta agli «otto artisti, onde potessero coll'importo di lire 250 l'uno, aggiungendo essi pure qualche somma, fare acquisto degli utensili o parti di Macchine che credono a loro necessarie, e che tanto sono desiderosi di possederle»21.

Nel resoconto entrate/uscite di Andrea Scala, si notano una uscita di 3,50 franchi rimborsati il 27 agosto «a Solari per libri di macchine», e il giorno successivo una spesa di 2,95 franchi per «vedere la fabbrica di Orologi»22.

Giovanni Solari aveva inoltre adocchiato una «Piattaforma, Macchina che serve a tagliare i denti alle ruote per Orologi da Torre», ma poiché il suo costo si era rivelato stratosferico («da due mila a tre mila Franchi») si sarebbe accontentato di rientrare a Pesariis col solo «desco o piatto, riservandosi poi di ordinare le parti rimanenti nel Stabilimento Tecnico Triestino del Signor Giorgio Strudolf»23. Però anche questa opzione si dimostrò esosa e venne scartata. Così chiese che le 250 lire a lui spettanti venissero versate «al sud.o Sig. Strudolf avendo già data al medesimo l'ordinazione dell'accennata Piattaforma, la quale verrà a costare senza confronto di meno di quella di Parigi, e sarà eseguita con tutta precisione, e di ciò il sottoscritto ne è sicuro giacché l'anno scorso nel medesimo Stabilimento fece acquisto di un Torno che agisce colla forza dell'acqua, il quale molto bene gli serve»24.

La fornitura della nuova macchina e la sua messa in funzione richiesero tempi molto brevi. Sempre nel 1867, infatti, i «fratelli Giovanni e Leonardo Solari» installarono «l'Orologio a quadrante trasparente a grande soneria»25 sul palazzo delle Poste di Padova, le cui ruote in ottone avevano denti «tagliati col mezzo di grande macchina divisoria, unico sistema per ottenere la massima precisione»26.

La dentatrice migliorò quindi la capacità produttiva dell'azienda sia in termini qualitativi che quantitativi, rendendo la realizzazione dei "ruotismi" più accurata e agevole. Ma fu subito usata anche ai fini promozionali.

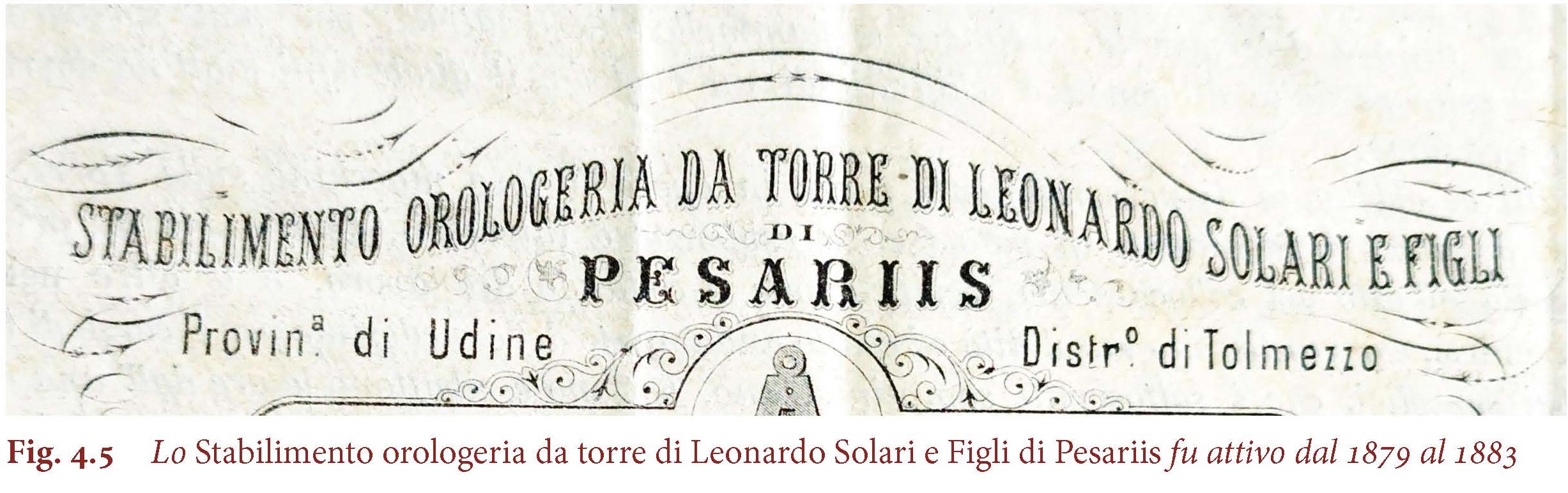

Nella brochure pubblicitaria dello Stabilimento orologeria da torre di Leonardo Solari e Figli di Pesariis, datata 1 luglio 1880, funge da prova di applicazione delle tecniche meccaniche più avanzate:

I sottoscritti, fabbricatori di Orologi da Torre [...] si posero in condizione di introdurre nella loro arte tutte quelle migliorie che la meccanica moderna suggerisce, vuoi in quanto concerne la perfetta lavorazione e scelta dei metalli, vuoi in quanto riguarda l'estetica dei singoli pezzi e dell'intera macchina, tanto più che vanno forniti pur anco di una grande piattaforma, di sistema perfezionato, per tagliare i denti delle diverse ruote dentate27.

Si trattò di un investimento decisamente azzeccato anche in termini di ammortamento, vista la lunga vita utile cui era destinata. A un certo punto, probabilmente negli anni venti del novecento, fu modificata in modo da farla muovere dalla corrente elettrica, ma continuò a funzionare fino al secondo dopoguerra e, una volta dismessa, non finì rottamata, in quanto, a oltre un secolo e mezzo dalla sua costruzione, continua a far mostra di sé al Museo dell'orologeria pesarina.

Pendoli a compensazione e scappamenti indipendenti dal peso

Prima del rientro a Udine, ciascun artiere stese un proprio "rapporto" sulla visita d'istruzione, che venne allegato a quello generale del direttore Andrea Scala28.

Giovanni Solari, nel suo, ripercorse sistematicamente tutte le sezioni dell'Esposizione, soffermandosi su quelle con orologi da torre. Egli giudicò particolarmente interessanti alcuni orologi esposti dalla Francia e dall'Inghilterra, mentre la Svizzera e i paesi dell'area tedesca, concentrati su altre tipologie di orologi, non esposero nulla di innovativo o degno di nota29.

Individuò alcune soluzioni, come «i Pendoli a compensazione, e li Scappamenti indipendenti dal peso principale della Macchina per mezzo del congegno a Rimontatore», che avrebbe introdotto nella sua officina, in quanto costituivano «delle grandi innovazioni e riforme nel ridurre più semplice e più preciso il meccanismo» degli orologi. Ma ritenne inadatto agli italiani, abituati a nominare prima le ore poi i quarti, l'uso di far battere prima i quarti e poi le ore e giudicò le bussole per perno con buco rotondo, generalmente adottate, inferiori a quelle con foro quadrato da lui usate, che diminuivano gli attriti e condensavo meno olio e sporco nei punti in movimento. Inoltre, rimase meravigliato da un meccanismo in grado «di far battere le ore ed i quarti da grossi battenti mediante il filo elettro magnetico», che studiò e si impresse bene in mente, ravvisando la necessità «di fare degli studi dettagliati sulla applicazione e forza dei fili elettrici».

Grazie alla visita all'Esposizione Universale Giovanni Solari riuscì, insomma, a farsi un'idea del livello raggiunto dall'orologeria da torre in Europa, a individuare alcune innovazioni significative e, soprattutto, a rapportare il grado delle sue conoscenze e capacità tecniche con quelle degli altri produttori. Dalla sua relazione finale si ricava la sensazione che si fosse mosso con agio, in un territorio che padroneggiava pienamente.

L'elettricità

All'Esposizione parigina, come si è visto, Giovanni Solari osservò, con meraviglia e interesse, un dispositivo per la regolazione elettrica dei rintocchi dell'ora. L'anno successivo ebbe occasione di riconsiderare, in una veste particolare, le prospettive aperte dall'impiego dell'elettricità nell'orologeria. Fu infatti chiamato a far parte del Giurì per la classe V (Meccanica di precisione e fisica) dell'Esposizione Artistico-Industriale provinciale realizzata a Udine nell'agosto 1868.

Tra gli oggetti esposti venne premiato un Pendolo oscillante con apparato elettro-motore, realizzato da Edoardo Oliva30. Si trattava dell'opera di un giovane autodidatta che «senza ajuti di sorta, senza aver avuto una educazione né classica né tecnica, colla sola forza dell'operosità, del sagrificio e di un distinto ingegno meccanico» era riuscito «a costruire un apparato dove c'entra l'azione della pila, l'elettro calamita» capace di «imprimere delle oscillazioni sensibilmente isocrone ad un pendolo con un sistema d'interruzione elettrico diverso dai sistemi ordinari»31.

L'argomento era già stato trattato da Giovanni Falcioni in un articolo apparso sul Giornale di Udine il 16 giugno 1868, nel quale descriveva un orologio ― esaminato «nel ben fornito ed elegante negozio d'oriuloria del sig. G. Ferruccis» in via Cavour a Udine― «in cui la forza che mantiene nel pendolo la continuità di moto è l'elettro-magnetica, invece dell'elasticità d'una molla o dell'energia d'un peso: da ciò il nome di oriuolo elettrico»32.

L'orologio in questione si presentava meccanicamente ben costruito, con una complicazione non molto dissimile da quella dell'orologio ordinario33. In compenso necessitava di una manutenzione decisamente più semplice e meno dispendiosa, «non occorrendo di essere montato e lubrificato, bastando che le pile elettriche sieno riattivate un pajo di volte all'anno al massimo». Inoltre poteva essere «ermeticamente chiuso, salvandolo dalla polvere e dalle altre cause di deperimento, come sono l'umido e quindi l'ossidazione», e anche gli accorgimenti per compensare le variazioni di oscillazione del pendolo erano più semplici. L'unico ostacolo era rappresentato dal prezzo «per ora piuttosto elevato, un poco forse pella novità e pella vendita ancor ristretta, un poco per monopolio di fabbricazione». Tuttavia se impiegato «in pubblici stabilimenti e pubbliche piazze, incontestabilmente sarebbe fin d'ora l'orologio più economico e più utile [...] perché con un solo orologio centrale fornito di pile, si può, mediante un filo analogo al telegrafico, comunicar la corrente a qualsiasi altro numero di altri orologi, che avrebbero il non lieve vantaggio di non abbisognare mai la presenza d'alcuno, e di segnare tutti la medesima ora». Suggeriva pertanto di intervenire subito, collocando un «poco per volta nei varii punti della città e pubblici stabilimenti siffatti orologi, dipendenti da un solo stabilito o al palazzo civico o al R. Istituto Tecnico». Le prime installazioni di quel tipo erano state realizzate in Baviera nel 1839 e a Londra nel 1840, mentre a Parigi figuravano in tutte le stazioni delle strade ferrate e molte si contavano «in Belgio ed Olanda, e Lipsia, dopo il 1850, non conta più orologi pubblici che non sieno elettrici: la altre grandi città di Germania le tengono dietro».

Nell'aprile del 1869 il Giornale di Udine pubblicò una lettera dell'«Oriuilajo della Marina Reale» Giuseppe Kohlschitter ― ritenuto uno dei più validi specialisti italiani di orologeria dell'ottocento34 ― in cui si esprimeva molto favorevolmente riguardo ad alcuni orologi elettrici di Giacomo Ferruccis35.

Giovanni Falcioni ritornò nuovamente sull'argomento il 1 settembre 1869, nell'articolo, già citato, sull'orologio destinato a Rovigo36, osservando che i Fratelli Solari, dietro suggerimento dell'orologiaio Giacomo Ferruccis, che li rappresentava in Udine, si erano detti disposti «a munire i loro orologi dei così detti punti di contatto, onde trasmettere per via elettrica la medesima ora ad altri quadranti posti vuoi nelle chiese o su altre torri, vuoi in pubblici uffici, stabilimenti, scuole ecc. e tutto ciò con piccola spesa»37.

Proprio in quegli anni Giacomo Ferruccis (Ferrucci) fondò anche una «Fabbrica privilegiata di apparati telegrafici a compressione d'aria»38. Nel 1872 vinse una medaglia d'argento all'Esposizione regionale agricola, industriale e di belle arti di Treviso sia per i suoi congegni a pressione d'aria che per «orologi elettrici di grande smercio, vantaggiosi per la loro semplicità ed esattezza d'andamento»39. Nel 1873 partecipò all'esposizione di Vienna con «un orologio elettrico d'un lavoro tutto muovo» dotato di «una Pendola a compensazione, di sua invenzione, che rende superflua l'operazione del caricamento, effettuandosi questa, per mezzo della compressione dell'aria per modo che entrando una sol volta al giorno nel locale in cui è applicato l'orologio, col semplice aprire la porta lo si carica»40.

A settant'anni dall'invenzione della pila, insomma, la tecnologia per l'applicazione dell'energia elettrica all'orologeria era ben conosciuta anche in Friuli, e appariva alla portata sia di autodidatti che di professionisti. Ormai i ritmi della sua diffusione nel settore degli orologi da torre e pubblici erano condizionati più da fattori economici ― come i costi di impianto e le caratteristiche della domanda, ancora confinata alle grandi città e centrata su impianti di ampie dimensioni ― e culturali (cautela verso il nuovo), che da difficoltà tecniche.

Pertanto, vista l'alta richiesta di singole installazioni polverizzate su un'area molto estesa che i Fratelli Solari erano in grado di soddisfare, non stupisce che la collaborazione con Giacomo Ferruccis, auspicata da Giovanni Falcioni, sia rimasta una mera ipotesi41.

Le prime evidenze di orologi elettrici costruiti a Pesariis si avranno solo negli anni trenta del novecento, quando l'elettricità non era più una novità e la domanda di orologi elettromeccanici era elevata e in continua espansione.

Le officine

Nell'aprile 1907, Fortunato Fratini, medico provinciale di Udine, trovandosi per motivi professionali a Prato Carnico, decise di «fare una visita accurata» alla nuova fabbrica dei Fratelli Solari, «attratto dalla fama e dalla speciale importanza tecnico-igienica, nonché storica e patriottica» dell'azienda42.

L'officina vecchia

L'officina vecchia, «chiusa e quasi cadente», collocata «a circa 100 metri più in su dell'attuale, nella valle del rio Possal», utilizzata come magazzino, gli apparve prossima a trasformarsi in «un mucchio di rovine» a meno che «la pietà dei nepoti» non fosse intervenuta «con qualche provvidenziale puntello»43.

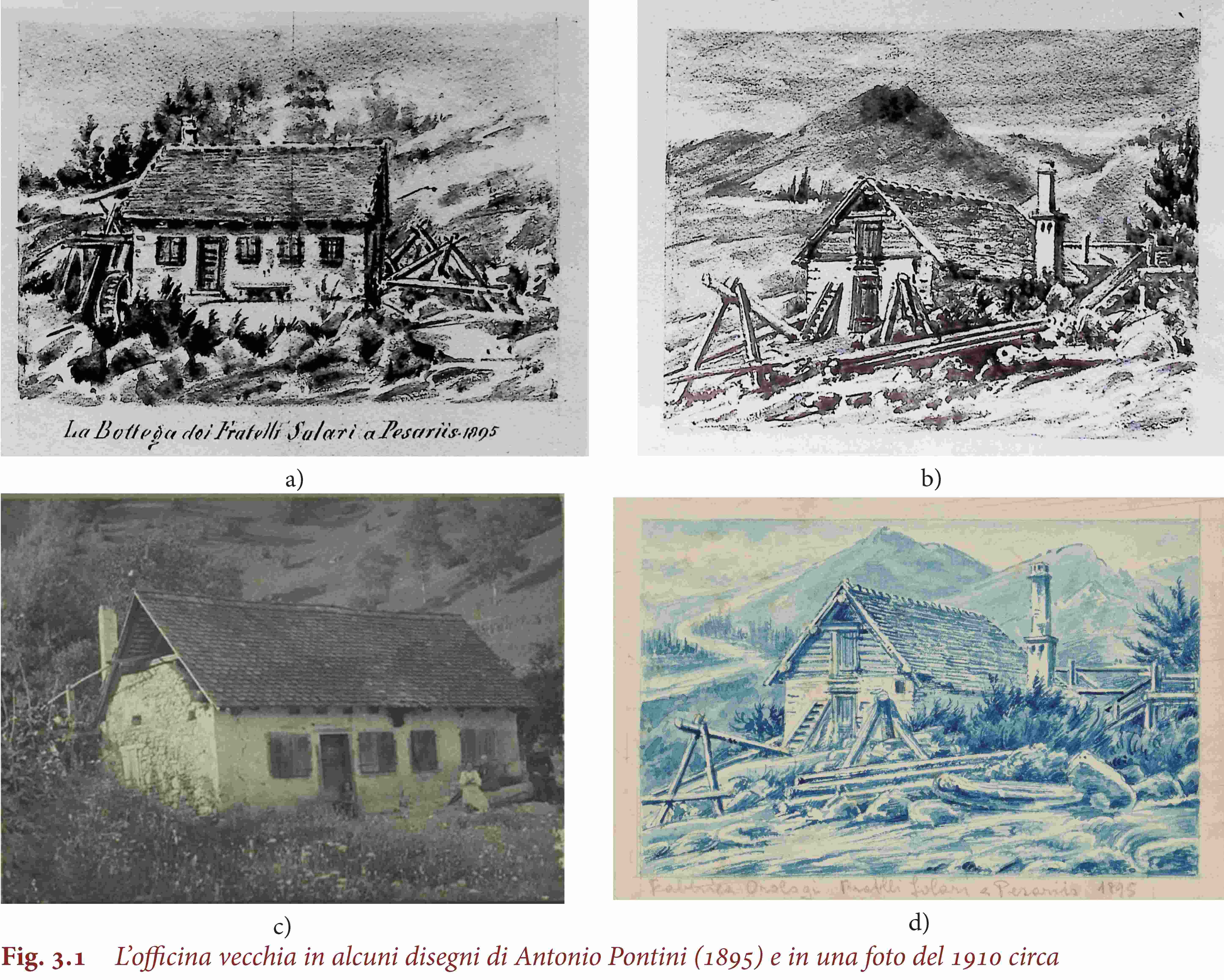

Alcuni schizzi di Antonio Pontini (Fig. 3.1 a, b, d) la raffigurano com'era nel 1895, logorata ma ancora utilizzata. Piccola, con il piano terra sormontato da un tetto spiovente sufficientemente elevato da consentire l'uso della soffitta, accessibile da fuori con una scala rimovibile. Affiancata sul retro, probabilmente in corrispondenza del forno per le fusioni, da un grande camino, e munita di una ruota idraulica, con canale di derivazione dell'acqua del vicino rio Possal, sorretto, più a monte, vicino alla presa, da una impalcatura in legno dalla quale sembra biforcarsi in due rami: uno diretto verso la ruota con sbocco a valle dell'entrata principale, l'altro disteso lungo il lato retrostante, oltre il camino, con sbocco sul rio Possal in prossimità di due grandi cavalletti e di una barriera di contenimento orizzontale costruiti con taglie.

In una fotografia (Fig. 3.1, c), conservata al Piccolo Museo della casa carnica di Casa Bruseschi, appare cadente, priva di ruota idraulica e di strutture di derivazione, evidentemente chiusa da tempo, con lo spazio antistante all'ingresso sgombro e la zona di uscita del canale d'acqua riconquistata dall'erba. L'abbandono doveva risalire a qualche anno prima, in coincidenza con l'entrata in funzione della "officina nuova". La fotografia potrebbe, quindi, raffigurare quanto visto da Fortunato Fratini nel 1907 o, più verosimilmente, la situazione di qualche tempo dopo.

La storia di questo edificio rimane ancora da ricostruire.

Nel Catasto austriaco, censo provvisorio del 1815, Antonio Solari q. Giacomo figura proprietario di una Casa di propria abitazione con bottega, edificata sulla particella 1007 del Comune censuario di Pesariis44. Ma si tratta una "bottega" situata all'interno dell'abitato.

Nel 1899, in una nota di rettifica al «catasto austriaco del 1813, Dipartimento di Passariano», la particella 148 del Comune censuario di Possal «viene definita "officina meccanica ad acqua"», mentre nel registro proprietà la partita n. 518, situata «sull'argine destro del rio Possal, a circa 200 m. dalla strada statale attuale, verso nord» è descritta come «officina d'orologiaio con motrice ad acqua, Solari Antonio e Mattia fu Leonardo»45.

Alla fine dell'ottocento, quindi, l'"officina vecchia" apparteneva ai figli di Leonardo Solari (fratello e socio del Giovanni che visitò l'Esposizione di Parigi del 1867) deceduto nel 1883, i quali probabilmente l'avevano acquisita per devoluzione ereditaria. Da qui bisognerà partire per approfondire le ricerche.

Si sa, inoltre, che nel 1868 i Fratelli Solari producevano orologi in una «fabbrica, munita d'un motore idraulico»46, e che, come già riferito, la potenza di quest'ultimo nel 1890 corrispondeva a 2 cavalli e nel 1902 a cinque47.

In questa officina, verso la fine dell'ottocento, venivano prodotti orologi complessi, in grado di automatizzare compiti tradizionalmente affidati ai campanari.

Per esempio un corrispondente del Giornale di Udine, celato dal significativo pseudonimo Fuina, in un articoletto pubblicato il 31 gennaio 1890, riferendosi a Pesariis, precisa che «il nuovo orologio, costruito e collocato a posto dalla Ditta fratelli Solari, oltre di battere e ribattere le ore, battere i quarti, suona la sveglia la mattina, il mezzodì, l'entrata e l'uscita dalle scuole, a l'ora di notte con cinquanta colpi di martello su ciascuna delle quattro campane»48.

La cosa non doveva essere molto comune nelle piccole località, se, ancora qualche anno dopo (1893), scatenava l'ironia di un altro commentatore a proposito del nuovo orologio di Villalta:

A Villalta sempre cose grandi: un campanile che tocca le stelle, campane come quelle del Duomo di Udine, e adesso un orologio monstre. Figuratevi che oltre le ore e i quarti suona la sveglia con tre campane alle 2 del mattino, avverte che la zuppa è pronta a mezzogiorno e chiama a ritirata alle nove di sera, di più suona scuola con due campane alle 9 ant. e alle 2 pom. È opera dei fratelli Solari di Pesariis cargnelli come vedete, che però si hanno fatto onore. Unico appunto sarebbe che la soneria è troppo lenta e anziché destar allegria sarebbe indicata come soporifero, ma in un paese così sveglio, progressista, non istà male per equilibrar le cose49.

L'officina nuova

Nel 1907

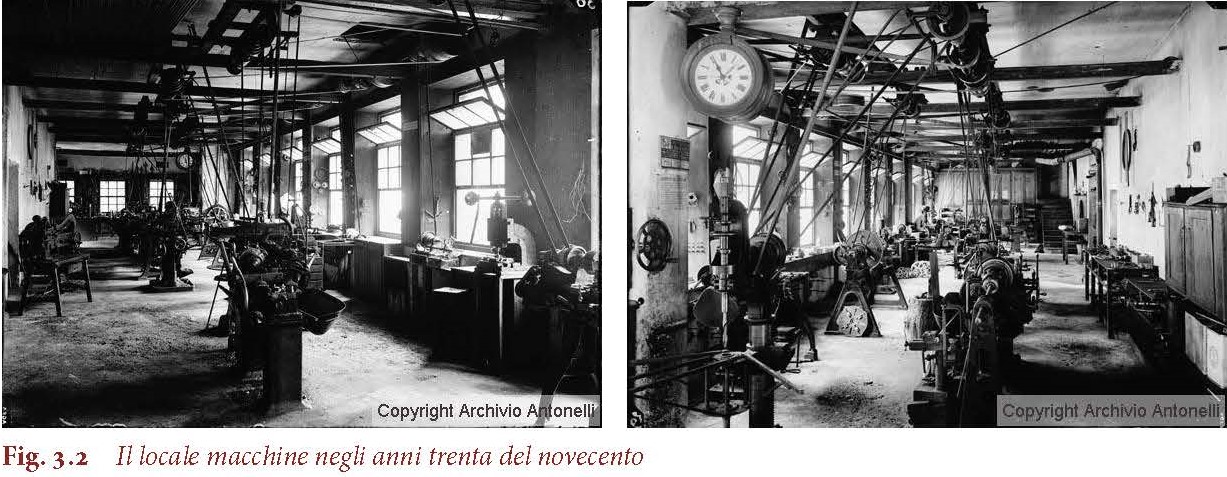

L'officina "nuova" visitata da Fortunato Fratini ― costruita per sistemare adeguatamente nuove «macchine di precisione, ed atte a compiere il lavoro in un tempo molto breve» ― era strutturata su due piani: «uno terreno dove si trovano la fonderia, la ruota idraulica e il bagno; l'altro sarebbe il primo piano ma, essendo la fabbrica su terreno pendente, vi si entra dalla strada ad oriente, come se esso pure fosse un piano terreno, e contiene le macchine».

Il locale macchine aveva otto grandi finestroni ― con addossati i banconi da lavoro, occupati da morse e macchinari ― e quattro sfiatatoi. Una zona apposita ospitava una fucina per fabbro, con incudine e ventilatore; nello spazio centrale trovavano posto una stufa parigina e diversi tavoli con orologi di varie dimensioni in costruzione. In alto, lungo le pareti, si vedevano sei alberi di trasmissione con le cinghie scendenti al piano sottostante per agganciarsi all'albero della ruota idraulica.

Le macchine consistevano in «un tornio potente e preciso per tornire ottone, ferro, acciaio; un trapano con morsa accoppiata; una piattaforma divisoria per frezare gli ingranaggi in ottone ed in acciaio». Alla fresa stava lavorando un ragazzo «figlio di uno dei proprietari, il quale in breve tempo sotto i mei occhi frezò (ossia preparò scavandone i solchi intermedi) gli ingranaggi tutti di una grande ruota in ottone»50.

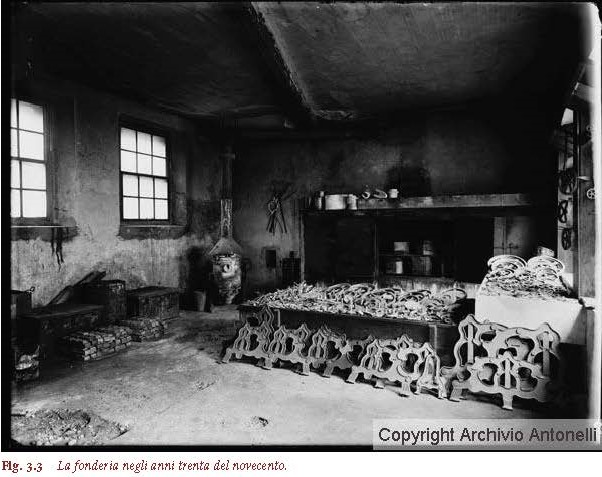

La fonderia, che occupava gran parte del piano terra, consisteva in un forno speciale in mattoni comuni e refrattari; appesi alle pareti si vedevano svariati modelli in ottone di ruote e di boccole. La terra argillosa per gli stampi proveniva da Nimis.

La ruota idraulica, collocata in apposito locale separato dalla fonderia, costruita parte in ferro e parte in legno, in modo da poterla liberare più facilmente dal ghiaccio, era «mossa dall'acqua del rio Possal condottavi con apposito canale». Per curare «la buona igiene» il locale ospitava anche una doccia, con acqua «sempre molto fredda», usata dai Solari «a scopo di pulizia», per «mantenere forti e resistenti le fibre dei loro sani organismi».

La descrizione di Fortunato Fratini trova una corrispondenza quasi alla perfetta in alcune fotografie scattate da Umberto Antonelli un trentennio dopo (Fig. 3.2, 3.3). Apparentemente tutto era rimasto immutato, tranne forse il numero delle macchine, che a inizio novecento erano essenzialmente tre (tornio e dentatrice, acquistati a Trieste nel 1866-67, e trapano con morsa) e il tipo di forza motrice, passata in tutto o in parte da idraulica a elettrica.

Il completamento e la messa in funzione della nuova struttura dovettero avere una certa risonanza in Carnia, tanto da attirare l'attenzione del mondo scolastico. Infatti il 21 luglio 1907, a conclusione dell'anno scolastico, di buon mattino, «alunni ed alunne della classe 6.a mista, accompagnati dal loro maestro Sardo Marchetti», stipati su una giardiniera, partirono in gita da Tolmezzo alla volta delle miniere di Cludinico e della «fabbrica di orologi dei Fratelli Solari di Pesariis»51.

Giunta la comitiva a Prato Carnico fu fatta segno a speciali simpatie, poiché la conduceva il Marchetti che insegnò colà per oltre quattro anni, lasciando si sé un eccellente ricordo. A Pesariis, dove arrivò verso il mezzogiorno, la comitiva ebbe pure un'accoglienza festosa. Il maestro locale sig. Giuseppe Gonano, con squisita cortesia aveva preparato un modesto banchetto che fu ravvivato dalla cordialità fresca e sincera della sua famigliola, da canti e da brindisi. Il Signor Giovanni Solari fu lieto poi di condurre maestro e alunni nella sua rinomata fabbrica, dove con parola accessibile, spiegò il funzionamento dei vari meccanismi, mettendone qualcuno in azione; mise in movimento un nuovo orologio a due quadranti e soneria che per la sua bellezza e precisione fece restare tutti ammirati52.

Proprietà e costruzione

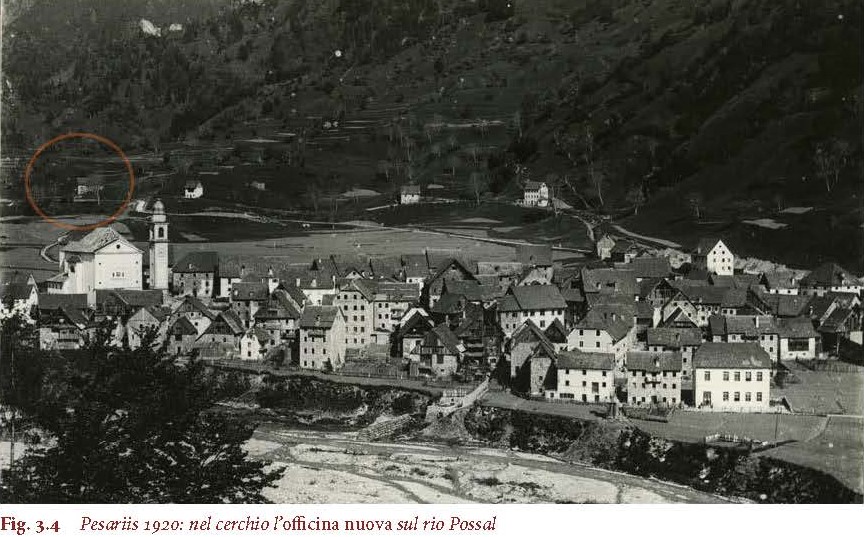

Si sa che nel 1903, alla sinistra del rio Possal, nei pressi dell'incrocio con la strada detta dei Plans, esisteva già un opificio meccanico ad acqua di proprietà di Osvaldo Gonano q. Giovanni53.

Il 21 agosto 1903 quell'edificio venne acquistato da una cordata composta da due distinti gruppi di fratelli54: a) Giovanni Battista, Antonio e Giacomo Solari, figli del Giovanni in visita a Parigi nel 1867, tutti e tre orologiai; b) Leonardo Luigi, boscaiolo, e Osaino, falegname, Solari, figli di Leonardo Solari e Maria Palman.

Colpisce che i due gruppi operassero in settori completamente diversi, e che quindi ciò che li univa avesse anche finalità diverse.

Da questo punto di vista, infatti, un'alleanza del primo gruppo con Mattia e Antonio Solari, figli di Leonardo, orologiai, proprietari dell'officina vecchia nonché cugini di primo grado, sarebbe apparsa quasi naturale.

Per quanto riguarda il secondo gruppo alcune annotazioni di Leonardo Luigi, riportate da Bruno Machin, suggeriscono che per intervenire nell'acquisto si fosse fatto finanziare dal fratello Giacomo, fabbro ferraio («Pesariis li 2.8.1903. Io sotto firmato confesso quest'oggi di avere ricevuto del fratello Luigi lire .100. dico cento per conto dovutomi sulla oficina posal»)55. Invece Osaino, falegname, morì pochi mesi dopo la sottoscrizione del contratto d'acquisto, lasciando la moglie Dorotea Palman con cinque figli da crescere56.

Comunque sia i tempi di costruzione del nuovo edificio, che avrà forse assorbito attrezzature e arredi di quello acquistato da Osvaldo Gonano, e altri provenienti dall'officina vecchia, non dovettero dilungarsi oltre il 1906.

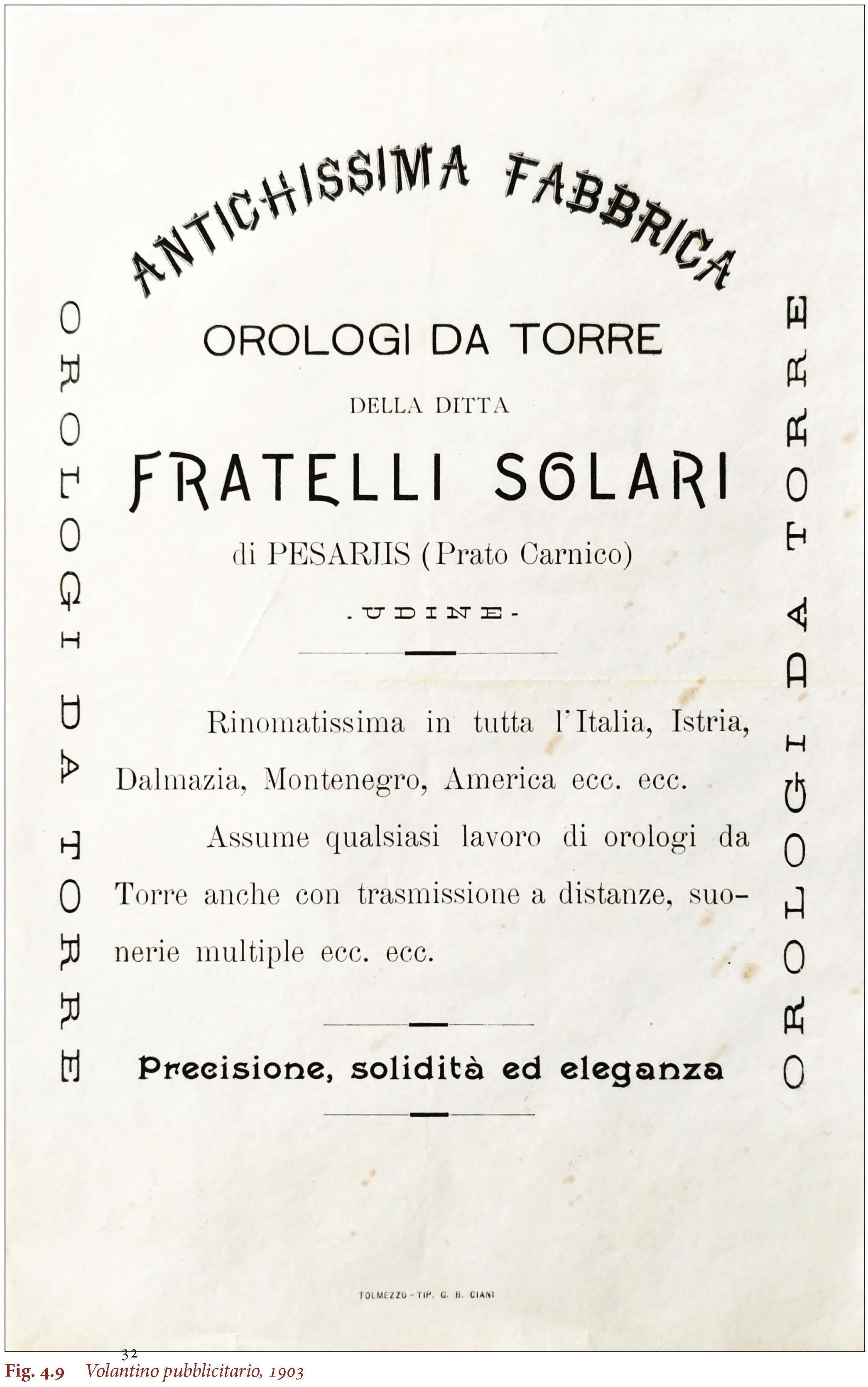

I cataloghi

In quell'anno venne infatti pubblicato un ampio (e famoso, in quanto corredato da un elenco di circa cinquecento installazioni) catalogo della Ditta Fratelli Solari. Pesariis (Udine). Antica e premiata fabbrica di orologi da torre. Casa fondata nel 1725, espressione, in altra forma, del percorso avviato con l'edificazione dell'officina nuova.

Grazie al «motore idraulico» e a «tutti i macchinari suggeriti dalla moderna meccanica» di cui era dotata, l'azienda assicurava di essere in grado «di fornire entro due mesi dalla definitiva ordinazione qualsiasi macchina anche nel caso che il magazzino dovesse essere momentaneamente sprovvisto»57.

La descrizione generale delle macchine non si discosta molto da quella contenuta nella brochure pubblicitaria dello Stabilimento orologeria da torre di Leonardo Solari e figli di Pesariis del 1880. Scappamento ad ancora di Graham, movimento costante durante la ricarica, quadrante interno, possibilità di segnare l'ora su più quadranti, sono pressoché identici.

Maggiori variazioni si notano nei materiali impiegati. L'uso opzionale del bronzo è limitato ai cuscinetti (mentre in precedenza era previsto per la ruota di scappamento, e opzionalmente per le altre), quello della ghisa al castello (in precedenza poteva opzionalmente riguardare tutte le ruote). Accanto al pendolo ordinario, viene ora prevista la possibilità di scegliere il pendolo a compensazione.

Le condizioni di vendita prevedono un pagamento «in due o più rate, da convenirsi, senza interessi, la prima delle quali sarà, versata dal Committente appena avvenuto il collaudo dell'orologio, che seguirà entro tre giorni dal suo regolare funzionamento. Le rimanenti rate verranno spedite a domicilio della Ditta all'epoca stabilita. In caso di ritardo ai pagamenti, decorrerà subito l'interesse del 5%». Le forniture sono coperte da garanzia di 10 anni.

Infine vengono indicati i nomi di due rappresentanti: Giuseppe Solari (Via 27 luglio 47, Messina) per la Sicilia; Giovanni Solari, Orologiaio in Pisino, per l'Istria e la Croazia.

Nel 1914, alla vigilia della grande guerra, venne pubblicato un nuovo catalogo, con questa giustificazione:

Benché il nostro ultimo catalogo conti pochi anni di vita, ci troviamo oggi nella necessità di pubblicare una nuova edizione, per informare i nostri egregi Clienti dei costanti perfezionamenti che abbiamo apportato alla nostra produzione. Le nostre macchine, che costruiamo sempre su più vasta scala, rappresentano quanto di meglio e di più accurato produca l'orologeria moderna, grazie al perfetto impianto dei più recenti macchinari di cui abbiamo dotato la nostra Fabbrica ed all'annessa Fonderia, la quale ci offre il modo di ottenere prodotti superiori ad ogni altro per precisione e bontà di materiale58.

Il riferimento alla produzione su larga scala forse indica che una parte della produzione, probabilmente quella più seriale, non era in connessione diretta con gli ordini, ma veniva immagazzinata. La descrizione delle macchine non si discosta molto da quella di otto anni prima. Cambiano alcune condizioni di vendita, e la garanzia viene ora estesa a ben 12 anni. Come rappresentanti figurano ora Giovanni Solari orologiaio di Pisino per l'Istria, la Croazia e la Dalmazia, e Tomaso Marchese, orologiaio di Popoli, per gli Abruzzi.

Le ditte

Uno sguardo alle origini

Il 12 dicembre 1812, Leonardo del fu Lorenzo Cleva, ufficiale aggiunto di stato civile a Pesariis, si recò nella casa detta di Toniut dove riconobbe «il cadavere del fu Antonio olim Giacomo Solaro, di professione orologiaro dell'età d'anni settanta quatro morto li undici del suddetto mese di dicembre all'ora quinta pomeridiana». Con lui, sottoscrissero l'atto di morte anche «domino Mattia quondam Giacomo Machin detto da Palump dell'ettà d'anni sessantasette, professione orologiaro, e domino Giacomo di Leonardo Cleva detto vans dell'ettà d'anni ventisette professione murero»59. Il defunto era il capostipite dei Solari orologiai di Pesariis, erede e continuatore dell'attività esercitata dal nonno materno Antonio Cappellari e dagli zii Giacomo, Osvaldo e Mattia Cappellari60.

In quel periodo c'erano diversi artigiani pesarini dediti all'arte orologiaia, come suggerisce l'intervento, nella composizione dell'atto di morte di Antonio Solari, di Mattia Machin da Palump, costruttore nel 1780, assieme a Giovanni Battista Cappellari, dell'orologio del campanile di Visignano61. Manca tuttavia un quadro ben delineato: non si conosce bene nemmeno il loro numero e il tipo di produzione a cui si dedicavano62. Per quanto riguarda l'orologeria da torre esistono testimonianze di installazioni effettuate dai Cappellari fino alla seconda metà dell'ottocento63. Però, diversamente da quanto accaduto nei secoli precedenti, appaiono opera di singole individualità, svincolate da quel groviglio di legami parentali, interessi economici, conoscenze tecniche e commerciali trasmessi per devoluzione ereditaria, e per diverse generazioni, che sembra caratterizzare la storia dei Solari dopo Antonio.

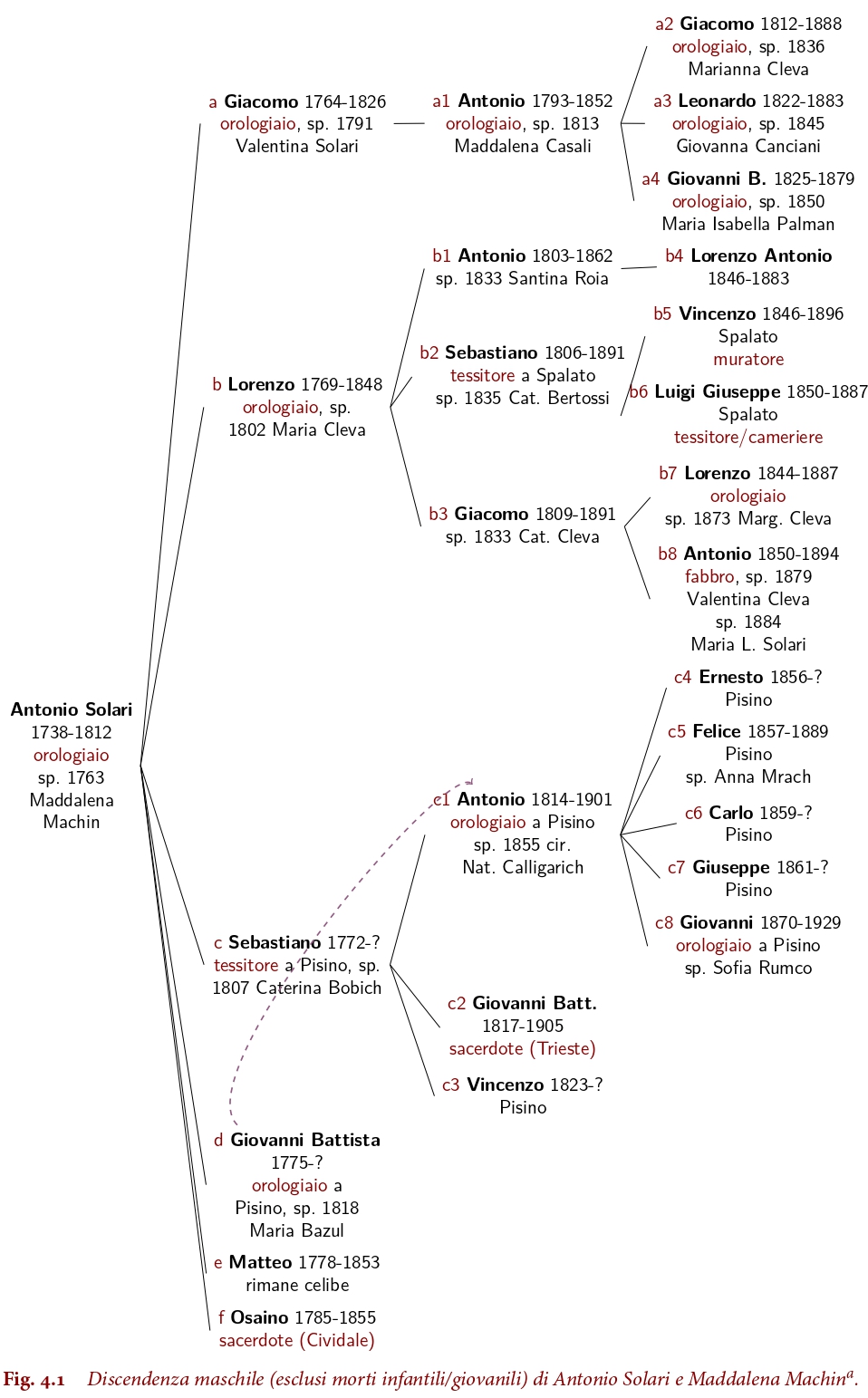

Alla sua morte Antonio Solari lasciò sei figli maschi, tre dei quali orologiai (Giacomo, Lorenzo, Giovanni Battista), uno tessitore (Sebastiano), uno sacerdote destinato a divenire canonico di Cividale (Osaino) e uno del quale, al momento, non si conosce la professione (Matteo).

Giacomo, Lorenzo e Giovanni Battista, già autonomi dal padre, continuarono l'attività separatamente, ciascuno per proprio conto, dando vita a tre distinti "rami" di orologiai (Fig. 4.1).

aPer annullare le ambiguità derivanti dalle omonimie, nel testo si farà riferimento ai codici univoci riportati accanto ai nomi, riportandoli tra parentesi tonde.

Ramo istriano

Alla fine del Settecento, prima della morte del padre, Giovanni Battista (d), orologiaio, e Sebastiano (c), tessitore, si erano trasferiti in Istria, a Pisino. I figli maschi di Giovanni Battista morirono tutti in giovane età, ma l'attività orologiaia proseguì per altre due generazioni ― fino agli anni venti del novecento ― tramite Antonio (c1) e Giovanni (c8), rispettivamente figlio e nipote, di Sebastiano.

Il ramo istriano dei Solari si mosse secondo una propria strategia, in concorrenza, ma anche in collaborazione, con quelli pesarini.

Primo ramo pesarino

Di Lorenzo Solari (b) si sa ancora poco. Probabilmente il figlio Giacomo (b3) proseguì l'attività orologiaia del padre trasmettendola a sua volta al figlio Lorenzo (b7).

Quest'ultimo fu attivo sia in patria che in Dalmazia; a Spalato risiedevano da tempo lo zio Sebastiano (b2), tessitore, e un gruppetto di altri pesarini. Nel 1884 pubblicò un'inserzione pubblicitaria sul Narod di Spalato con la quale comunicava di trovarsi di passaggio in città per raccogliere ordinazioni di orologi da torre e invitava gli interessati a contattare lo zio Sebastiano Solari.

Dichiarava inoltre di essere stato «premiato con medaglia d'argento all'Esposizione di Udine»64. Poiché all'esposizione di Udine del 1883 vennero premiati con medaglia d'argento sia i Fratelli Solari che Antonio Solari, ambedue di Pesariis e ambedue per orologi da torre, si può supporre che Antonio fosse il fratello minore di Lorenzo (b8)65, il quale, in virtù del legame parentale, riteneva la medaglia anche sua.

Il 10 giugno 1887, Lorenzo Solari trovandosi «in Dalmazia pel collocamento di più orologi», e stando per rientrare in patria, scrisse al Comune di Gorizia domandando un incontro per valutare la possibilità di nuove installazioni. Si sarebbe fermato a Pisino, dove chiedeva fosse indirizzata la risposta, presso Antonio Solari, orologiaio (c1)66. Ma morì tre mesi dopo, il 18 settembre 1887.

Un suo figlio, Felice Luigi, nato nel 1876, proseguì sulle sue orme, forse sostenuto dallo zio Antonio, oppure ricominciando da capo per conto suo.

Secondo ramo pesarino

Di Giacomo Solari (a) sono conosciute alcune installazioni realizzate a inizio ottocento ― a Pirano nel 1802, a Isola nel 1809 e al palazzo della Borsa di Trieste nel 1816. Morì a Ragusa/Dubrovnik, dove «v'era per affari d'orologi», il 25 settembre 1826, come relazionato dal figlio Antonio, col quale probabilmente viaggiava67. Fu il primo a balzare dall'Istria e dal Quarnero alla Dalmazia meridionale.

Il figlio Antonio (a1) batté a fondo quella rotta, tanto da stabilirsi, agli inizi degli anni trenta, temporaneamente a Spalato dove, il 14 maggio 1832, la moglie Maddalena Casali diede alla luce l'ultimogenita Maria (Maddalena); al suo battesimo intervenne come padrino Niccolò Palman, tessitore, residente a Spalato, probabilmente cugino di Antonio68.

Al 1833 risale la prima installazione "certificata" di un orologio in Dalmazia, avvenuta proprio a Spalato ad opera di Antonio69.

Il 29 dicembre 1840 la Gazzetta di Zara pubblicò un Avviso con cui Antonio (a1) e Giacomo Solari (a2), padre e figlio, comunicavano che si sarebbero fermati a Spalato fino al mese di maggio per raccogliere ordinazioni e per effettuare nuove installazioni, oltre alle 25 che già avevano realizzato in Dalmazia, principalmente nei pressi di Spalato (ma non mancava una eccentrica, a Perzagno/Prčanj, nelle Bocche di Cattaro)70.

Il 20 ottobre 1844, Giacomo Solari (a2) di Antonio da Pesariis scrisse da Spalato alla congregazione municipale di Udine, offrendosi di costruire il nuovo orologio pubblico, ricordando la sua vasta esperienza comprovata da ventisei installazioni di orologi eseguite in Dalmazia, nei comuni di Lesina, Lissa Brazza, Spalato, Sebenico, ed allegando alla lettera un "progetto di contratto" per la fornitura di un orologio alla municipalità di Zara, che, opportunamente adattato, avrebbe potuto fungere da modello anche per Udine71.

Nel febbraio 1851, prendendo spunto dall'istallazione di un orologio provvisorio effettuata dai figli, Antonio Solari (a1), tramite il figlio Giovanni (a4), sollecitò il Comune di Udine a emettere ufficialmente l'ordine, già concordato, di modificare l'orologio a suo tempo fornito da Baldassarre Pustetto72. Probabilmente in quella occasione trasmise un elenco di cinquanta installazioni realizzate da lui e dai figli Giacomo (a2), Leonardo (a3) e Giovanni (a4), suddivise per zona: Friuli 5; Illirico 4; Dalmazia 41 (Zara 2; Sebenico 10, Spalato 7; Brazza 10; Lesina 7; Lissa, Ragusa, Curzola, Lagosta, Cattaro 1)73.

A metà ottocento la Dalmazia era diventata il mercato di gran lunga più importante per gli orologiai pesarini. Antonio Solari, «artifex horologiorum non mediocrus»74, morì a Pesariis il 23 aprile 1852

a Le professioni sono tratte da “Friuli in prin”, Dizionario biografico online degli anarchici italiani e registri parrocchiali; i paesi di emigrazione da Petris Luciano, Pesariis 1920. Diario di Italico Gonano di Maçiussa, Cjargne Culture, Cercivento, 2007; registri parrocchiali, Ellis Island.

I Fratelli Solari

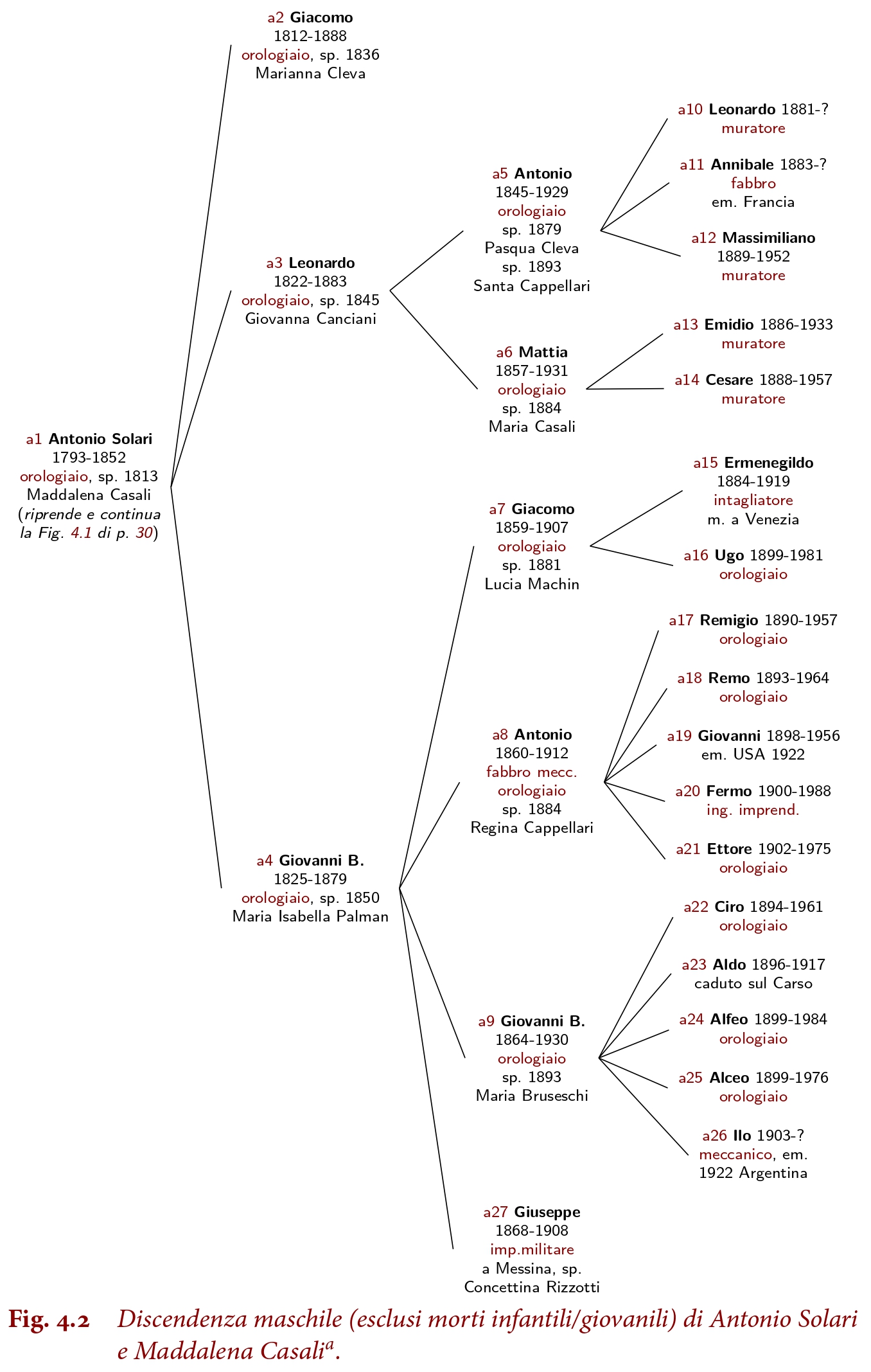

Di Fratelli Solari si può parlare solo a partire dalla metà dell'ottocento, dopo la morte di Antonio Solari (a1), con riferimento ai suoi tre figli orologiai.

La Fig. 4.2 rappresenta la platea (ipotetica) dei soggetti potenzialmente coinvolti nell'attività dell'impresa Fratelli Solari nel periodo 1852-1915, tutti discendenti da Antonio Solari. Ma individuare con precisione quelli divenuti via via effettivamente attivi risulta problematico; le conoscenze finora acquisite sono, infatti, lacunose e lasciano ampio spazio a interpretazioni ambivalenti e a supposizioni.

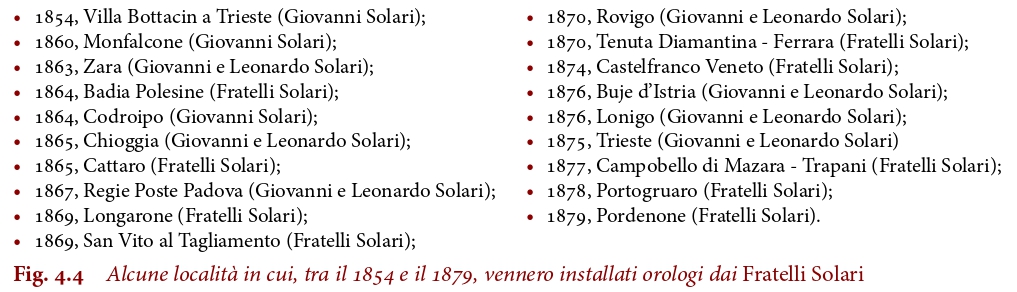

Periodo 1852-1879

Sei attestazioni, rilasciate da altrettanti Comuni riguardanti installazioni realizzate tra il 1852 e il 1876 provano che in quel periodo la sigla Fratelli Solari rimandava sicuramente ai fratelli Leonardo (a3) e Giovanni (Battista) (a4), figli di Antonio Solari dal quale avevano "ereditato" l'attività75.

A essi va aggiunto, almeno inizialmente Giacomo (a2) ― il fratello più anziano che, come si è visto, già a partire dagli anni trenta si era mosso assieme al padre in Dalmazia e nel 1846-1852 aveva brigato, con il padre e gli altri fratelli, intorno alla torre dell'orologio di Udine76. Forse, col tempo, il suo ruolo si era fatto più defilato e circoscritto all'area d'origine, oppure il suo apporto si era trasformato in una "collaborazione esterna", oppure, infine, visto che nelle attestazioni non viene nominato, era cessato del tutto, magari in seguito alla scelta di proseguire l'attività da solo.

Inoltre, poiché nel 1852, alla morte del padre Antonio, tutti i fratelli erano privi di figli maschi in età da lavoro, si può ipotizzare che inizialmente nell'officina lavorasse qualche altro parente, magari uno zio e/o un cugino.

Questa prima società Fratelli Solari operò per oltre un quarto di secolo, probabilmente ampliando la propria compagine ai figli dei soci via via che diventavano adulti. Si sciolse solo con la morte prematura di Giovanni Battista, avvenuta a Parenzo nel 1879.

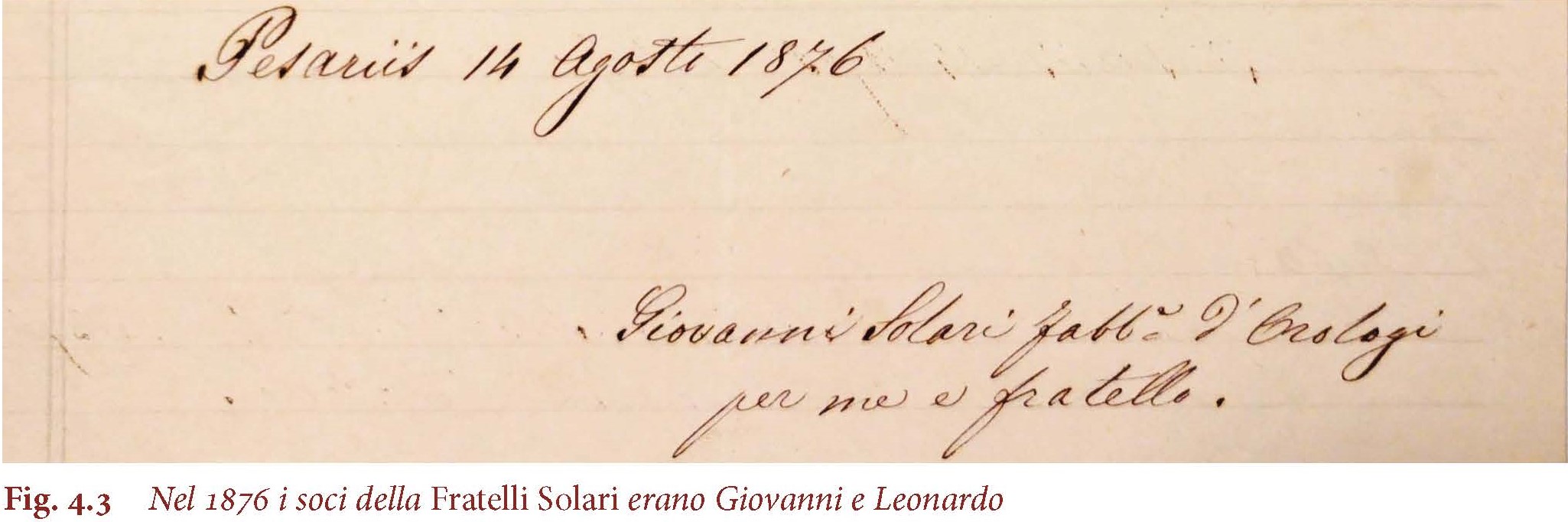

Il 14 agosto 1876 i «fratelli Giovanni e Leonardo Solari di Pesariis nella Provincia di Udine costruttori di Orologi da Torre» chiesero al Comune di Trieste un attestato di buon funzionamento dell'orologio che «per incarico dell'Onorevole Banca Triestina di Costruzione fornirono e collocarono sulla Torre» del Palazzo Municipale, nel quale fosse precisato che faceva «battere e ribattere le ore da due Automi» con i quarti «battuti a colpi alternati» e che segnava «ore e minuti sopra un grandioso quadrante trasparente del diametro di Metri 2.70». L'attestato sarebbe servito per «acreditare maggiormente il loro stabilimento»77.

Tale richiesta (e poche altre carte inerenti al suo accoglimento, dalle quali si apprende che la macchina venne «fornita nel Gennaio 1875») è tutto quello che resta della pratica relativa a quell'orologio, uno dei pochi ancora in funzione. Infatti, nel 1879 la Banca Triestina di Costruzione, «assuntrice dei lavori di ricostruzione del palazzo del Comune», che subappaltò la sua realizzazione ai Fratelli Solari, venne sciolta e messa in liquidazione78, e in quel contesto fu "liquidato" per sempre anche il fascicolo in cui si trovava.

Periodo 1879-1883

Nel 1879, alla morte di Giovanni Solari (a4), il fratello Leonardo (a3) continuò l'attività autonomamente con lo Stabilimento orologeria da torre di Leonardo Solari e Figli di Pesariis, impresa familiare alla quale collaboravano i figli Antonio (a5) e Mattia (a6). Ma la sua durata fu breve, interrompendosi nel 1883 con la morte di Leonardo.

Giacomo (a7), Antonio (a8), Giovani Battista (a9) e Giuseppe (a27), figli di Giovanni Solari, erano ancora piuttosto giovani (20, 19, 15 e 11 anni). Pertanto alcuni potrebbero aver sia collaborato con lo zio Leonardo che operato autonomamente, in società tra loro sotto la sigla Fratelli Solari.

Nel 1880 i Fratelli Solari installarono due orologi in Sicilia: uno ad Alcamo (Trapani) e l'altro a Grotte (Agrigento).

Inoltre, come si è accennato a proposito di Lorenzo Solari, all'Esposizione provinciale di Udine del 1883 vennero premiati con medaglia d'argento sia un Antonio Solari che la ditta Fratelli Solari di Pesariis. Pochi anni dopo ambedue le medaglie vennero però pubblicizzate come proprie dalla ditta Fratelli Solari, aumentando così l'incertezza sull'identità dell'Antonio Solari premiato in quell'occasione.

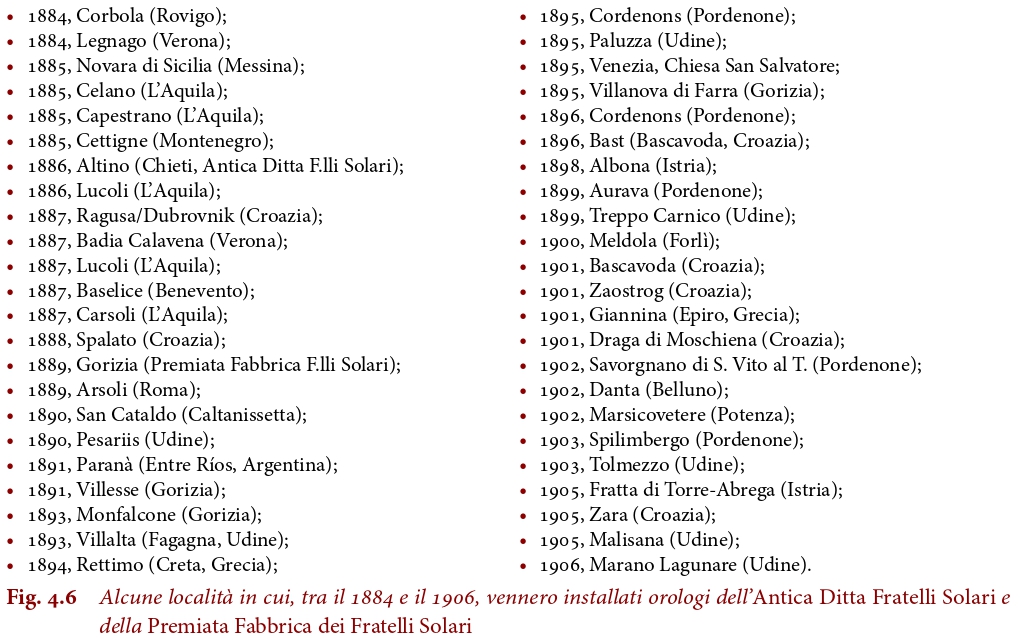

Periodo 1883-1907

Tra la fine del 1883 e gli inizi del 1884 i due figli di Leonardo Solari (a3) si unirono con i due figli più grandi di Giovanni Battista (a4) nell'Antica Ditta Fratelli Solari.

Lo si intuisce dal contenuto di un fascicolo d'archivio del Comune di Gorizia, datato 1886, relativo alla costruzione degli orologi da sistemare sui campanili della chiesa di Sant'Ignazio e del duomo di Gorizia, in cui la brochure pubblicitaria dello Stabilimento Orologeria da Torre di Leonardo Solari e Figli, stampata nel 1880, figura accanto a corrispondenza stesa su carta intestata dell'Antica Ditta Fratelli Solari (Fig. 4.6, a) e, soprattutto, dal fatto che i figli di Leonardo erano divenuti proprietari dell'officina vecchia, dove veniva svolta l'attività.

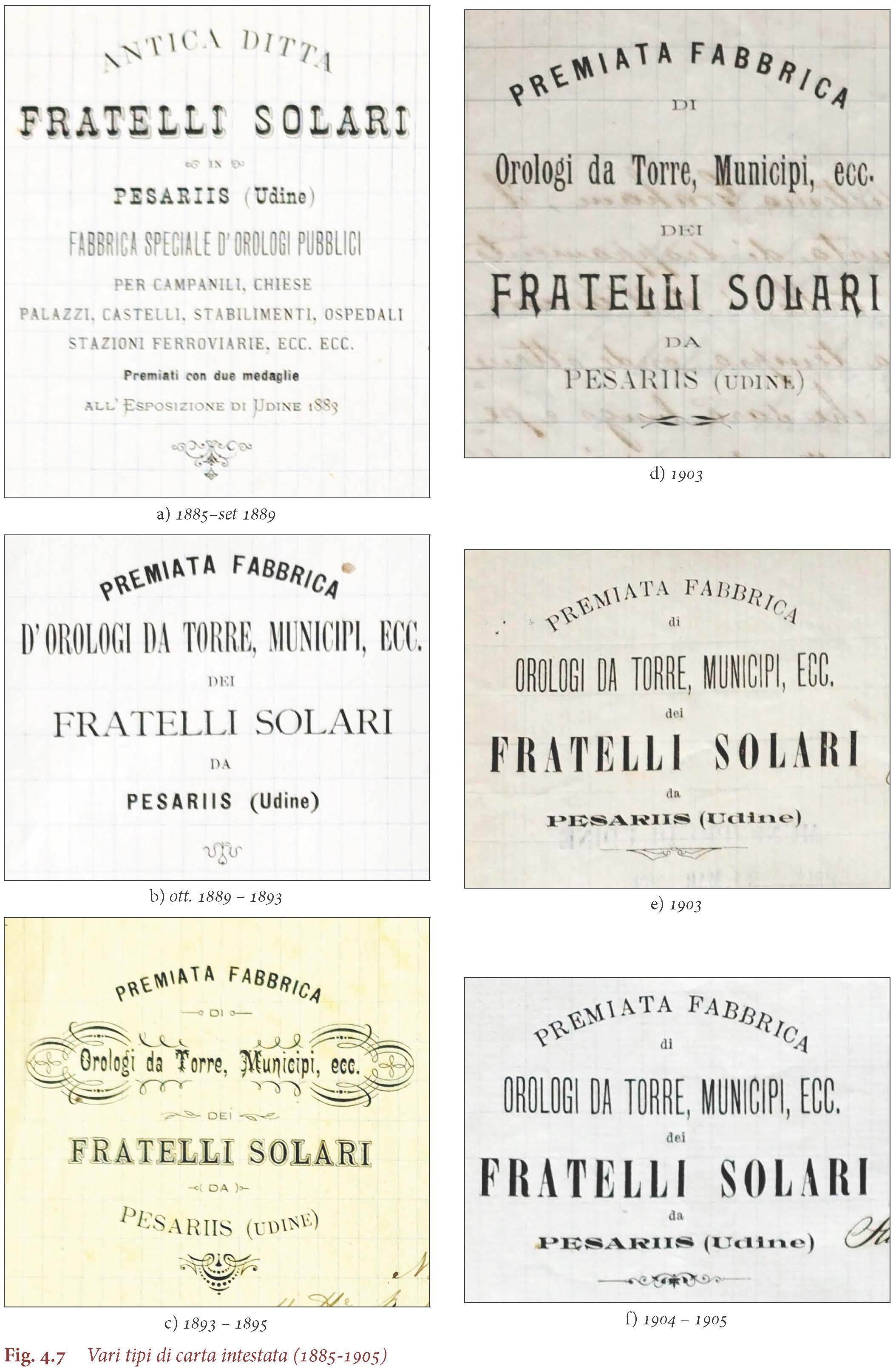

Il numero dei soci impegnati nella produzione rimase quello iniziale almeno fino alla fine degli anni ottanta, quando venne assunto anche Giovanni Battista (a9)»79. Gli Annali di statistica pubblicati nel 1890 rilevarono l'impiego di «5 operai maschi adulti» impegnati «per 298 giorni all'anno»80. All'incirca nel mese di ottobre del 1889 la denominazione sociale Antica Ditta Fratelli Solari venne rimpiazzata, almeno sulla carta intestata, con quella della Premiata Fabbrica d'orologi da torre, municipi, ecc. dei Fratelli Solari (Fig. 4.6), forse a seguito di qualche mutamento degli equilibri sociali.

Come accaduto nella generazione precedente, è verosimile che alcuni figli dei soci siano stati progressivamente assorbiti nell'azienda (per Remigio Solari (a17) ciò avvenne a unici anni, cioè nel 1901/1902). Ma il graduale allargamento della base sociale finì per coinvolgere solo i discendenti di Giovanni Battista, mentre quelli di Leonardo si orientarono verso altre professioni (Fig. 4.2). Tale disparità di scelte potrebbe sottendere uno sganciamento dei figli di Leonardo, forse a partire dal 1905-06, periodo di costruzione dell'officina nuova, o forse, per Mattia (a6), anche da prima, mentre è certa la presenza in azienda di Antonio (a5) nel 190381.

In questo periodo emerge la figura di Giacomo Solari (a7), il figlio più anziano di Giovanni Battista (a4), che probabilmente esercitava il ruolo di guida operativa dell'azienda.

Nel 1885 è lui che sollecita, per conto della Antica Ditta Fratelli Solari, il Comune di Monfalcone a esprimersi sulla necessità di un nuovo orologio pubblico; ben otto anni dopo, il 23 aprile 1893, è sempre lui che firma il relativo contratto di fornitura e che, il 22 ottobre dello stesso anno, comunica formalmente l'ultimazione dei lavori82. È ancora lui a tessere i contatti con il Comune di Gorizia, coronati il 14 aprile 1889 con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di due orologi, uno per la Chiesa Metropolitana e l'altro per quella di S. Ignazio83.

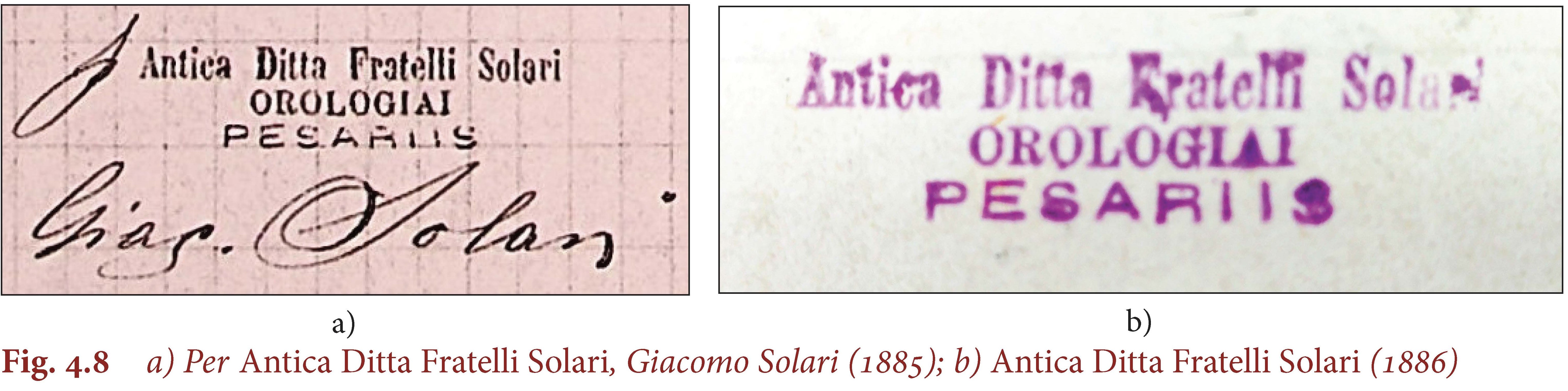

L'anno successivo, esattamente il 20 novembre 1890, Giacomo Solari, 31 anni, orologiaio, sposato, cattolico, sbarcava in Argentina dal transatlantico "Rosario", partito da Genova, sul quale aveva viaggiato in prima classe84. Il 21 gennaio 1891, aveva già completato l'installazione, sul palazzo municipale della città di Paranà, capoluogo della provincia di Entre Ríos, di un orologio con grande quadrante trasparente, che evidentemente aveva portato con sé sulla stessa nave85. È verosimile che la commessa fosse pervenuta a Pesariis grazie a qualche emigrante pesarino o friulano, la cui presenza in quella zona dell'Argentina si era fatta corposa. La lontananza spropositata della località, raggiungibile con un viaggio dalla durata altrettanto esagerata, fa pensare all'esistenza di altre finalità. Forse tra i Fratelli Solari aleggiava l'idea di emigrare in Argentina, e l'occasione poteva essere buona per verificarne la convenienza e la fattibilità. Certo è che Giacomo Solari rientrò nel giro di qualche mese, in quanto nel marzo dell'anno successivo nacque a Pesariis la figlia Iole, e che quell'installazione non ebbe seguito (almeno in tempi ravvicinati). Ma il viaggio tornò utile ai fini promozionali, permettendo alla Ditta Fratelli Solari di sottolineare con più enfasi l'ampiezza geografica della sua reputazione : Rinomatissima in tutta l'Italia, Istria, Dalmazia, Montenegro, America ecc. ecc. (Fig. 4.8).

Forse pensava a quell'installazione d'oltreoceano il giornalista che qualche hanno dopo, sul Giornale di Udine, auspicava l'intervento di qualche "società di capitalisti" per sostenere l'espansione planetaria dell'industria orologiaia pesarina:

Nell'amenissima vallata di Pesariis, poco distante dal villaggio e omonimo, i fratelli Solari possiedono un'officina, che data da secoli, nella quale si fabbricano i celebri orologi da torre che per forma artistica eleganza e durata non hanno rivali nemmeno all'estero, ma non possono concorrere sul mercato mondiale per ragione del prezzo. Se una società di capitalisti sostenesse validamente l'industria degli orologi nella vallata di Pesariis, certo essa farebbe la fortuna propria e quella di quei bravi valligiani86.

A cavallo del secolo Giacomo Solari fu attivo anche in altri ambiti. In particolare alla fine dell'ottocento divenne sindaco di Prato Carnico. Il suo nome figura negli elenchi ufficiali pubblicati a cura del Ministero dell'Interno nel 1897 e nel 189887, ma è verosimile che quel mandato fosse iniziato uno o due anni prima; successivamente fu membro del Consiglio comunale. La Camera di Commercio lo elesse proprio rappresentate nel Consiglio direttivo della Scuola d'arte applicata all'industria di Prato Carnico almeno dal 1901 al 1904, anno in cui venne nominato anche nel Consiglio direttivo della Scuola di disegno di Prato Carnico88.

Nel 1903 si svolse a Udine l'Esposizione regionale industria agricoltura arte sport in cui la ditta Fratelli Solari venne premiata con medaglia d'oro per due orologi «uno, grande, con carica a trenta ore ed uno più piccolo con carica a otto giorni»89. Uno di quegli orologi era destinato alla torre campanaria del duomo di Tolmezzo dove venne effettivamente installato nel 190390. Oltre a battere le ore sulla campana maggiore, segnava ore e minuti su un quadrante di cristallo trasparente collocato nella facciata del Duomo, distante 47 metri, del diametro di due metri91.

L'attenzione alla salvaguardia dell'immagine aziendale, basata sulla reputazione secolare di affidabilità tecnica e correttezza commerciale, trova conferma in una lettera pubblicata sul quotidiano La Patria del Friuli il 30 aprile 1903, scritta in prima persona da Giacomo Solari per la "sua" Ditta Fratelli Solari92:

Ho letto, in una corrispondenza da Palmanova dell'altro ieri, che l'orologio di quel Duomo funziona, fin dal suo collocamento in modo tanto irregolare, da aver costretto la persona incaricata del suo collaudo, ad abbandonare questo mandato affidatogli, non sentendosi disposto a pronunciarsi sopra il merito di un lavoro così male eseguito. Ora, essendo la mia Ditta «fratelli Solari di Pesariis» notissima nel Friuli per l'ingente numero di orologi forniti ai diversi paesi della regione friulana non vorrei che a qualcuno sorgesse il dubbio che quell'orologio fosse fabbricato dalla mia ditta. Perciò a toglier ogni supposizione mi preme dichiarare che quantunque la mia ditta fosse fra i concorrenti a quel lavoro, pure questo venne allogato a altra Ditta di altra regione.

Udine, 29 aprile 1903.

Giacomo Solari per la Ditta f.lli Solari di Pesariis

Come già illustrato (v. punto 3.2), nel mentre si svolgeva l'esposizione, il 21 agosto 1903, venne acquistato l'opificio meccanico ad acqua collocato alla sinistra del rio Possal e nei due/tre anni successivi venne costruita l'officina nuova. L'impulso dato all'attività in quegli anni è testimoniato inoltre dall'ampio catalogo stampato nel 1906, destinato col tempo a travalicare le motivazioni contingenti e pratiche per cui era stato creato per assurgere a fonte e custode della memoria storica aziendale.

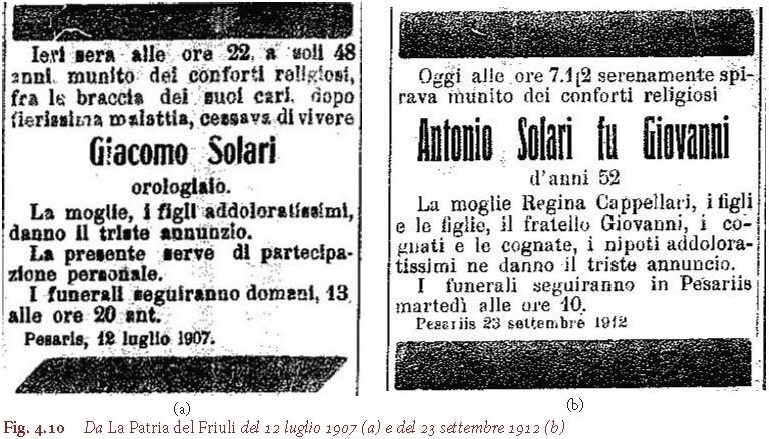

In tutte questi passaggi il ruolo svolto da Giacomo Solari fu probabilmente decisivo, come lasciano intendere i commenti pubblicati in occasione della morte, avvenuta l'11 luglio 1907.

Sulla Patria del Friuli del 12 luglio comparvero l'annuncio funebre della famiglia (Fig. 4.9, a) e un breve trafiletto in cui si comunicava «la morte dell'ottimo industriale signor Giacomo Solari, della nota e tante volte premiata ditta Fratelli Solari di Pesariis, da qualche secolo fra le più accreditate nella fabbrica di orologi da torre» e venivano poste «alla famiglia, vivissime condoglianze»93. Lo stesso quotidiano ritornò sull'argomento nel numero del 15 luglio, in occasione dei funerali, con il seguente articolo, pubblicato in prima pagina:

Una dimostrazione di sincero, generale compianto ebbe luogo ieri in Pesariis per i funebri di Giacomo Solari. Da tutta la valle concorsero amici e conoscenti a render l'ultimo tributo d'affetto all'egregio cittadino, che fu modello non solo nelle domestiche virtù, ma anche nell'opera sua come pubblico amministratore dei Comune, e come direttore ottimo e intraprendente di questa rinomata fabbrica di orologi. Iniziava il corteo la scolaresca coi rispettivi insegnanti, poi le confraternite locali e quindi le corone offerte dal sig. Luigi Gonano, dagli amici e dalla famiglia; finalmente i sacerdoti e il feretro di prima classe. Dietro al feretro seguivano i parenti, l'intero Consiglio Comunale di cui il defunto fu già capo ed ultimamente era il membro più anziano, poi gl'impiegati del Municipio, la Società operaia con bandiera e quindi numeroso stuolo di persone. Sulla tomba porse commosso l'estremo vale alla salma il sindaco, sig. Damiano Polzot, a nome dei colleghi d'amministrazione e il maestro del luogo sig.. G. Gonano a nome degli amici. Tra i molti forastieri intervenuti alla cerimonia noto i sigg. Gubian Giuseppe, dott. G. Vazzola, Andrea Screm, Screm Eugenio, Romanini Giacomo, Bonanni Antonio, Raber Benedetto, Della Pietra Giovanni, Verona Giuseppe, Crosilla G. Batta, Florencis P., Zancani G., Martinig L., ecc. ecc. Il comm. Ignazio Renier rappresentato dal sig. Luigi Gonano94.

Il periodo successivo alla morte di Giacomo Solari esula dai limiti scelti per queste note. Tuttavia è giusto ricordare che il suo figlio maschio più anziano, Ermenegildo, nato nel 1884, l'unico con l'età adatta per entrare eventualmente nella società sulla scia del padre, aveva scelto un'altra professione. Già nel 1903 era stato premiato con medaglia d'oro all'esposizione regionale di Udine per le «cornici ad intaglio in legno» che vi aveva esposto95. In seguito emigrerà negli Stati Uniti e in Francia, impegnandosi attivamente, come molti altri pesarini, nel movimento anarchico, per morire a Venezia nel 191996. L'altro figlio, Ugo, destinato a seguire le orme del padre, era allora troppo giovane per svolgere un ruolo attivo.

Il 28 dicembre 1908, sotto le macerie del terremoto calabro-siculo, morì a Reggio Calabria il fratello più giovane di Giacomo Solari, Giuseppe (a27), sul quale si hanno poche notizie. Nel 1906 era agente della società Fratelli Solari per la Sicilia. Nel 1888, alla visita di leva, si era dichiarato “chierico”, nell’Elenco dei presunti morti nel disastro del 28 dicembre 1908 del Municipio di Messina, figura come “impiegato militare”, sposato con Concettina Rizzotti di Antonio. Pur risiedendo a Messina, al momento della morte si trovava Reggio Calabria, probabilmente per motivi di servizio. Inoltre si sa che aveva dei figli, ma l’intera famiglia scomparve sotto le macerie dal terremoto97.

Quattro anni dopo, nel 1812, morirà anche Antonio Solari, fratello di Giacomo (Fig. 4.9, b).

Nonostante questi sconvolgimenti, nel periodo 1907-1914 l'attività produttiva dovette vivere una congiuntura positiva, tanto da giustificare la stampa del nuovo catalogo, simile a quello precedente, a cui si è già accennato (v. sezione 3.2.3)... ma questa è un'altra storia.

Appendici

Orologi da torre dei fratelli Solari di Pesariis

di Giovanni Falcioni

dal Giornale di Udine del 16 ottobre 186998.

Passando in via Cavour abbiamo avuto occasione di veder esposto nell'androne di casa Cortelazzis99 un orologio da Torre per la città di Rovigo100, fabbricato dai fratelli Solari di Pesariis, Distretto di Tolmezzo in Carnia, e abbiamo dovuto confessare a noi stessi, come i fratelli Solari non solo continuino con impegno e fervore la professione esercitata da più di due secoli dai loro padri, ma eziandio introducano nella loro nobile arte tutte le migliorie che le cognizioni moderne suggeriscono, specialmente nell'estetica e nella lavorazione dei metalli. Infatti è vero che il rotismo dell'orologio esposto è in ottone, ma è lavorato con tanta precisione quanta se ne può desiderare, specialmente col soccorso d'una grande piattaforma, fatta costruire sul modello di una vista all'Esposizione di Parigi nel 1867 da uno dei fratelli, la quale taglia i denti lasciandoli perfettamente levigati, come quelle usate, in scala minore, nell'officina Fasser101.

Nell'orologio in questione parmi assai pregievole il modo di arrestare la soneria mediante una ruota a sega di contorno una spira di spiral d'Archimede, permettendo al volante di render nulla la sua forza viva col girar semifolle vincendo la resistenza di una molla e facendo scorrere un arpione su un rocchetto a sega. Le piccole lanterne a fusi d'acciajo sono lavorate finemente, come il bellissimo scappamento sistema Lepaute102 la sospensione del gran pendolo, ad asta di legno ben imbevuto d'olio e verniciato, è fatta ingegnosamente con una lastretta d'acciajo, ritenuta come fra due morsette, una fissa e l'altra unita al suo gambo, e alcuni assi delicati girano in cuscinetti ad occhio quadrato onde scemare le resistenze; così pure, onde diminuire l'attrito, la ruota a caviglie che agisce sulla leva del martello ha i piuoli formati di virole girevoli sul loro asse. Mediante poi una leva di 1.° genere, munita di contrappeso all'estremo d'uno dei bracci e agente su una ruota a sega coll'estremo dell'altro, si fa in modo che, rendendo libera l'azione del contrappeso, non venga scemata la potenza d'oscillazione del pendolo durante la carica dell'oriuolo: il tutto poi è disposto, con mirabile economia di spazio, entro uno svelto ed elegante castello di ghisa da essi modellato.

Per queste ed altre minute cure usate dai fratelli Solari nella fabbricazione d'un orologio che può dirsi comune, e per qualche altra che ancora ideano di andar introducendo, specialmente nella verniciatura dei metalli lavorati, non si può a meno di essere convinti che essi vanno anche ai dì nostri tra i primi costruttori di tal genere d'orologi, e appassionati come sono di tener dietro a tutti i migliori sistemi visti o letti o anche da essi stessi immaginati, non v'ha dubbio che conserveranno sempre un tal vanto, creando ai loro orologi uno smercio non inferiore a quello anteriormente avuto.

D'orologi della loro fabbrica, munita d'un motore idraulico, ne è seminato il Friuli con soddisfazione generale: quello di Udine a due quadranti, quello di S. Vito del Tagliamento, di Valvasone, di Buttrio, Osoppo, Codroipo ecc. ... son tutti esciti dalle loro mani; il grandioso orologio di Chioggia a cinque quadranti, uno all'interno (quale regolatore) e due all'esterno della torre in cui è posto l'orologio e su cui suonano le ore, e due altri posti in altra torre a 60 metri di distanza sulla quale battono i quarti d'ora, è pure opera dei Solari. Il bellissimo orologio a mostra trasparente di Badia del Polesine, quello in piazza Pedrocchi a Padova, in Trieste quello della Borsa, quello dell'arsenale Tonello e quello del Boschetto son pure opera loro; nella Dalmazia poi ne hanno smerciato più d'un centinaio, tra cui quello di Zara a grande soneria e mostra trasparente, quello di Spalato, Sebenico, Cursoli, Cattaro ecc., e di questi stessi giorni andranno a collocarne uno anche in Canaro e un altro sul Bellunese, credo in Longarone.

È quindi cosa certissima che saranno a pieno soddisfatti i Comuni, Corpi morali ecc. che faranno capo ai fratelli Solari, (rappresentati in Udine dall'orologiajo Ferruccis) tanto più che essi, dietro suggerimento del Ferruccis e con esso d'accordo, sono dispostissimi a munire i loro orologi dei così detti punti di contatto, onde trasmettere per via elettrica la medesima ora ad altri quadranti posti vuoi nelle chiese o su altre torri, vuoi in pubblici uffici, stabilimenti, scuole ecc. e tutto ciò con piccola spesa. L'efficacia poi di tale trasmissione, come dicemmo altra volta, non potendo fallire (essendo indipendente dall'intensità della corrente elettrica, purché superiore a un certo limite) e permettendo di lasciar sempre gli orologi secondarj ermeticamente chiusi senza disturbi di sorta, è di un'importanza considerevole allorché interessa di aver la stessa ora in più luoghi. È perciò che sovra di essa osiamo, sia di richiamar nuovamente l'attenzione dei Comuni e Corpi morali, sia di incoraggiare i benemeriti fratelli Solari a profittare anche di questo trovato della scienza e dell'arte loro, già tanto bene e con tanto vantaggio da essi coltivata.

L'antica fabbrica di Orologi da Torre dei fratelli Solari a Pesariis

di Fortunato Fratini

da La Patria del Friuli del 27 aprile 1907103

La settimana scorsa, trovandomi a Pesariis, in Carnia (Comune di Prato Carnico), per affari della mia professione, attratto dalla fama e dalla speciale importanza tecnico-igienica, nonché storica e patriottica, volli fare una visita accurata alla celebre fabbrica di orologi da torre della nota ditta fratelli Solari.

Questa fabbrica, fondata ancora sotto la Repubblica Veneta, nel 1725, ha saputo per quasi due secoli, non solo mantenere sempre alta quella fama che fino dai primordi la rese nota e stimata in Italia ed in Oriente, ma allargò sempre più la cerchia della sua numerosa e importante clientela, facendo onore a sé ed all'Italia, con la precisione e lunga durabilità dei suoi prodotti veramente encomiabili.

Per avere una sommaria idea di questa vecchia ed ormai storica Casa, dirò come i suoi rinomati orologi segnino da anni ed anni il tempo sulle torri non solo di molte fra le più celebri nostre città e villaggi modesti, dal Friuli alla Sicilia; ma essi si trovano eziandio non meno frequenti nell'Illirico, in Istria, in Dalmazia, in Croazia, in Albania, in Grecia, nel Montenegro, in America.

Per tacere dei più modesti villaggi, le città di Monfalcone, Trieste, Pirano, Cherso, Buie, Spalato, Ragusa, Zara, Cattaro, Draga, Cettigne, Jannina (Epiro), Rettimo (Creta), ecc. ecc. hanno le più rinomate e artistiche loro torri munite di orologi della ditta fratelli Solari di Pesariis.

La vecchia fabbrica

Gli avi degli attuali fratelli Solari non lavoravano nella fabbrica attuale, che la descriverò più sotto. Essi condussero a termine, senza uso di macchine speciali, colla sola opera delle loro mani sapienti, gli orologi che battono tuttora le ore sulle torri di Udine, di Trieste, di Zara, ecc. In un'altra assai più modesta fabbrica, che si vede anche adesso, chiusa e quasi cadente, a circa 100 metri più in su dell'attuale, nella valle del rio Possal, poco sopra Pesariis. Ora serve ad uso magazzino, e fra qualche anno, se la pietà dei nepoti non interverrà con qualche provvidenziale puntello, sarà un mucchio di rovine!

La fabbrica attuale

I progressi della meccanica in questi ultimi tempi consigliarono gli attuali fratelli Solari alla adozione di macchine di precisione, ed atte a compiere il lavoro in un tempo molto breve. Ciò naturalmente richiese la costruzione di nuovi e più grandi locali, e quindi la necessità della fabbrica attuale, che corrisponde, così in linea tecnica, come in linea igienica, a tutte le moderne esigenze.

La fabbrica attuale ha due piani, uno terreno dove si trovano la fonderia, la ruota idraulica e il bagno; l'altro sarebbe il primo piano ma, essendo la fabbrica su terreno pendente, vi si entra dalla strada ad oriente, come se esso pure fosse un piano terreno, e contiene le macchine.

Il locale delle macchine

È ampio quanto tutta la fabbrica, ed ha otto grandi finestroni distribuiti su tutti quattro i lati del locale, che danno luce più che a sufficienza. Tutti, all'interno, addossati ai detti finestroni sono i tavoli da lavoro. Dai lati d'oriente e di mezzodì sono i tavoli semplici con delle morse; invece in corrispondenza dei lati occidentali e nordico sono i tavoli con le macchine.

E le macchine sono queste: Un tornio potente e preciso per tornire ottone, ferro, acciaio; un trapano con morsa accoppiata; una piattaforma divisoria per frezare gli ingranaggi in ottone ed in acciaio. Questa piattaforma attirò specialmente la mia attenzione. Lavorava alla stessa un ragazzo figlio di uno dei proprietari104, il quale in breve tempo sotto i mei occhi frezò (ossia preparò scavandone i solchi intermedi) gli ingranaggi tutti di una grande ruota in ottone. E pensare che i loro avi quel lavoro lo facevano a mano, con lime apposite, perdendovi dietro un tempo infinito, e col pericolo di non essere precisi abbastanza!

In questa grande sala, dove oltre le 8 finestre e la porta d'ingresso sono anche in alto 4 appositi sfiatatoi per la ventilazione dell'ambiente, verso la parete nord trovasi una ordinaria fucina da fabbro, con apposito ventilatore e con una incudine in vicinanza. Nel centro di questo ampio laboratorio vi è una parigina105 pel riscaldamento d'inverno e vi sono poi vari tavoli, sui quali si vedono degli orologi d'ogni dimensione in costruzione ed in riparazione. Lungo le pareti in alto si vedono gli alberi di trasmissione in numero di 6, e negli angoli, bene riparate, vi sono le cinghie di trasmissione attraversanti il pavimento e comunicanti con l'albero della ruota idraulica del sotterraneo.

La fonderia

Occupa questa la maggior parte del pianterreno sotto il locale delle macchine. Vi si vedono appesi sulle pareti molti modelli in ottone (non in legno perché col tempo su butta) di ruote di diverse forme e dimensioni. Vi sono pure molti modelli di buccole106 (pure in ottone) forate nel centro, coi relativi pezzi in ferro, da servire quali anime perché le nuove buccole riescano anch'esse col foro.

La terra argillosa per fare gli stampi, che poi si cospargono di grafite, si prende a Nimis.

In questo locale vi ha un forno speciale, in mattoni comuni e refrattari, dove si collocano i solito crugiuoli per fondere il metallo.

La ruota idraulica e il bagno

Nella parte più a nord del pianterreno, e separato dalla fonderia, vi ha un altro locale, necessariamente molto umido, dove trovasi la ruota idraulica, che trasmette il suo movimento, col mezzo degli alberi sopra accennati, alle macchine del laboratorio superiore. La ruota, parte in ferro e parte un legno, onde poterla così meglio liberare dal chiaccio nella fredda stagione, viene mossa dall'acqua del rio Possal condottavi con apposito canale.

I fratelli Solari, gente sana e forte, come fecero al di sopra nel Laboratorio, seppero curare anche quaggiù nel sotterraneo umido della ruota idraulica la buona igiene, e approfittarono dell'acqua del rio Possal per improvvisarvi una doccia che in quel (sito a m. 700 circa sul mare) è sempre molto fredda, doccia della quale essi spesso si servono a scopo di pulizia e per mantenere forti e resistenti le fibre dei loro sani organismi.

Non si può lasciare la fabbrica senza un pensiero d'augurio a quest'industria: che, trasformata e perfezionata come ora è con le invenzioni della meccanica, essa continui sempre a produrre quegli orologi che, dall'alto delle torri, segnano il cammino del tempo e ne sfidano il lungo andare.

Di una antica Casa friulana che ha sparso lavori in tutto il mondo

da La Patria del Friuli del 26 agosto 1903

Mentre mi trovavo nel riparto industriale, intento a prendere note sulla industria del carbonato di calce (Vedi Patria di domenica), un lento vicino rintocco di orologio mi mosse vaghezza di recarmi a vedere donde mai venisse quel monito sul tempo che fugge. Ed eccomi nel riparto stesso, davanti agli orologi della Ditta fratelli Solari di Pesariis (Prato Carnico).

Ha essa esposti due perfetti orologi da torre ―- che sono la sua specialità ed anche la sua fama ―- uno, grande, con carica a trenta ore ed uno più piccolo con carica a otto giorni: e ambedue funzionano perfettamente e mandano a tutto quel microcosmo che è l'Esposizione il tocco squillante delle loro campane, per dire alla gente: ― Ohe, non dimenticatevi, trovandovi qui, massimo voi che vi godete il rezzo alla parca ombra del «piccolo Moretti» o sotto gli eleganti tendinaggi del fantasioso chiosco Canciani Delser, non dimenticatevi che il tempo non si arresta!... Uditemi: dan! dan! dan!...

Voliamo fermarci ad esaminare questi orologi, lavorati con gran diligenza e chiedemmo il parere a un tecnico: e non solo parvero a me ― che sarebbe troppo poco ―- ma furono anche dall'altro giudicati molto solidi e della più perfetta esattezza di costruzione.

Questa Casa Solari, io la ricordo ancora dall'altra Esposizione del 1883 ― vent'anni!... Chi sa, fra vent'anni mi toccherà di scrivere par altra Esposizione, e così fortunata come queste due?... questa fabbrica Solari è fra la più antiche del Friuli, non solo nel suo genere, ma raffrontata anche alle altre ditte friulane di qualsiasi industria; tanto che non se ne conosce neppure l'epoca precisa di suo principio, che risale certamente a qualche secolo addietro. ― Come sia andata a finire lassù, nella remota vallata di Prato, un'industria cosiffatta, non so veramente pensare: sembra che i fondatori della ditta sieno venuti dalla Francia: ma più sorprendente ancora si è che da quell'angolo solitario e lontano del Friuli la sua fama abbia varcato e monti e mari, diffondendosi in tante parti dell'Europa.

Quei fondatori della officina si diedero alla costruzione di orologi da torre e da camera e spiedi a peso... forse i primi ad essere adottati nelle nostre e nelle torri finitime. E tuttora si rinvengono nell'Italia, nella Dalmazia, nel Veneto gli orologi da torre e da camera usciti dalla fabbrica Solari e che rimontano a qualche secolo: orologi riconoscibili dal loro speciale sistema. A Cherso nell'Istria, per esempio, funziona ancora, in quella torre comunale un orologio costruito da un Antonio Solari ch'è trisavolo dei viventi titolari della ditta, e che rimonta al 1724!... Questa è l'unica data certa finora della ditta rintracciata: ma non c'è dubbio che ben prima i Solari avevano già «mandato per il mondo» i portavoce del tempo.

Il bisnonno Giacomo Solari, morto a Ragusa mentre si trovava ad esercitarvi l'arte sua, molto lavorò, oltre che nel Veneto, in Dalmazia, nell'Istria, ecc.; e di lui sono, senza contare i molti orologi per privati, quello di Santa Caterina in Tolmezzo, quello del vecchio palazzo della Borsa in Trieste, quello della Torre di Pirano, quelli di Zara, di Spalato, di Ragusa, di Cettaro...

A lui successe il figlio Antonio, il quale confermò le buone tradizioni della Ditta.

Chi diede però una forte spinta all'industria, coll'introdurvi le applicazioni della meccanica moderna e con lo e «slanciare» i prodotti della fabbrica sino nelle più remote regioni, fu il di lui figlio, Giovanni Solari, coadiuvato dal fratello Leonardo. Era il Giovanni Solari uomo colto e attivo e tenuto in gran considerazione anche in Provincia, la cui deputazione lo designava fra gli artisti inviati nel 1867 a Parigi per visitarvi quell'esposizione. Egli costruì orologi: per la torre di Udine, per parecchi altri luoghi del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia, ecc.

Lo seguirono non meno degnamente, spiegando anzi una maggiore intraprendenza, gli attuali componenti la ditta, di lui figli giovani intelligenti e pieni di slancio, i quali coadiuvati dal cugino Antonio, lavorarono, e lavorano molto, ed hanno fornito di orologi parecchi luoghi e borgate della nostra e delle provincie di di Rovigo, di Ferrara, di Belluno, di Treviso, di Verona, di Vicenza, di Padova, di Trapani, di Palermo, di Caltanissetta, di Girgenti, della Basilicata, degli Abruzzi, della Romagna, del Lazio; e mandandone anche fuori d'Italia, in Albania, nell'Isola di Creta, nel Montenegro, nell'America del Sud.

L'eccessiva modestia è il solo rimprovero che si può fare alla ditta la quale rifugge da vanti e da chiassi (o indole friulana! quanto diversa da quella che spiegano certi amici di mia conoscenza, venuti da fuori pei quali lo studio maggiore è di vender lucciole per lanterne!...), tanto che era sconosciuta agli stessi suoi comprovinciali, fino al 1883, in cui per la prima volta si presentò ad una esposizione: e vi fu premiata. Ma proclamano la sua fama dentro e fuori dei confini, i suoi lavori che ovunque lasciarono la migliore impressione, anche dopo decine e decine d'anni, anche dopo essere più che secolari!

-

V. appendice. ↩

-

Cargnelutti Liliana (2004), «Il Friuli nelle Esposizioni di Belle Arti e di Arti, Agricoltura e Industria», in Giuseppe Bergamini, Tra Venezia e Vienna. Le arti a Udine nell’Ottocento, Silvana, Cinisello Balsamo, pp. 193-209. ↩

-

V. appendice. ↩

-

Zanetel Antonio (1978), Dizionario biografico di uomini del Trentino sud-orientale, Litotipografia Alcione, Trento, p. 166. ↩

-